1992년 1월 8일 시작한 수요집회(매주 수요일 일본 대사관 앞에서 일본군 위안부 문제 해결을 촉구하는 정기 시위)는 2011년 12월 14일 1000회를 맞았고, 현재까지 이어지고 있다. 이렇다 할 해결책이 나오지 않아 위안부 할머니들의 아픔이 여전한 것이 안타까운 현실이다. 최근 일제강점기 세 소녀의 이야기를 다룬 소설 <몽화(夢花)>를 펴낸 권비영(權丕映·61) 작가는 “위안부 문제는 냄비 물 끓듯 일시적으로 분개할 일이 아닌, 가마솥에 불을 때듯 서서히 고아가며 해결해야 할 일”이라고 말했다. 권 작가는 우리 문학이 그런 가마솥을 데우는 작은 불씨 역할을 하길 바란다. 그녀가 <몽화>를 쓴 이유, 그리고 <봉선화가 필 무렵(윤정모 저·2008)>을 추천하는 까닭 또한 그러하다.

글 이지혜 기자 jyelee@etoday.co.kr

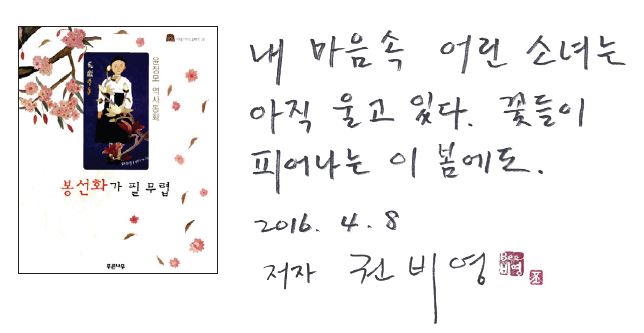

<봉선화가 필 무렵>은 <에미 이름은 조선삐였다(1982)>를 통해 일본군 위안부 문제에 대해 처음으로 이야기한 소설가 윤정모가 쓴 역사 동화책이다. 권 작가는 <봉선화가 필 무렵>을 처음 접했을 때, 그 제목이 참 좋다고 생각했다. 하지만 책을 읽고 나면, “봉선화가 필 때쯤이면 돌아올 끼다”라는 순이의 말이 맴돌아 더욱 가슴 아픈 제목이기도 하다. 책에는 강덕경, 강일출, 김복동, 김순덕 등 위안부 할머니들이 직접 그린 삽화가 담겨 있어 애잔함을 더한다.

“윤정모 소설가는 우리 사회 문제에 대해 강성이 센 작가고, 특히 위안부 문제에 굉장히 관심이 많은 분 같아요. <에미 이름은 조선삐였다>를 시작으로 그동안 일제강점기와 위안부를 소재로 한 작품들이 꽤 나왔어요. 하지만 스포트라이트를 받지 못해 계속 묻혀왔죠. 수십 년 동안 끌고 온 민족의 문제인데, 주목받지 못한 게 항상 안타까웠어요. 그렇다고 덮어두고 멈출 수 있는 것은 아니죠. 저도 <몽화>를 썼지만, 이러한 작품이 계속 나와 지속적인 관심을 끌 수 있어야 한다고 생각해요.”

자라나는 키만큼 생각도 쑥쑥 크는 우리 아이들

권 작가의 말처럼 위안부 문제에 대해 다룬 책은 여러 권 있다. 그중에서도 <봉선화가 필 무렵>을 꼽은 것은 5월 가정의 달을 맞아 ‘어린이도 함께 볼 수 있는 책’을 추천해달라는 기자의 제안 때문이었다. 동화라는 장르는 부담 없었지만, 위안부가 주제라는 점에서 몇 가지 고민이 생겼다. 책은 일본군이 한국 소녀들에게 저지른 만행을 ‘못된 짓을 하려 한다’, ‘피에 젖은 옷자락’ 등 간접적으로 표현했는데, 이러한 상황을 아이들이 잘 이해할 수 있을지, 또 어른들은 어떻게 설명을 해줄 수 있는지 등이었다. 이에 그녀는 “대답을 피하지 말라”고 조언한다.

“요즘 아이들은 신체 성장뿐만 아니라 사고와 의식도 우리 때보다 더 성숙해요. 일단 아이들이 어떤 점에서 의문을 품었다면, 그만큼 그에 대해 이해할 수 있는 여지가 있다는 거예요. 그렇지 않으면 질문할 생각조차 못 하고 넘어갔을 테니까요. 아이들에게 적나라하게 말할 수는 없겠지만, 상징적인 표현이나 이미지를 빌려 충분히 설명해주면 웬만큼 다 이해할 수 있어요. 아이들은 생각이 쑥쑥 자라는데 어른들이 민망하다고 해서 ‘그건 몰라도 돼’ 하는 식으로 넘겨버리면 우리 역사를 정확히 아는 기회를 빼앗는 셈이죠.”

그녀가 중학생 시절 배운 인수분해를 요즘 아이들은 초등학교 3학년 때 배운다. 체계적인 성교육을 받는 시기도 점점 빨라지고 있다. 그렇게 아이들의 의식은 앞서가는데 중·장년의 어린 시절 수준으로 바라볼 수만은 없다는 게 권 작가의 생각이다.

“언젠가 <덕혜옹주> 사인회에 초등학교 2학년, 5학년 자매가 온 적이 있어요. <덕혜옹주>는 어린이가 보는 만화도 있고, 청소년 소설로도 냈는데 그 아이들은 어른이 보는 책을 들고 왔더라고요. 그래서 너희는 왜 그런 걸 안 보고 소설로 읽었느냐고 했더니, ‘그건 너무 재미없다’는 거예요. 깜짝 놀라서 내용은 알면서 읽었는지 물으니까 다 이해했다 하더라고요. 물론 어른처럼 다 이해할 수는 없겠지만, 그만큼 아이들이 빨리 큰다는 것을 실감했어요. 언제까지 ‘오래오래 행복하게 살았답니다’라고 끝나는 동화 이야기만 하면 안 된다고 느꼈죠.”

한 방울 한 방울 모여 거대한 강을 이룰 때까지

어른·아이 모두에게 사랑받으며 100만 부 돌파라는 기록을 세운 <덕혜옹주(2009)>다. 역사 교과서 속 몇 줄에 지나지 않는 덕혜옹주의 삶을 재조명한 소설로, 현재까지 베스트셀러에 이름을 올리고 있다. <몽화> 역시 우리나라 역사에 등장하는 여성을 주인공으로 한 소설로, 시대적 아픔을 이야기한다. <에미 이름은 조센삐였다>의 소설가 윤정모는 ‘아픔이 피의 강물처럼 흘렀을 우리 여성들의 참극을 중편이라는 어중간한 그릇, 아니 그저 바가지 하나로 강물을 떠내서 핏빛만 보여 주고 만 꼴이 되었다. (중략) 좋은 작품은 후배들에게 기대해 본다’라고 썼다. <몽화>도 그런 기대에 부응하는 작품 중 하나라 할 수 있겠다. 윤정모 작가가 그랬고, 권비영 작가가 그렇듯 소설은 역사적 사실을 머리가 아닌 가슴 언저리에 박히게 하는 살아 있는 교과서와 같은 역할을 한다. 그런 점에서 권 작가는 어깨가 무거울 수밖에 없다고 설명했다.

“<덕혜옹주>가 큰 사랑을 받고 나니 덜컥 겁이 나더라고요. 내가 하는 게 잘하는 건가? 내 꿈에 취해 잘난척하는 건 아닌가? 그러다 보니 작가라는 자리가 얼마나 무겁고 영향력 있는 존재인가를 깨달을 수 있었죠. 저는 나서서 강하게 행동하는 성격이 아니거든요. 하지만 문학은 한 발짝 뒤에 서서도 얼마든지 내 주장을 펼칠 수 있잖아요. 그렇게 우리 사회가 꼭 짚고 넘어갈 문제에 대해 표현하고자 하는 주제의식이 <덕혜옹주>이후로 더 뚜렷해졌죠. <몽화>는 그런 작가로서의 책임감과 소명의식이 깃든 작품입니다.”

그렇다고 그녀가 자신의 소설로 단기간에 사회적 문제가 해결되길 바라는 것은 아니다. 뜨거운 자극에 의한 일시적 행동보다는 지속적인 관심으로 뭉근하게 데워가다 보면 더 합리적인 방법이 생길 수도 있다는 것. <몽화>를 읽어보면 그런 의도를 짐작할 수 있다. 드러내고 주장하는 인물이 아닌, 다소 평범하고도 침묵하는 소녀들을 통해 객관적 시선으로 더 큰 아픔을 발견하게 한다.

“제 소설을 읽고 위안부 문제에 관심을 두게 된 독자를 한 방울의 물에 비유하자면, 그 한 사람 한 사람이 모여 웅덩이가 되고 내[川]를 이룰 수 있겠죠. 내가 되면 졸졸졸 소리를 낼 수 있고, 그 내가 모이면 커다란 강을 이루고요. 그렇게 생긴 강은 누가 갑자기 없앨 수도 없을 뿐더러, 없앤다 한들 그 물줄기가 흐른 자리를 부정할 수 없을 거 아녜요. 작은 물방울들이 모여 이야기하다 보면 오히려 무기나 거친 표현을 하지 않고도 평화로운 방안이 도출될 수 있으리라 생각해요. 우리 중·장년들도 아이들과 이런 대화를 주고받으면서 끊임없이 관심의 영역 안에 있을 수 있도록 계기를 마련해야 합니다.”

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)