문국진(文國鎭·91) 박사는 우리나라 최초의 법의학자다. 1955년 설립된 국립과학수사연구소의 창설멤버인 문 박사는 당시 국내에 생소했던 ‘법의학’이라는 분야를 뿌리내리고 기틀을 잡는 등 한국 법의학계의 큰 스승과 같은 인물이다. 그런 그가 말하는 인생의 스승은 바로 ‘죽음’이라고 한다. 수많은 주검을 부검했던 문 박사는 요즘도 부검을 하고 있다. 바로 ‘책 부검’이다. 그가 이야기하는 ‘죽음’의 교훈은 무엇인지, ‘책 부검’은 어떤 의미가 있는지, <예술작품의 후각적 감상(문국진 저)>을 통해 들어봤다.

<글> 이지혜 기자 jyelee@etoday.co.kr

전문서, 교양서 등 통틀어 53권의 책을 펴낸 문 박사의 저서 중에는 <명화로 보는 사건>, <반 고흐 죽음의 비밀>, <명화와 의학의 만남> 등 법의학과 예술이 어우러진 작품들이 상당수 차지한다. 작가의 성향이나 느낌을 중시하는 예술 분야와 객관적 증거와 분석을 통해 이루어지는 법의학이 과연 조화를 이룰 수 있을까? 그에 대한 대답은 문 박사가 법의학을 전공하게 된 계기에서 찾을 수 있었다.

“대학생 시절 소나기를 피해 잠시 헌책방에 들렀는데 그곳에서 처음 ‘법의학’에 대한 책을 봤어요. 책에는 ‘사람의 생명을 다루는 의학이 임상의학이라면, 사람의 권리를 다루는 의학이 법의학이다. 법의학은 인권을 소중히 여기는 문화가 발달한 민주 국가에서만 발달한다’는 내용이 있었죠. 그 글을 보고 가슴이 뛰더라고요. 어찌 보면 예술에 과학적 잣대를 들이대는 것이 어리석게 보일지 모르지만, 두 분야 모두 인간을 중심에 두고 풍부한 인간성과 사회 문화 창달을 목적으로 한다는 데는 공통점이 있지요.”

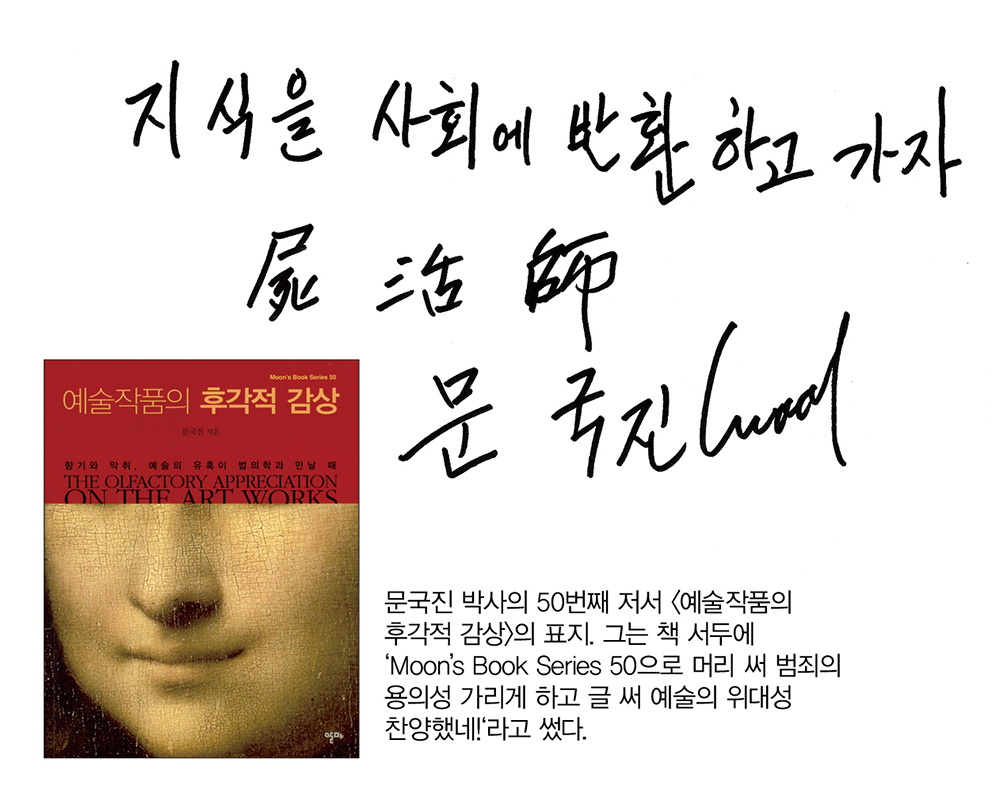

이러한 뜻으로 문 박사는 정년 후 인생 이모작을 ‘예술과 법의학을 접목하는 융합과학’에 힘쓰고 있다고 설명한다. 이 생소하고 어려운 일을 시작한 지도 20여 년이 지났고, 그동안 펴낸 책만 10여 권에 달한다. 그는 명확하지 않았던 예술가들의 사인을 밝혀내고 의학적 관점에서 예술작품을 해석했다. 문 박사는 법의학박사가 아니라면 분석해내지 못했을 요소들을 발견해 작품에 새로운 의미를 부여하는 그의 독특한 작업을 ‘책 부검(book autopsy)’이라고 표현한다. 특히 <예술 작품의 후각적 감상>은 사람의 오감 중 후각적 요소에 집중해 다양한 예술 작품을 헤아려 보고자 했다.

“알고 보면 인간의 오감(五感) 중에 가장 천대받는 것이 후각이에요. 시각은 빛이 있어야만 기능하고, 청각은 일정 데시벨 이상의 소리가 있어야 하지만 후각은 숨 쉴 때마다 작용하죠. 사람의 오감 가운데 오직 후각만이 의식으로 인식되기 전에 감정 반응을 먼저 일으켜요. 그래서 후각과 예술을 접목해 볼 만하다고 생각했어요.”

삶의 경험과 새로운 지식의 융합으로 만나는 ‘인생 이모작’

<예술 작품의 후각적 감상>에는 ‘조제핀의 제비꽃향 체취와 나폴레옹의 운명’, ‘막달라 마리아와 나드 향유’ 등 흥미로운 주제의 이야기들이 예술적, 의학적 분석과 함께 담겨 있다. 글에 나오는 그림이나 조각, 작가의 초상화 등을 함께 볼 수 있어 가볍게 교양서로 읽기에 좋고, 작품에 대한 새로운 관점과 해석이 있어 예술적 식견을 넓히는 데도 도움이 된다. 예술, 과학, 법의학 등에 관심 있는 이들이라면 누구에게나 권해볼 만하지만, 그가 특별히 중·장년에게 이 책을 추천하는 이유는 따로 있었다.

“어떠한 분야의 전문가라도 정년퇴직하고 나오면 현역 때 가지고 있던 지식이 낡아져요. 나 역시 그런 기분이 들어 한동안 어떻게 하면 좋을지 고민했죠. 정년을 앞둔 후배들에게도 인생 이모작을 준비하라는 조언을 해요. 한 분야를 마스터하고 다른 분야를 접하면 새로운 시각을 가질 수 있거든요. 그동안 갈고 닦은 경험에 또 다른 경험을 융합하면 정말 기가 막힐 일들을 해낼 수 있어요. 이러한 내 경험이 담긴 책이 인생 이모작을 계획하는 이들에게 도움이 되리라 생각해요.”

문 박사가 중·장년 세대에게 강조하는 것은 한 가지 더 있다. ‘지식을 환원하자’는 것이다. 아흔을 넘긴 나이에도 여전히 학술대회나 강연회에 나가고, 언론사 칼럼이나 인터뷰도 적극적으로 참여하고 있다. 현재는 54권째 책을 집필 중이라고. 그가 이토록 가만있지 못하는 이유는 서둘러 지식을 환원해야 하기 때문이라고 한다.

“정말 한우물만 팠다고 이야기할 수 있을 정도로 법의학에만 매진하며 살아왔어요. 그런데 그런 내 지식과 경험을 나만 알고 느끼면 될까요? 강의를 하든 글을 쓰든 무엇으로든 남겨야죠. 그럼 이것들을 남기기만 하면 되느냐? 자꾸 알리고 이야기해서 많은 이에게 환원될 수 있도록 해야죠. 이제 이만큼 살았으니 돌아갈 날도 얼마 남지 않았는데 서둘러서 내 모든 것을 사회에 남기고 환원하고 가려고 해요.”

‘시활사(屍活師)’, 살아 있는 가장 큰 스승은 바로 ‘죽음’

모든 것을 사회에 환원하고 갈 것이라는 문 박사의 말대로 그가 환원하고자 하는 것은 학술적인 것만은 아니다. 가능하다면 자신이 가진 금전, 지위, 명예 등을 모두 내려놓고 편안한 죽음을 맞이하고 싶다고 한다. 법의학자로 살면서 다양한 계층의 사람들의 죽음을 직접 마주했던 그는 누구든 죽음을 앞두면 생전에 지녔던 모든 욕망이 사라지고 순수한 인간 본연의 자세로 돌아간다는 것을 깨달았다.

“고 정주영 회장처럼 부와 명예가 대단했던 사람이 죽을 때 뭐라고 했는지 알아요? ‘가지고 가는 게 없구나!’라고 했대요. 우리가 살아 있을 때 가지고 있던 재산이나 명예는 다 자기 만족이고 욕심일 뿐이지 죽을 때는 다 놓고 갈 수밖에 없으니까요. 우리가 매달리던 것들이 결코 행복의 기준이 될 수는 없다는 것을 알게 되죠. 죽음 바로 직전에 말이에요. 야속하기도 하지만 인간에겐 죽음이 삶의 참 의미를 깨닫게 해주는 인생의 가장 큰 스승이라고 생각해요. 그런 뜻으로 ‘시활사(屍活師)’라는 말을 쓰고 있죠.”

문 박사는 나이가 들면서 ‘항시 죽음을 생각하라’는 ‘메멘토 모리(Memento Mori)’를 강조했던 선현들의 혜안을 이해할 수 있었다고 했다. 그리고 ‘죽음’이 지닌 또 하나의 가치는 삶을 의미 있게 만든다는 것에 있다고 덧붙였다.

“만약 사람이 죽지 않고 영원히 살 수 있다면 어떨까요? 더 행복할까요? 아닙니다. 불로장생할 수 있다면 귀중한 것 따위는 생각하지 않고, 목적이나 욕망을 가질 필요도 없고, 또 누군가를 진지하게 사랑하는 일도 생기지 않을 거예요. 생명이 그 의미를 잃게 되는 거죠. 인간은 죽음을 알기에 목표를 세우고 그것을 이루기 위해 노력을 하면서 인생의 즐거움과 행복을 느낄 수 있는 겁니다. 삶이 유한하기 때문에 더 우리가 사는 의미가 있는 것 아니겠어요?”

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)