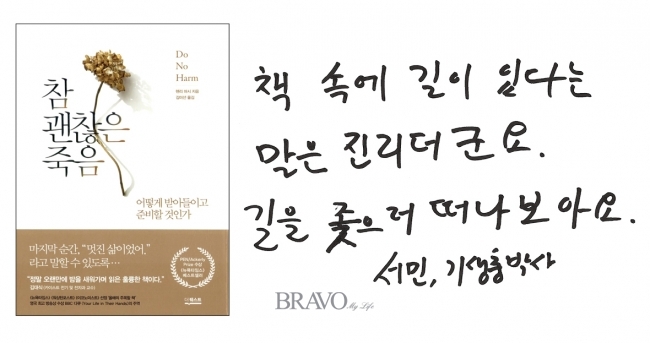

'명사와 함께하는 북人북' - 서민 단국대 의대 교수가 추천하는 <참 괜찮은 죽음>

‘기생충 박사’로 잘 알려진 서민(徐民·50) 단국대 의대 교수가 쓴 <서민의 기생충 콘서트>, <서민의 기생충 열전> 등을 보면 기생충이 꼭 나쁘지만은 않다는 사실을 알게 된다. 기생충(寄生蟲)은 이름처럼 사람의 몸에 기생하는데 특별한 증상이 나타나기 전까지는 그 존재에 대해 느끼지 못한다. ‘죽음’ 역시 그러하다. 모든 인간은 죽음을 갖고 태어나지만, 막상 그 순간이 오기 전까지는 실감하기 어렵다. 사람에게 이로운 기생충도 있다던데, 과연 죽음도 그럴 수 있을까? 서민 교수가 추천하는 <참 괜찮은 죽음(헨리마시 저)>은 왠지 그 답을 줄 것만 같았다.

<글> 이지혜 기자 jyelee@etoday.co.kr

“책 제목이 별로라고 생각해요.” 책에 대해 이야기를 시작하려고 하자 서 교수는 제목이 마음에 안 든다고 했다. 뭔가 삶을 정리하고 죽음에 대한 심오한 이야기를 들려줄 것 같았는데 실제 내용은 뜻밖이라는 것이었다. 그의 말에 수긍이 갔다. 책을 읽어보면 엄숙하기보다는 의외로 꽤 재미있기 때문이다. 물론 죽음에 대해 생각해볼 만한 책인 것은 틀림없다. 조금 특별한 건 그것을 신경외과 의사의 시선으로 느끼게 된다는 점이다.

“저자가 영국의 유명한 신경외과 의사인데 자기 경험담을 글로 재미있게 잘 썼어요. 의사들은 어쨌든 삶과 죽음의 경계에서 갈등할 수밖에 없잖아요. 책을 보면 양쪽 전두엽이 파열된 한 환자를 두고 수술을 하되 평생 불구로 살 것인지, 오히려 평화로운 죽음을 맞게 할 것인지를 두고 딜레마에 빠지는 상황이 생기죠. 그때 저자의 심정이나 고민이 가장 와 닿았어요. 물론 나라면 당연히 수술을 안 하겠지만요.”

심장병을 앓던 서 교수의 아버지는 4시간 동안 수술을 받고는 허무하게도 이튿날 돌아가셨다. 꼭 그 이유 때문만은 아니지만, 만약 그런 상황이 온다면 그는 미련 없이 죽음을 받아들일 것이라고 했다. 그런 서 교수가 책을 읽으며 가장 생각났던 사람은 지난해 췌장암으로 세상을 떠난 친구였다.

“정말 친한 친구였는데 갑자기 살이 10kg 넘게 빠지길래 병원 한번 가보라 했더니 췌장암 말기 진단을 받았어요. 나야 의대를 나왔지만, 꼭 그렇지 않더라도 대부분의 사람들이 암 말기에는 수술을 안 하는 것으로 생각하잖아요. 그런 걸 모를 친구도 아닌데 갑자기 희망적인 메시지나 기적적인 이야기에 집착하더니 결국 수술을 받았어요. 고등학생 딸이 시집가는 것을 꼭 보고 싶다면서요. 수술이 소용없다는 것을 알지만, 죽음 앞에 희망의 끈을 놓지 않는 모습을 보니 차마 입이 안 떨어지더라고요. 걔는 자기가 그렇게 되리라곤 꿈에도 생각을 못 한 거죠. 결국 수술을 하고 항암제로 고통받다 세상을 떠난 그 친구를 보면서 나는 항상 죽음을 준비해야겠다고 생각했어요.”

행복의 분모가 낮으면, 삶이 아름다워진다

서 교수가 말하는 ‘죽음 준비’란 언제 떠나도 괜찮다는 마음가짐에서 온다. “오늘 죽어도 여한이 없다”는 그의 말에서 삶에 대한 만족도가 드러났다. 아쉬운 것은 없는지, 더 하고 싶은 것은 없는지, 잃을까 봐 두려운 것은 없는지. 집요하게 물어봤지만 그의 대답은 모두 “없다”였다. 말만 그런 것이 아니었다. 1초의 망설임도 없이 대답하는 모습이나 태연한 표정에서 진심을 느낄 수 있었다. 서 교수는 “행복의 기준이 아주 낮은 덕분”이라며 인생의 실수를 통해 깨달은 것이라고 설명했다.

“저자는 의사이기 때문에 작은 실수에도 사람의 목숨이 오갈 만큼 치명적이죠. 제가 손이 여물지 못한 편이라 실험하면서 실수를 많이 했거든요. 그래 봐야 기생충 몇 마리 죽는 거지만, 내가 이 일과 안 맞는 사람인가 하고 괴롭기도 했어요. 나중에서야 깨달았는데 내가 손이 거칠면 섬세한 아이를 조교로 두면 되더라고요(웃음). 생각을 바꾸니 일에서의 실수는 어느 정도 만회가 됐죠. 하지만 내 인생의 가장 큰 실수는 나를 바꿔놓았어요.”

그는 인생에서 가장 치명적인 실수는 ‘첫 번째 결혼’이라고 한다. 6개월 만에 이혼 도장을 찍었지만 그야말로 ‘지옥’이었다고 표현했다. 하지만 그 덕분에 지금 ‘천국’ 같은 삶을 살고 있다고 말한다.

“1999년에 그 일을 겪고 결혼은 절대 안 한다며 8년을 버텼어요. 그 세월을 견디고 지금의 예쁜 아내를 만나 아주 행복한 생활을 하고 있죠. 아마 그런 실수가 없었다면 대충 아무나 만나서 결혼했을 거고, 지금처럼 즐겁지도 않았을 거예요. 모든 시련은 의미가 있더라고요. 그때 바닥을 치고 나니까 웬만한 일에는 우울하지 않았어요. 그때 이후 나머지 인생은 덤으로 사는 거라 생각하니 별거 아닌 것에도 감사하고 즐겁고 그래요. 저는 원하고 바라는 게 별로 없어요. 그러면 자연히 행복 분모(기준)가 낮아지고 가진 게 적어도 더 행복할 수 있죠.”

서 교수의 꿈은 ‘베스트셀러 작가’였다. <서민의 기생충 열전>으로 그 꿈을 이뤘고, 아름다운 아내와도 행복하게 살고 있으니 이제는 정말로 바라는 게 없다고 한다. 그러나 아이러니하게도 10년 전부터 로또를 꾸준히 사고 있다고. 되면 좋고, 아니면 마는 것이지만 말이다.

‘참 괜찮은 죽음’이란 무엇인가

저자는 어머니의 임종을 보며 ‘괜찮은 죽음’이란 무엇인가에 대해 고민한다. 그는 ‘고통이 없는 죽음. 순간적으로 소멸하는 죽음’을 원하면서도, 그렇지 않다면 자신의 삶을 돌아보며 고운 말 한마디를 남기고 싶다고 썼다. “멋진 삶이었어. 우리는 할 일을 다 했어”라는 말과 함께 생의 마지막 순간을 맞이한 그의 어머니처럼. 서 교수가 생각하는 ‘괜찮은 죽음’은 무엇일까?

“치매 오고 이런 건 무섭잖아요. 굳이 죽는 방법을 따지자면 저자의 얘기처럼 순간적인 소멸이 좋겠죠. 근데 꼭 마지막에 어떤 말을 남기겠다는 건 아닌 것 같아요. 저는 죽기 전에 하지 말고 평상시 할 말은 다 해놔야 한다고 봐요. 작년에 죽은 친구처럼 언제 세상을 떠날지 모르니까요. 버킷리스트나 자서전 이런 것도 꼭 몇 살이 돼서 하는 것이 아니라 지금부터 해야 한다고 생각해요. 모든 게 어느 날 갑자기 할 수 있는 건 아니거든요.”

올해는 강의 스케줄을 줄이더라도 가능한 한 책을 많이 내고 싶다는 그는 중·장년 세대에게 글쓰기의 중요성을 강조했다. 자신의 전문 분야나 살아온 인생에 대한 글을 쓰고 책을 남기는 것은 누군가에게 꿈을 심어줄 수 있는 소중한 일이기 때문이다.

“제가 기생충 책을 내고, 그걸 읽고 나서 이 일을 하겠다고 온 사람이 많았어요. 책을 보지 않았다면 누가 그런 생각을 할 수 있을까요? 젊은 친구들에게 꿈을 물어보면 의사, 변호사, 과학자 뭐 이런 전형적인 몇 가지밖에 몰라요. 가령 소행성을 연구하는 사람이 쓴 책을 봤다면 그런 삶도 있다는 것을 알고 다양한 꿈을 가질 수 있겠죠. 그래서 앞서 산 사람들이 책을 써야 하는 거예요. 물론 내 경험을 표현할 수 있을 정도로 글 쓰는 연습을 해야겠죠. 돈을 벌려고 내는 책이 아니니 화려한 문장도 필요 없어요. 조카에게 이야기하듯 내 삶이 누군가의 꿈이 될 수 있다는 마음으로 쓰는 게 중요해요.”

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)