LG생과, 모기업 흡수로 독립경영 청산..한화ㆍ아모레 등 의약품 사업 부진 철수

LG생명과학이 14년간의 독립경영을 청산하고 모기업 품으로 돌아간다. 현재 수준의 투자로는 '글로벌 플레이어'로 도약하기 힘들다는 그룹의 판단에 따라 대규모 투자 역량을 보유한 LG화학에 흡수합병된다.

LG생명과학은 왕성한 투자를 기반으로 국내제약사 중에는 신약 성과를 낸 업체로 꼽힌다. 하지만 그룹에서는 LG생명과학의 자체 역량만으로는 한계가 있다고 결론내렸다. 결국 2002년 의약품 사업을 미래 성장동력으로 집중 육성하겠다며 LG생명과학을 분사했음에도 같은 이유를 들어 14년만에 모기업에 복귀시키는 모순된 결정을 내렸다. LG생명과학의 홀로서기는 해피엔딩으로 마무리되지 못한 셈이다.

실제로 대기업 계열 제약사들이 숱하게 국내외 제약산업을 두드렸지만 고배를 든 적이 더 많다. 그룹 차원의 왕성한 투자도 부족했을 뿐더러 산업 환경 변화에 대한 대처가 미숙했다. 오히려 LG생명과학은 '모범사례'에 가장 근접한 대기업 계열 제약사라는 평가를 받았다.

◇한화ㆍ아모레, 복제약 중심 영업으로 구설수..시장 철수

한화와 아모레퍼시픽이 의약품 시장에서 실패를 겪은 대표 사례로 지목된다.

한화는 지난 1996년 의약사업부를 신설하고 2004년 에이치팜을 흡수합병하면서 드림파마로 사명을 변경했다. 2006년에는 한국메디텍제약을 인수하며 본격적으로 국내 의약품 시장 공략 채비를 마쳤다. 그러나 지난 2014년 드림파마의 지분을 100% 보유한 한화케미칼이 재무구조 개선을 이유로 드림파마를 미국 제약사 알보젠에 매각했다.

지난해 근화제약이 드림파마를 흡수 합병하고 알보젠코리아로 새롭게 출범하면서 '드림파마'라는 회사는 역사 속으로 사라졌다.

드림파마의 성과는 미미했다. ‘푸링’, ‘푸리민’ 등 제네릭 비만치료제가 간판 제품이다. 기존 의약품을 개선한 개량신약을 개발하며 수준 높은 합성기술을 선보이기도 했지만 글로벌 시장과는 거리가 멀었다. 지난 2011년에는 800억원대 규모의 불법 리베이트를 제공한 혐의가 적발되며 체면을 구겼다.

지난 2013년 아모레퍼시픽그룹은 태평양제약의 의약품 사업을 한독에 매각면서 의약품 사업에서 백기를 들었다.

태평양제약은 지난 1982년 태평양화학 의약품사업부에서 분사했다. 이후 30년 동안 국내 의약품 시장에서 사업을 영위하다 지난 2012년 모 그룹으로 다시 편입됐다. LG생명과학과는 달리 태평양제약은 모 기업 복귀는 시장 철수를 알리는 신호탄이었다.

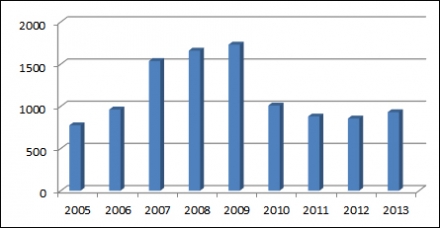

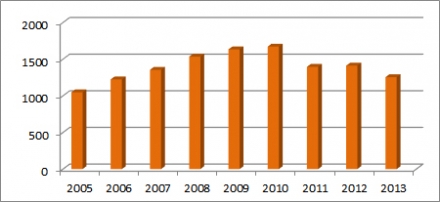

태평양제약은 파스 제품 '케토톱'을 간판 제품으로 배출한 것을 제외하고는 눈에 띄는 성과를 내지 못했다. 주력 사업도 드림파마와 마찬가지로 제네릭 의존도가 높았다. 환경 변화에도 기민하게 대처하지 못했다. 케토톱의 매출은 지난 2006년 423억원으로 회사 매출의 30% 이상을 차지했지만 파스류의 건강보험급여 제한 이후 매출이 절반 이하로 추락했고 회사 매출도 곤두박질쳤다.

태평양제약도 리베이트 사건에 연루된 이후 매각이 이뤄졌다. 태평양제약은 152억원 규모의 리베이트를 제공하다 적발돼 2011년 5월 공정거래위원회로부터 7억6300만원의 과징금을 부과받은 바 있다.

결국 아모레는 지난해 3월 태평양제약의 사명을 에스트라로 변경하면서 태평양제약이라는 명칭마저 없어졌다.

드림파마와 태평양제약은 시장 점유율이 추락하는 시점에 매각이 이뤄졌다. 해외 시장보다는 내수 시장에만 안주하다 리베이트 규제강화, 약가인하 등 환경 변화로 실적이 부진하자 투자 확대로 의약품 사업을 육성하는 것보다는 사업 포기를 선택한 것으로 분석된다.

롯데제과도 롯데제약을 흡수 합병하면서 의약품 사업을 포기한 바 있다. 롯데는 지난 2002년 아이와이피엔에프를 인수, 롯데제약을 출범시키며 의약품 시장에 진입했지만 높은 진입장벽과 사업 집중화 등을 이유로 10년 만에 사업을 접었다.

◇SKㆍCJ, 갈 길 먼 글로벌 도전기

CJ헬스케어, SK케미칼 등 대기업 계열 제약사들도 아직 갈 길이 멀다.

지난 1987년에 삼신제약을 인수하면서 의약품 시장에 진출한 SK케미칼은 이후 백신전문업체 동신제약을 추가로 인수했다. SK케미칼은 활발한 R&D를 통해 국산신약 2개(선플라, 엠빅스), 천연물신약 1개(조인스)를 배출했다. 하지만 아직 해외 시장에서는 괄목할만한 성과를 내지 못한 상태다.

SK케미칼은 최근 그룹 차원에서 왕성한 투자를 통해 백신 사업에 공을 들이고 있다. 2000억원을 들여 2012년 경북 안동에 백신 공장을 완공하는 등 2008년부터 백신 사업에 약 4000억원을 쏟아부었다. SK케미칼은 세계 최초로 세포배양 방식 4가 독감백신을 내놓았고 현재 다양한 프리미엄 백신 개발을 진행 중이다.

지난 2014년 CJ제일제당에서 독립 법인으로 분리된 CJ헬스케어는 1984년 유풍제약, 2006년 한일약품을 각각 인수하며 제약사 면모를 갖췄다. CJ헬스케어는 숙취해소음료 ‘컨디션’을 캐시카우로 활용해 신약을 개발하겠다는 중장기 목표를 설정했지만 아직 제네릭 의존도가 높다.

CJ헬스케어는 지난해 10월 중국 제약사 뤄신과 200억원 규모의 위식도 역류질환 신약 기술 수출 계약을 맺는 등 본격적으로 홀로서기 성과를 내고 있다는 점이 고무적이다.

이종혁 호서대 제약공학과 교수는 "제약산업은 중장기 전략을 통해 지속적으로 연구개발 투자를 진행해야 하며, 특화된 영업조직이 필요하다"면서 "일부 대기업들은 제약산업에 대한 이해도가 낮은 상황에서 단기적인 성과에 치중하면 실패는 반복될 수밖에 없다"고 지적했다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)