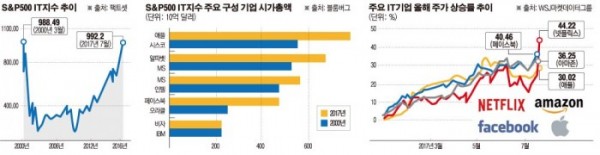

이날 시장의 주목을 받은 건 S&P500 IT지수였다. S&P500지수는 공업부와 금융주, 공공주 등 섹터별로 나뉘는데 기술주를 종합한 IT지수는 이날까지 9거래일 연속 상승하며 992.29를 기록했다. 이는 닷컴버블이 정점을 찍었던 2000년 3월에 세웠던 역대 최고치 988.49를 넘어선 것이다. IT 종목은 S&P500지수를 구성하는 11개 섹터 중 올해 가장 성적이 좋다. 이 지수는 올해 들어서만 23% 올랐다. 같은 기간 S&P500 전체 지수는 10% 상승했다.

전문가들은 2000년 닷컴버블이 일던 때와 지금은 상황이 다르다고 보고 있다. 기술주의 고공행진에 매우 고무된 분위기다. 콜롬비아트레니들의 라훌 나랭 포트폴리오 매니저는 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 “현재 주요 IT 기업들의 비즈니스 모델은 지금까지 우리가 봐왔던 것 중 최고”라면서 “이들 기업의 플랫폼은 고정자산 투자가 적고(Asset-light) 네트워크 효과에 의해 빠르게 성장한다. 그렇기에 규모를 늘려도 사업적으로 흔들림이 적다”고 설명했다. 하워드 실버블라트 S&P다우존스지수 선임 인덱스 애널리스트는 “(기술주는) 이제 더는 아버지 시대 때의 시장이 아니다”면서 “기업 구조나 성격 자체가 그때와는 다르고, 또한 그때보다 현재 기술 기업의 실적 자체가 훨씬 더 견고하다. 2000년대에는 기술 기업 자체가 스스로 수익을 못낼 것이라는 인식을 갖고 있었지만 오늘날은 기술 기업에 대해 주가수익비율(PER)을 논한다”고 말했다.

실제로 닷컴버블이 꺼지고 지난 17년 사이, S&P500 IT주는 물론 실리콘밸리 업계 상황은 그야말로 상전벽해(桑田碧海)였다. S&P500 IT지수는 2003년 3월 닷컴버블 붕괴 후 80% 추락했고, PC 운영체제(OS) 윈도를 무기로 전 세계를 호령하던 마이크로소프트(MS)는 2000년 당시 S&P500 IT지수 구성기업 중 시스코 다음으로 가장 높은 시가총액을 자랑했으나 이제는 그 자리를 구글 모기업 알파벳에 내줬다. 2000년 시총 1위였던 시스코는 애플에 밀려났다. 그 사이 페이스북과 비자 등이 IT지수에 합류하는 등 실리콘밸리 기업의 지형도 바뀌었다.

일각에서는 올해 기술주 강세의 상당 부분은 미국 워싱턴 정가와의 ‘불협화음’의 수혜라는 지적이 나온다. 다양성을 중시하는 실리콘밸리 기업은 도널드 트럼프 미국 대통령과 신경전을 벌여왔다. 이에 한때 트럼프 리스크가 이들 기업에 악영향을 줄 수 있다는 우려가 나오기도 했으나 트럼프 대통령의 국정 운영 능력에 대한 의구심이 커지면서 그가 공약한 세금 개혁이나 인프라 지출 계획 등이 올해 제대로 이뤄지지 않을 가능성도 커졌다. 이에 투자자들이 트럼프 수혜주 대신 실적이 좋은 기술주에 투자하면서 주가 상승으로 이어졌다는 설명이다.

밸류에이션 면에서도 과거보다 그다지 고평가되지 않았다는 점에서 버블이라고 단정지을 수 없다는 분석도 나온다. 올들어 현재까지 IT 종목의 PER는 19.4배 정도로 S&P500지수(19배)와 비슷한 수준이다. 반면 닷컴버블 당시 1분기 S&P500 IT지수 PER는 73배에 달했다.

일각에선 경계론도 여전하다. FT는 미국 기술기업들이 미지의 영역에 진입했다고 평가했다. 신고점을 찍은 기술주가 2000년 초반 닷컴버블의 트라우마에서 벗어나 상승세를 이어갈지, 닷컴버블을 재현할지 알 수 없기 때문이다.

![[컬처콕 플러스] '아파트' 대박난 로제, 제니·로사와 다른 점은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099568.jpg)