주요 6대 상장 건설사의 채무보증 규모가 40조 원에 이르는 것으로 나타났다. 최근 주택사업이 활발했기 때문이지만, 최근 부동산 경기가 하락세 조짐을 보이며 연쇄 부실로 이어질 수 있다는 우려도 적지 않다.

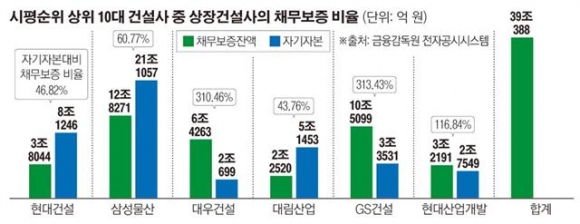

10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 시평순위 10대 건설사 중 상장 건설사인 삼성물산, 현대건설, 대우건설, 대림산업, GS건설, 현대산업개발 등 6곳의 11월 8일 기준 채무보증 잔액은 39조388억 원에 달하는 것으로 나타났다.

비교건설사 중 채무보증잔액 액수가 가장 많은 곳은 삼성물산으로 12조8271억 원에 달한다. 하지만 이 회사는 자기자본이 21조1057억 원으로 자기자본 대비 채무보증잔액 비율은 60.77% 수준이다. 액수가 많은 것은 상사 부문의 해외 지점 사업 등이 많기 때문이라는 것이 회사 측의 설명이다.

자기자본 대비 채무보증잔액 비율이 가장 높은 건설사는 GS건설이다. GS건설의 채무보증잔액은 10조5099억 원으로 자기자본 3조3531억 원 대비 313.43%에 달했다.

다음으로 비율이 높은 곳은 대우건설로, 자기자본 2조699억 원 대비 채무보증잔액은 6조4263억 원으로 310.46%나 됐다. 현대산업개발도 자기자본(2조7549억 원) 대비 116.84%(3조2191억 원)으로 채무보증 금액이 자본금보다 높았다.

이들 건설사의 공통점은 주택사업 비중이 높다는 것이다. 도시정비사업 등을 실시하기 위해서는 건설사의 채무보증이 절대적이라고 할 수 있는 만큼 자연스레 보증잔액이 들어나는 것으로 풀이된다.

실제로 GS건설만 하더라도 올해 일반분양 물량이 1만7000가구에 달할 정도로 사업을 많이 진행하고 있다.

GS건설 관계자는 “채무보증잔액은 사업을 많이 하고 현장이 많다 보니 당연히 많은 것 아니겠느냐”며 “정비사업에 집중하고 일반분양 물량도 많은 만큼 수치가 나쁜 것이라고 보지 않는다”고 설명했다.

하지만 우발채무로 인식되는 PF관련 보증한도만 해도 4조2580억 원에 달해 분양시장이 급격히 냉각되는 등 악재가 겹칠 경우 부실화 우려가 적지 않다.

비교 건설사 중 자기자본 대비 채무보증잔액의 비중이 가장 낮은 건설사는 대림산업이다. 자기자본이 5조1453억 원, 채무보증잔액은 2조2520억 원으로 이 비율이 43.76%에 불과했고 현대건설은 3조8044억 원의 채무보증으로 자기자본(8조1246억 원) 대비 46.82%로 집계됐다.

채무보증 잔액은 프로젝트 파이낸싱(PF)과 관계사 등에 대한 지급보증, 재건축·재개발 정비사업조합에 대한 지급보증 등으로 이뤄져 있는데 통상 기업의 위험지표로 인식되지는 않는다. 하지만 경기 불황이 지속되면 부실채무가 될 수 있다는 점에서 우려의 목소리가 높다.

대표적인 것이 건설사의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 채무보증으로 시행사가 영세한 경우 추진 중인 사업에 차질이 빚어지거나 관계사 등이 부실해질 경우 채무보증은 고스란히 건설사들이 떠 안을 수밖에 없다.

때문에 건설사의 채무보증이 현재는 문제가 없더라도 보증을 제공한 회사의 경영이 악화될 경우 바로 부실이 전이될 수 있다는 점에서 과도한 채무보증은 위험하다는 지적이다.

김선미 KTB투자증권 연구원은 “채무보증의 경우 미착공으로 오래 머물지만 많으면 큰 문제는 아니다”면서 “지급보증 해주면서 오히려 수익성 좋게 수주를 해오는 경우도 있지만 사업 주체의 부실 여부에 따라 건설사의 동반 부실의 가능성도 있다”고 설명했다.

![[컬처콕 플러스] '아파트' 대박난 로제, 제니·로사와 다른 점은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099568.jpg)