“음성지능(음성인식 기반 인공지능)은 이제 탑재한다고 해서 차별화가 아니라, 탑재하지 않으면 안 되는 상황이다. 이것을 끼웠다고 제품 경쟁력이 높아졌다는 인식 자체가 떨어졌다.”

미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2019’ 현장에서 만난 업계 관계자는 이번 전시회를 이렇게 표현했다. 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2019’가 사흘간의 뜨거운 일정을 마무리했다. 올해 CES의 화두는 역시 5G와 인공지능(AI)이었다. 다만, 지난해 CES나 IFA(베를린 국제가전박람회)보다 새로운 혁신은 없었다. 이미 AI가 몇 년 전부터 대세가 되었고, 전체적인 기술수준이 상향평준화되면서 눈에 띄는 혁신을 찾아보기 힘들었다는 평가다. 기업들은 업종을 뛰어넘는 횡종연합 파트너십으로 기존의 기술을 고도화시켰다.

◇ 자동차로 뻗어 나간 스마트홈 = 스마트홈은 광의의 정의가 됐다. 홈을 넘어 자동차까지 아울렀다. 삼성전자는 집 안에서는 자동차를 컨트롤할 수 있는 ‘디지털 콕핏’을 선보였다. ‘뉴 빅스비’가 적용된 AI 스피커 ‘갤럭시 홈’을 통해 차량의 주유 상태나 온도 등을 제어할 수 있고, 차 안에서는 스마트싱스 애플리케이션을 통해 집 안의 가전제품과 조명 등 IoT 기기를 쉽게 제어할 수 있다.

업계 관계자는 “스마트홈을 살펴보면, LG전자는 제품 TV 중심, 소니는 제품 오디오 중심, 파나소닉은 솔루션으로 트랜스포메이션(변화), 삼성은 커넥티비티(연결성) 중심으로 가는 경향을 보였다”고 말했다.

구글과 아마존 AI 인공지능(AI) 두 캠프 진영의 각축전도 굳어지고 있다. 구글과 아마존은 지난해 IFA에서 발톱을 드러냈다. AI는 몇 년 전부터 소개됐지만, 지난 IFA 때부터 이를 적용한 생태계가 늘었다. 제조사들은 두 캠프 진영에 계속해서 라인을 서고 있다. 특히, 음성인식과 가전이 연동되는 제품이 많아지면서 구글과 아마존이 속도를 내기 시작했다는 분석이다. 소니·하이센스·필립스·TCL·스카이워스·샤오미·하이어 등 수많은 글로벌 TV 제조업체들이 ‘구글 어시스턴트’를 장착한 안드로이드 TV 제품들을 전시했다. LG전자는 AI TV에 독자 인공지능 플랫폼을 비롯, 지난해 구글의 AI 비서 ‘구글 어시스턴트’에 이어 올해 처음으로 아마존의 음성인식 비서 ‘알렉사’도 장착했다.

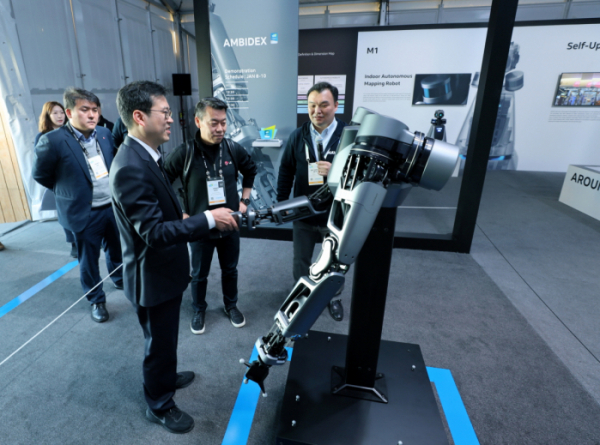

◇ 로봇 시대로의 진입 = CES에서는 다양한 로봇들이 공개되며, 본격적인 로봇 시대 진입을 알렸다. 일본은 노령화사회로 진입하다 보니 가사도우미 로봇을 오래전부터 꾸준히 연구했다. 반려견 콘셉트 로봇도 있다. 미국은 군사용·재난로봇을 한국은 중소기업 위주로 육성 정책을 펼쳤다. 이런 로봇산업에 국내 기업을 중심으로 변화가 일고 있다.

LG전자는 CES에서 산업현장, 상업공간, 물류시설 등에서 사용자의 허리근력을 보조하는 ‘클로이 수트봇’을 공개했다. 지난해 초 LG전자 로봇을 총칭하는 브랜드 ‘LG 클로이’를 론칭한 이후 최근까지 △수트봇 △안내로봇 △청소로봇 △홈로봇 △잔디깎이로봇 △서브봇 △포터봇 △카트봇 등을 선보였다. 삼성전자는 ‘삼성봇(케어·에어·리테일)’과 ‘웨어러블 보행 보조 로봇(GEMS)’을 CES에서 처음 공개했다. 네이버는 △로봇팔 ‘앰비덱스’ △5G 이동통신 기술을 적용한 ‘브레인리스 로봇’ △실내용 증강현실(AR) 길찾기 기술을 적용한 로봇 ‘어라운드G’를 전시했다.

업계 관계자는 “현재의 로봇은 얼굴과 몸체에 디스플레이가 있어 정보를 표현하는 스타일 로봇이 많다. 이런 로봇이 만들기가 쉽다”며 “일본에서는 두 발로 뛰어다니는 로봇도 있다. 미래에는 그런 로봇이 구현될 것”이라고 말했다.

로봇의 정의도 달라지고 있다. 처음에는 메커니즘(기계적 구조)를 가지고 스스로 판단하고 행동하는 것이라고 했는데. 최근에는 AI 스피커도 로봇으로 보고 있다. 지능이 있어서 사람에게 대답을 해주는 것이다. 웨어러블 로봇은 사용자 의도 파악해서 힘을 지원하는 보조로봇으로 분류된다. 앞으로의 로봇 과제는 사용자 요구를 정확히 인식하는 것이 핵심이 될 전망이다.

◇ TV 둘러싼 한·중·일 삼국지 = CES 전시관을 둘러보면 한국, 중국, 일본 TV 업체들의 과거와 오늘의 위상을 엿볼 수 있다. 파나소닉은 10년 전 지금의 부스보다 두 배 넘게 컸었다. 예전보다 줄어든 일본 TV 기업의 위상을 짐작게 한다. 전시홀 가운데는 삼성전자와 LG전자가 자리 잡고 있다. 이들 기업 뒤에 하이어, 하이센스 등 중국기업들의 부스가 들어서 있는데, 중국이 한국의 뒤를 쫓아오고 있는 듯한 느낌을 받게 된다.

업계 관계자는 “우리나라와 중국과의 격차는 5~10년 전만 해도 2년 정도 차이가 난다고 봤는데, 이제는 사실 1~2년 아래로 줄어들었다”며 “하이센스가 독자적으로 TV에 들어가는 칩을 만든 것을 보면 격차가 크게 줄었음을 실감한다”고 설명했다.

일본의 TV도 정체된 느낌을 받는다. 소니는 작년 IFA와 달라진 제품이 없었다. 디자인 외에 바뀐 것은 없다는 평가가 많다. 대만 폭스콘에 인수된 샤프는 정체성을 숨겼다. 중국계 기업임에도 전시관을 일본색 짙게 꾸몄다. 반은 일본, 반은 중국 기업으로 사실상 샤프는 이제 중국 업체로 봐야 한다는 것이 업계의 인식이다.

8K는 이번 CES의 주요 이슈였다. 삼성전자는 QLED 8K 98형을 처음 선보였고, LG전자는 88인치 8K 올레드 TV와 8K 슈퍼 울트라HD TV를 공개했다. 소니는 98인치·85인치 8K LCD TV를 전시했다. 아직 8K 시장은 전체 TV 시장에서 차지하는 비중이 미미하다. 2020년은 되어야 콘텐츠가 확산하면서 8K TV 시장이 확 열릴 것으로 업계는 내다보고 있다. 일본 도쿄올림픽을 기점으로 8K TV 시장이 개화할 것이라는 전망도 나온다. 전통적으로 TV 판매량은 스포츠 이벤트와 맞물려 증가해 왔다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)