공공기관 지정 유보 후유증

◇3급 이상 836명→693명… 승진문턱 넘기 힘들다 = 금감원에 불리하게 흘러가던 분위기는 23일 윤 원장의 발언 이후 달라졌다. 윤 원장은 당시 ‘상위직급을 35%까지 줄이는 것이 가능하냐’는 기자 질문에 “현재 그 방안을 실무진에서 마련하는 것으로 안다”며 “쉽지 않겠지만 필요한 조건이라며 최선을 다해 방안을 찾아야 한다”고 했다. 공운위 위원장인 홍남기 경제부총리 겸 기재부 장관이 “금감원이 (상위직급을) 35%까지 맞춰야 국민적 공감대와 수용도가 높아질 것”이라고 말한 직후다.

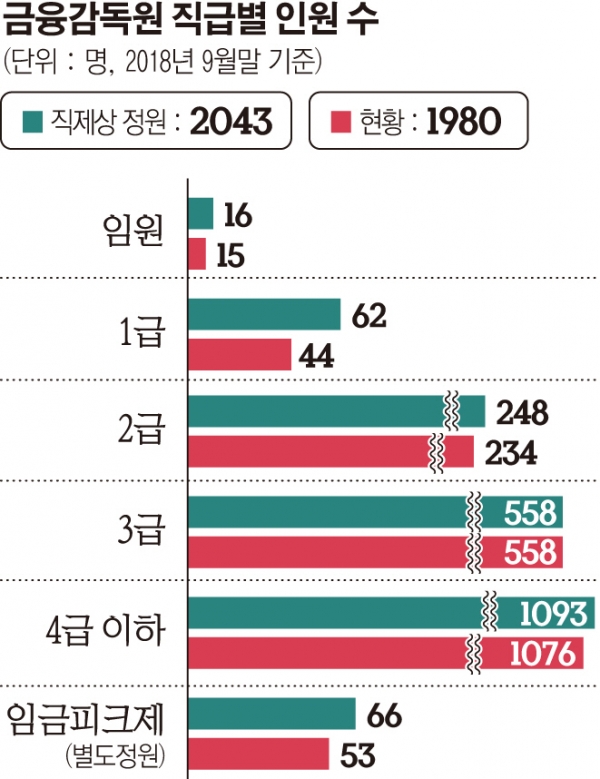

지난해 9월 기준 금감원 인원(1980명) 중 3급 이상 인원은 42%(836명)이다. 이를 35% 수준으로 낮추려면 3급 이상 인원이 693명 규모로 축소돼야 한다. 약 143명이 짐을 싸야 한다. 향후 4~5년 동안 사실상 승진도 어려울 전망이다.

금융권에서는 ‘공공기관 지정’이라는 명분을 내세워 금융위원회가 독립성이 핵심인 금감원과 주도권 싸움을 한다는 비판이 나온다. 그동안 금감원 공공기관 지정에 가장 적극적인 곳은 기재부였다. 금감원에 대한 엄격한 관리와 통제가 필요하다는 이유에서다. 하지만 지난해 금융위와 국회 정무위원회 반대로 무산됐다. 대신 공운위는 지난해 1월 △공공기관 수준으로 경영 공시 강화 △채용비리 개선 조치 △금융위 경영평가 △감사원이 지적한 방만한 조직구조 개편 등을 조건으로 붙였다.

이번에는 금융위가 지난해 삼성바이오로직스 사태와 케이뱅크 특혜 인가 의혹 등으로 금감원의 공공기관 지정에 손을 들어줄 수 있다는 이야기가 나왔다. 하지만 금융위로서도 금감원이 기재부의 관리·감독을 받기를 원하지 않는다. 국회 정무위원회와 기획재정위원회의 소관 문제도 있다. 한 금융권 관계자는 “금감원이 없으면 금융위는 ‘앙꼬 없는 찐빵’”이라면서 “애초에 금감원을 기재부가 관리하는 공공기관으로 지정할 생각도 없이 사실상 금감원을 협박만 한 꼴”이라고 비판했다.

◇금융권, 온도 차… “독립성 지켰다” vs “갑질 감독 못 막았다” = 금융권 반응은 온도 차가 극명하다. 먼저 일부 관계자들은 금융 감독의 독립성을 지켰다며 안도의 한숨을 내쉰다. 보험사에서 대관 업무를 하는 한 관계자는 “금감원이 공공기관으로 지정되면 기재부의 기관평가를 잘 받으려고 무리하게 감독을 밀어붙일 수도 있다”며 “그런 가능성이 사라졌으니 우리로선 다행”이라고 했다.

하지만 대부분은 공공기관 지정 여부가 업무에 미치는 영향이 없다고 말한다. 은행권 한 관계자는 “사실 피감기관으로선 달라지는 게 없다”며 “깜깜이 예산으로 지적받은 감독 분담금이 투명해지면 돈 부담이 좀 줄 수는 있지만, 일이 달라질 건 없다”고 설명했다.

금감원 직원들의 ‘철밥통’ 관행을 깨고 ‘갑질 감독’에 제동을 걸 기회가 사라졌다는 아쉬움의 목소리도 들린다. 보험사 한 관계자는 “상급기관인 금융위 경고에도 최근 금감원은 보험사 종합검사를 예고하며 업계에 날을 세우고 있다”며 “단기적인 관점이지만 정부 품으로 들어가면 되레 감독 중립성이 생기지 않을까 생각했다”고 말했다.

![[컬처콕 플러스] '아파트' 대박난 로제, 제니·로사와 다른 점은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099568.jpg)