공유오피스의 폭발적인 성장세 이면에는 서울 중심 업무지역의 높은 공실률과 시장의 낮은 진입 장벽이 있었다. 특히 산업이 성숙기에 접어들기 전 시장 주도권을 쥐려는 공유오피스 업체들의 공격적인 행보도 고속 성장을 끌어냈다.

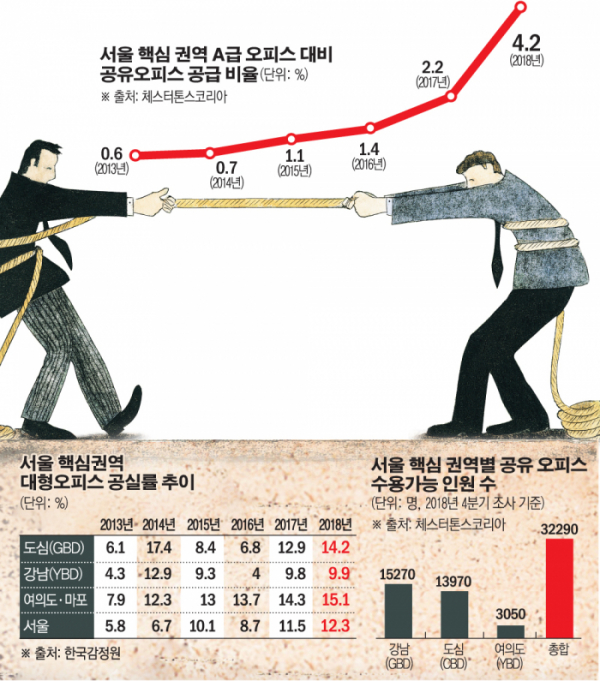

20일 체스터톤스 코리아에 따르면 2018년 4분기 서울 핵심 권역의 공유오피스 수용가능 인원은 3만2000여 명으로 2015년 말 8000여 명에서 4배가량 성장했다.

서울 핵심 권역의 A급 오피스 전체 연면적에서 공유오피스가 차지하는 비율은 2018년 4.2%로 마찬가지로 2015년(1.1%)에서 4배 가까이 늘어났다.

정부가 신산업 육성에 무게 중심을 옮기고 ‘공유경제’가 트렌드가 되면서 공유오피스 수요도 늘었다. 특히 프라임급 오피스의 경우 임차인의 신용도 등 객관적인 증명자료를 필요로 했지만 공유오피스는 입주 조건이 까다롭지 않아 잠재수요층이 넓은 편이었다.

공급 측면에서는 다른 신사업보다 진입 문턱이 낮아 업체들이 줄줄이 넘어올 수 있었다. 스타트업뿐만 아니라 사옥을 보유한 대기업들이 공실관리, 사회공헌, 신규사업 발굴 등 목적으로 공유오피스 시장에 발을 들였다.

실제 올해 1월에는 롯데자산개발이 공유오피스 1호점인 ‘워크플렉스’를 서울 강남 테헤란로에 오픈했다. 이듬달에는 롯데월드타워 30층에 2호점을 오픈했다. 지난해 8월에는 LG그룹 계열사인 서브원이 ‘플래그원’을 열었고, 앞서 4월은 한화생명이 ‘드림플러스’를 출시했다.

오피스시장 상황도 공유오피스에 유리한 형국이었다. 서울 중심 업무지역은 근 10년째 공급 과잉 현상을 겪으며 높은 공실률을 보여왔다. 건물의 자산 가치를 높이기 위해 공실 해소가 급선무인 펀드나 건물주는 몇개층을 통째로 임차하는 공유오피스를 환영할 수밖에 없던 셈이다. 때문에 계약조건에서도 많은 양보가 이뤄져 렌트프리(무상임대)·인테리어 비용 지원 등 혜택이 제공됐다. 지점 확보에 탄력을 받을 수 있던 이유다.

공유오피스 산업을 선점하기 위한 기존 업체들의 공격적인 행보도 시장의 외연을 넓혔다. 한 국내 공유오피스사의 관계자는 “시장 초기에는 IT산업 비중이 높은 강남권역에 공유오피스 지점이 몰렸지만 최근 강북 도심에 진출이 활발하다”며 “금융 등 레거시산업에서 신규 수요층을 발굴해 시장의 저변을 넓히려는 움직임”이라고 설명했다.

이는 무리한 출점으로도 이어졌다. 한 외국계 부동산컨설팅업체 임원은 “공유오피스들이 강남에서는 수익을 올리는 것으로 알고 있지만 강북에선 입주사를 다 채우지 못한 상황이다”며 “위워크의 경우 단순히 임대료 수입이 아닌 멤버십 운영에서 이익을 보려는 모델이기 때문에 당장 강북에서 손해를 보더라도 외연 확장에 초점을 맞추려 할 것이다”고 말했다. 이어 그는 “당장은 수요가 받쳐주기 때문에 함께 성장할 수 있겠지만 시간이 흐를수록 지점 위치, 서비스, 규모의 경제 등 요인으로 몇몇 메이저만 살아남을 것으로 보인다”고 내다봤다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)