사회적기업에서 뭘 사든 경영평가 반영 빈번…마진 남기려 '바가지' 잇따라 '혈세 낭비'

공공기관 의무구매제도는 권고일 뿐 강제사항은 아니다. ‘의무’란 일종의 강제성을 띠지만 이를 이행하지 않았다고 해서 공공기관을 처벌할 수는 없다. 공공기관의 물품 구매는 같은 값이면 사회적기업 제품을 구매하자는 취지로 ‘시혜적’인 측면이 강하기 때문이다. 하지만 이면에는 공공기관 입장에서 뿌리칠 수 없는 달콤한 유혹이 도사린다. 기획재정부가 해마다 실시하는 ‘공공기관 경영 실적 평가’에는 일반제품을 사회적기업 제품으로 둔갑시켜 납품받는 실적 또한 고스란히 반영되는 사례도 빈번하기 때문이다.

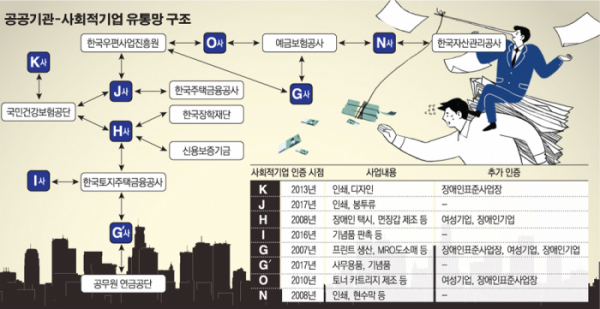

◇무늬만 사회적기업 제품, ‘공공기관 경영평가에 결정적 영향’ = ‘공공기관 의무구매 제도를 활성화한다’는 명목으로 정부는 이 실적을 ‘경영평가’ 계량지표로 삼는다. 쉽게 말해 많이 구매할수록 높은 점수를 받고, 기획재정부로부터 예산을 많이 편성 받을 수 있는 하나의 기준이 된다. 이러한 탓에 공공기관은 만점 기준을 채우기 위해 사회적기업·여성기업·장애인기업 등의 국가인증을 받은 업체를 찾아 물품을 구매한다.

사회적기업 제품은 ‘3% 이상 구매하면 만점’ 기준이 충족된다. 만약 물품·용역·공사 등에 총 10억 원의 예산이 배정돼 있다면 3000만 원은 사회적기업 물건을 사면 된다. 여성기업은 5%, 장애인기업은 1% 이상을 충족하면 만점 기준이다. 이밖에도 공사는 장애인표준사업장생산품, 기술개발제품, 사회적협동조합, 중증장애인제품, 녹색제품 등으로 평가받는다.

유통사를 통한 방식이 공공기관에도 유리한 것은 여기에 있다. 굳이 사회적기업이 직접 생산한 물건이 아니라도 사회적기업 실적으로 인증 받고, 더욱이 경영평가에도 도움이 된다. 꿩 먹고 알 먹는 셈이다. 문제는 이러한 방식이 유통을 전혀 생각하지 않던 업체들도 유통사로 만드는, 즉 일종의 시장을 교란하게 하는 것이다. A4 용지를 주로 생산하는 서울의 장애인협동조합 이사장인 C씨는 “유통이 문제인 건 알지만, 뒤처지는 걸 막기 위해선 현재 유통도 고려하는 중”이라고 밝혔다

◇ 유통업체로 인가 안 했는데…몰래 홈페이지 운영 = 특히 공공기관 입장에선 사회적기업, 여성기업, 장애인기업 등 관련 기업의 인증을 동시에 받은 곳과 거래하면 더욱 남는 장사가 될 수 있다. 한국장학재단과 한국토지주택공사와 거래한 H사는 사회적기업, 여성기업, 장애인기업 인증을 모두 받았다. 이 업체와 거래하면 해당 기준을 중복해서 충족된다. 가령 10억 예산에서 원래는 3000만 원은 사회적기업을, 5000만 원은 여성기업을, 1000만 원은 장애인기업의 물건을 사야 해 총 9000만 원이 들지만, H사와 거래하면 5000만 원이면 가능하다.

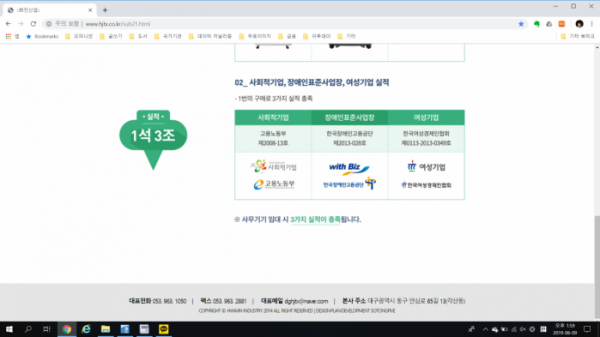

<사진>아래는 2008년 사회적기업으로 인증된 H사의 홈페이지이다. 해당 기업은 3가지 인증(사회적기업·여성기업·장애인기업)을 모두 받았다며 물품 구매 대행을 홍보하고 있다. 특히 사무기기를 판매하는 데 있어 제록스, 교세라, 캐논 등 외국의 대기업 제품을 판매·임대한다. H사는 “소비자가 원하면 어떤 제품이라도 조달가능”하다고 명시하고 있다. 고용부 관계자는 “해당 업체는 다소 문제가 있어 보인다”며 “문제가 발견될 경우 인증을 취소할 수 있다”라고 밝혔다.

국민건강보험공단과 주로 거래한 K사는 인쇄 및 임쇄임가공 등의 목적으로 사회적기업, 장애인표준사업장 인증을 받았다. 그러나 별도의 홈페이지를 만들어 판촉물을 유통한다. LH와 공무원연금공단과 거래한 G사도 물품구매대행을 한다. 사무용품, 전산용품 등을 직접 생산하는 것으로 인증을 받았지만, 홈페이지에서는 전혀 관계없는 일반기업 제품을 취급한다. 예금보험공사와 거래한 O사는 대기업의 무선청소기, TV, 냉장고도 납품한다. O사는 사회적기업, 여성기업, 장애인표준사업장, 중소기업 인증을 받았다.

◇사회적기업 거래, 전화 한통화로 충분?…불투명한 거래 장부 = 이런 식의 유통이 가능한 데는 공사와 기업 간의 거래가 자유롭기 이뤄지기 때문이다. 특히 정부기관이나 교육청 등 공공기관 의무구매 대상인 공공기관에서는 이러한 거래가 발생하지 않는데, 이는 조달청이 중간에 들어선 탓이 크다. 공기업과 준정부기관은 조달청과 의무적으로 거래할 필요가 없다. 사회적기업 관계자는 “공공기관 직원들과는 직접 만날 필요가 없다. 대부분은 얼굴도 모르고, 전화 한 통화면 가능하다”라고 말했다.

이러한 거래 관행은 장부가 불투명해진다. 한국토지주택공사는 지난해 6월과 11월에 LG전자의 대형공기청정기를 구매할 때 사회적기업인 M사와 거래했다. M사는 주금공 요청에 따라 기업 간 거래(B2B)를 통해 공기청정기를 가져와 주금공에 납품했다. 한 대에 193만 원에 거래됐지만 실제로 이 공기청정기가 얼마에 유통됐는지 확인할 수 없다.

왜 LG전자와 직접 거래하지 않았느냐는 질문에 주금공 관계자는 “사회적기업에 수익을 나눠주려는 목적이었다”라고 말했다. 업계 관계자는 “중간에 유통사가 개입하게 되면서 영수증 자체에 공신력이 떨어질 수 있다”고 말했다.

공사는 물품을 계약할 때 부서의 결정에 따른다. 해당 물품이 공사 차원에서 사회적기업이 직접 생산한 물건인지 확인할 수 없게 된다. 유통으로 물건을 샀든, 직접 구매했든 공공기관으로서는 고려 대상이 아닌 셈이다. 국민건강보험공단 관계자는 “(구매대상) 기업은 인증만 받으면 다 해당한다. 어떤 인증을 받았는지는 품목으로 따지지 않고, 계약이 가능한지 여부만 본다”라고 말했다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)