별빛이 흐르는 다리를 건너, 바람 부는 갈대숲을 지나~♬

언제나 나를, 언제나 나를, 기다리는 너의 아파트~♬

(윤수일 ‘아파트’ㆍ1982)

아파트에 관한 읽을거리를 노래 '아파트'로 시작하는 건 매우 진부하지만, 별다른 도입부가 생각이 안 났다.

노래에 중요한 시사점이 하나 있는데, ‘갈대숲을 지나’ 아파트가 보였다는 사실. 굳이 요즘에도 이런 상황을 연출해 본다고 하면, 난지한강공원에 있는 ‘갈대바람길’에서 가재울뉴타운방향으로 쭉 걸어오면(꽤 멀다) 갈대숲을 지나 아파트가 보일 수가 있긴 한데... 그런 뜻은 아닌 것 같다.

학계의 정설(?)은 이 노래의 ‘아파트’는 여의도 시범아파트를 배경으로 쓴 가사라는 가설이다(명확히 밝혀진 것은 없다). 당시에는 여의도 인근에도 갈대숲이 공존할 만큼, 서울 내 미개척지가 많았다는 것을 알 수 있다. 말이 나온 김에 이 무렵 분양하던 여의도 아파트의 광고부터 살펴보자.

◇그때도 지금도 여전한 아파트 광고

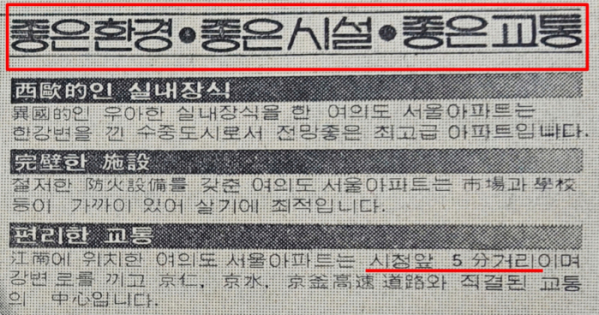

위 광고는 1975년의 ‘여의도 서울아파트’ 분양 광고다. 서울아파트, 삼부아파트, 수정아파트, 공작아파트 등 지금 여의도를 대표하는 부촌 아파트가 대체로 70년대에 분양했다.

광고에서는 ‘좋은 환경ㆍ좋은 시설ㆍ좋은 교통’을 강조하고 있다. 지금의 아파트 광고와 조금도 다르지 않은 세일즈 포인트다. 아마 60년대, 일제강점기, 구한말로 거슬러 올라가더라도 주택의 세일즈 포인트는 아마 저 세 가지였을 것이다.

아니 조선시대로 거슬러 올라가도 ‘과거 급제자 ○○명을 배출한 △△서원이 인접해 있고, 사대문 한 가운데 사통팔달의 요지로, 명나라 직수입 대청마루 마감자재를 도입한…’라는 식이 아니었을까.

‘서구적인 실내 장식’이라는 말에서 서구권 주거양식에 대한 선호를 엿볼 수 있다. 지금의 아파트 이름들을 생각해보면 이것도 지금과 크게 다르지 않다. 광고 왼쪽 메인 카피의 ‘이국풍의 서구 스타일’이라는 문구도 마찬가지(여기서 ‘서구’의 ‘구’는 일본에서 사용하는 한자를 사용하고 있다). 벽난로 대신 온돌방이 갖춰진 서구 스타일 아파트라....

이밖의 홍보 문구도 지금과 놀랄 만큼 흡사하다. ‘여의도 서울아파트는 시장과 학교 등이 가까이 있어 살기에 최적입니다’, ‘강남에 위치한 여의도 서울아파트는 시청앞 5분 거리이며 강변로를 끼고 경인, 경수, 경부고속도로와 직결된 교통의 중심입니다’.

원래 광고라는 게 어느 정도 과장도 좀 섞여 있는 게 묘미긴 한데, ‘시청 앞 5분거리’는 좀 심각한 오버가 아닌가 싶다. 현재 기준 이 위치에서 서울시청(당시의 구청사와 위치가 같다)까지 가면 자동차로만 30분이 걸리고, 직선거리로 6km에 달하는 거리다. 여의도에서 광명시까지도 7km인데... 뭘 타고 갔길래 시청까지 5분이 걸릴까? 어째 이런 식으로 오버하는 것까지 지금과 똑같다.

◇지금 여의도 서울아파트를 사려면...

여의도 서울아파트는 현재까지 그 모습 그대로 있다. 당시 기사를 살펴보면 평당 30만 원에 분양됐다고 한다. 단순 계산으로 여의도 서울 아파트 50평(평은 3.3㎡ 해당)형의 분양가가 1500만 원 정도였음을 유추할 수 있다. 지금 여의도 서울아파트와 같은 면적의 집은 27억 원에 육박한다.

아파트 가치 상승이 한 번에 느낌이 오도록 환산해 보자. 저 당시 도시근로자 평균임금은 약 6만 원. 최근 근로자 평균 임금은 330만 원이다. 1975년 당시엔 1500(분양가)/6(당시 평균임금)=250이므로 일반적인 도시근로자 250개월(약 20년)치 임금으로 여의도 서울아파트 50평형을 살 수 있었다. 지금 기준으로도 널찍한 대형 아파트인 만큼, 이 역시 녹록하진 않다.

그러나 27억 원/330만 원=818.18이므로 지금 여의도 서울 아파트에 일반적인 근로자가 입성하려면 818개월(자그마치 68년!)치 임금을 숨만 쉬고 저금하면… 그래도 못 살 것 같다. 그때는 아마 1000개월은 일해야 할 만큼 아파트 값이 올라있을 테니까. 물가 상승분만 감안하더라도 아파트값이 그보다 훨씬 오를 것은 자명하다.

◇브랜드 아파트의 시대

깨끗한 자연환경, 우수한 학교, 편리한 교통, 가까운 편의시설과 업무지구, 고급스러운 내장재… 정말이지 지면 매체에서 볼 수 있는 아파트 광고는 저 1975년부터 그리고 2020년을 바라보는 지금까지도 많이 변한 것이 없다.

그런데 아파트 광고에 드라마틱한 변화라고 할 만한 변곡점이 딱 한 번 찾아온 적이 있었으니, 바로 ‘브랜드 아파트’의 등장이다.

브랜드 아파트는 2000년대에 접어들며 생겨나기 시작했다. 그 이전까지는 ‘현대아파트’, ‘대림아파트’, ‘SK아파트’와 같이 단순히 시공사의 이름을 아파트 앞에 붙여서 공급했다.

따지고 보면 나이키랑 프로스펙스랑 가격에 비례할 만큼 의류 품질 차이가 나는 것도 아니고, 꼼데가르송도 하트 떼고 나면 알아보기가 어렵다. 다 브랜드를 업으니까 고급인 것이다.

아파트도 마찬가지다. 기술의 발달과 경쟁의 격화로 상품의 품질이 균일화되며 상품의 차이는 ‘어디에 있는가’가 전부라고 볼 수 있다. 그러나 아파트의 ‘위치’는 마음대로 바꿀 수 있는 것이 아니다 보니 또 하나의 상품 차별점을 두기 위해 ‘고급 브랜드’가 나타나는 현상은 자연스러운 것이었다.

따라서 ‘브랜드’는 탄생의 목적부터가 ‘고급화’에 있었다는 건데, '고급'을 강조하다 간혹 무리수가 발생하곤 했다.

상단의 광고는 삼성물산 ‘래미안’의 2000년대 이미지 광고. “소현아 우리 집에 갈래?”, “너희 집에 뭐 있는 데?”라는 대화를 나눈 두 아이는 래미안에 사는 창준이네 집에서 논다. “내일 또 와도 돼?” “응!” ‘창준이네 집은… 래미안입니다!’

하단의 광고는 대우건설의 푸르지오 광고. ‘푸르지오에 산다는 것은 때론 친구들의 시샘을 받을 수도 있습니다. 두고 보세요! 그녀의 프리미엄. 푸르지오’

뭐가 문제냐는 독자도 있을 수 있겠다. 우리나라엔 ‘배고픈 건 참아도, 배 아픈 건 못 참는다’와 ‘사촌이 땅을 사면 배가 아프다’라는 속담이 있다. 그만큼 국민 정서상 빈부 격차가 노골적으로 드러나는 은유는 반발심리를 불러일으킬 가능성이 매우 크다.

창준이가 래미안이 아닌 연립주택에 살았다면 소현이가 놀러 오지 않을 수도 있고, 친구 가정의 화목이 아니라 푸르지오에 산다는 것이 시샘의 대상이 된다니. 그것이 또 인간이 꼭 갖춰야할 의‧식‧주 중 하나인 아파트라는 점에서 충격을 더한다.

이런 부류의 광고가 옳은지 그른지에 대한 판단은 독자들께 맡기겠다. 다만 반발심이 생각보다 거셌는지 이런 이미지 광고는 TV에서 찾아보기는 어려웠다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)