미중 무역전쟁 격화로 세계의 성장을 견인해온 경제의 글로벌화가 흔들리고 있다. 지난해 기업들의 해외 직접투자액이 10년만에 감소세로 돌아섰다고 니혼게이자이신문이 25일 보도했다.

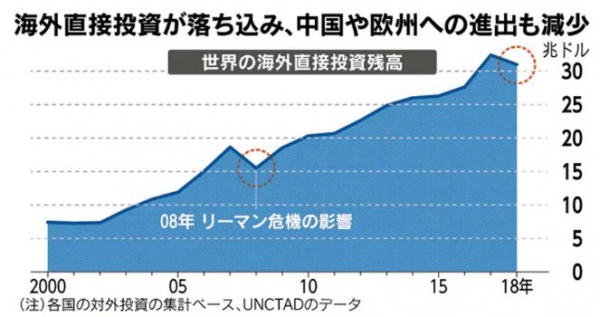

유엔무역개발회의(UNCTAD)의 8월 최신 자료에 따르면 세계의 해외 직접투자 잔고는 2018년 30조9000억 달러(약 3경7400조 원)로 전년 대비 4% 감소했다. 해외 직접투자 잔고는 해외에서의 공장과 판매회사 설립, 기업 인수·합병(M&A)으로 얻은 자산의 잔고를 나타낸다. 신규 진출이 둔화한 반면 투자 회수가 늘어난 것으로 조사됐다.

중국,아시아, 유로존에 대한 직접투자가 전년 동월 대비 30% 감소했고, 일본도 20% 이상 줄었다. ‘지상의 마지막 블루오션’으로 꼽히는 아프리카도 10% 가량 감소했다. 미중 간 갈등으로 무역 비용이 상승하고, 경기도 악화했기 때문이다.

삼성전자의 경우, 중국 톈진의 스마트폰 공장을 폐쇄했다. 대만 전원장치 대기업 델타일렉트로닉스는 중국 생산 비중을 줄이고 자국 생산을 늘려 보충하기로 했다.

반면, 미국으로의 진출은 14% 증가했다. 도널드 트럼프 대통령의 고율 관세를 피하기 위함이다. 단, 인건비가 비싼 미국으로의 생산 이전은 어디까지나 예외적인 움직임으로, 전체 흐름을 바꿀 정도는 아니라는 지적이다.

실제로 세계 무역도 한계에 봉착한 조짐이 나온다. 세계 교역량은 미국 금융위기 후에 증가세가 둔화하더니 2018년 가을 이후에는 감소로 전환됐다.

신문은 일련의 현상이 ‘경제의 디지털화’ 흐름과도 연관이 있다고 지적했다. 데이터를 구사해 돈을 버는 정보기술(IT) 사업이 대두하면서 기업이 대규모 생산 거점을 보유해야 할 전략적 의미가 작아지고 있다는 것이다.

제조업의 대명사인 제너럴모터스(GM)의 경우, 2018년에 북미와 한국 등지에서 적어도 8개 공장 폐쇄를 결정했다. 고정비용을 줄여 자율주행차에 필요한 인공지능(AI) 등의 연구를 강화하기 위함이다. fDi마케츠에 따르면 ‘생산’을 목적으로 한 해외 직접투자 비율은 21% 미만으로 10년 새 3%포인트 낮아지며, IT 사업을 포함한 ‘서비스(약 24%)’를 밑돌았다.

1989년 ‘베를린 장벽 붕괴’를 계기로 사람, 물건, 돈이 국경을 넘어 움직이는 세계화가 가속화하기 시작했다. 그로부터 30년이 지난 지금, 선진국을 중심으로 중산층의 몰락과 빈부 격차 확대 등의 부작용이 심화하면서 보호주의와 포퓰리즘이 거세지고 있다.

독일 요하네스구텐베르크대학 마인츠의 필립 함스 교수는 “무역전쟁이라는 큰 위험에 직면해, 제조업을 축으로 하는 기존의 산업은 해외투자를 줄일 수밖에 없으며, 이것이 중기적으로 경제 성장을 억제할 우려가 있다”고 지적했다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)