전기차 필요 부품, 내연기관보다 30% 적어 인력 감축…노조 "변화 대응 못하면 '낙동강 오리알'"

현대ㆍ기아자동차 양대 노동조합이 8년 만에 파업 없이 교섭을 마무리한 배경에는 친환경차 확산에 따른 일자리 감축 우려가 크게 자리잡고 있는 것으로 분석된다.

내연기관 차량 판매 축소 등 자동차 산업이 당면한 변화에 대응해야 한다는 위기감이 노사 합의를 이끌었다는 설명이다.

11일 자동차 업계에 따르면 기아차 노사는 전날 올해 임금협상 잠정합의안을 도출했다.

잠정합의안은 △기본급 4만 원 인상 △성과급 150%(기본급 대비) 및 320만 원 지급 △사회공헌기금 30억 원 출연 △미래발전위원회 구성 등의 내용을 담고 있는데, 이는 사 측이 제시한 최종안과 거의 유사하다.

기본급 추가 인상을 요구하던 노조는 사회공헌기금 추가 출연을 얻어내는 선에서 합의안 마련에 동의했다.

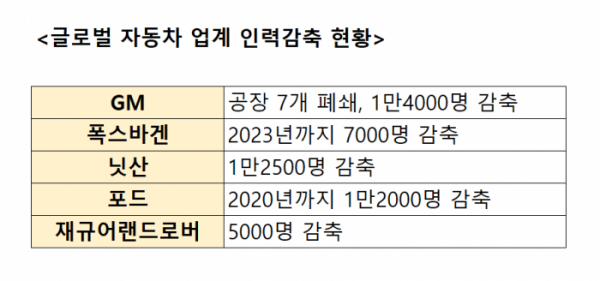

노조가 쟁의행위에 나서지 않고 사 측과 합의한 데에는 고용 불안이 영향을 준 것으로 보인다. 현재 글로벌 자동차 업계에는 대규모 인력 감축 열풍이 불고 있다.

GM은 공장 7개를 폐쇄하고 생산직 1만4000명을 줄일 계획을 발표했다. 폭스바겐도 2023년까지 직원 7000명을, 닛산은 전 세계에서 1만2500명을 감축할 계획이다. 포드와 재규어랜드로버도 각각 1만2000명과 5000명을 구조조정 할 계획을 내놓기도 했다. 업계의 모든 감원 인원을 합하면 7만 명에 달할 것이라는 관측도 나온 상태다.

업계의 대규모 구조조정은 친환경 자동차로의 산업구조 변화가 대표적인 이유로 꼽힌다. 내연기관이 필요 없는 전기차(EV) 부품 수는 가솔린차보다 약 30% 적다. 이에 따라 전기차 시대에는 차 생산에 필요한 부품 수가 기존 2만 개에서 7000개까지 줄어들 것으로 전망된다. 결국 이에 따른 생산 인력 감축도 불가피한 셈이다.

노조의 이번 합의에는 산업 생태계 변화에 관한 고민이 드러난다. 현대차그룹도 미래차로의 전환에 속도를 내고 있는 만큼 투쟁 대신 대비가 필요하다고 인식한 것이다.

대표적으로 노조는 사 측이 제안한 미래발전위원회 구성에 합의했다. 미발위는 노사 각 10명 이내의 대표가 참여해 산업 환경 변화에 대비한 고용 안정과 회사 경쟁력 확보 방안을 논할 예정이다. 이와 함께 외부 전문가로 구성된 4차산업 자문위원회도 운영해 고용 보장과 회사의 발전에 관한 조언을 듣기로 했다.

최종태 노조 지부장은 합의안 마련 후 “비록 현장의 요구에 부합하지 않는 내용도 있겠지만, 조합원의 총고용 보장을 위한 대승적인 결단을 내렸다”며 “노조가 4차 산업혁명과 업황 변화에 대응하지 못하고 반대만을 위한 투쟁을 외친다면 ‘낙동강 오리알’ 신세가 될 것”이라고 밝혔다.

앞서 이상수 현대차 신임 노조 지부장 당선자도 고용 안정에 대한 우려와 무분별한 파업 지양을 언급한 바 있다. 이 당선자는 "내연기관이 사라지면 부품 수가 줄며 조립 공정이 감소한다. 현재 인원으로 계속 작업을 유지할 수 없다는 건 누구나 아는 이야기"라면서도 "고용이 보장되는 선에서 노사가 머리를 맞대면 해법을 찾을 수 있다"고 강조했다.

업계는 이를 계기로 협력적 노사 관계가 이어질 수 있을지 기대하고 있다. 이항구 산업연구원 박사는 "현대ㆍ기아차의 무분규는 노사가 자동차 산업 패러다임의 변화를 인식한 결과"라며 "노사를 둘러싼 이해관계자들도 대립을 멈춰 협력적 노사관계가 정착되는 하나의 전환점이 됐으면 좋겠다"라고 밝혔다.

![[컬처콕 플러스] '아파트' 대박난 로제, 제니·로사와 다른 점은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099568.jpg)