신규원전 백지화, 원전 영구정지 등으로 연 1200만 명 갈 곳 잃어

‘건강한 두려움’은 경제발전의 한 축이다. 그러나 2019년에는 건전하지 못한 리스크가 우리 산업계를 덮쳤다. 정부의 탈원전 정책으로 줄줄이 일자리를 잃고 있는 원자력업계와 파업에 골병든 자동차업계, 그리고 특허와 기술력을 놓고 국내 기업끼리 소송전을 벌이고 있는 전자ㆍ배터리업계가 대표적이다.

즐거워야 할 세밑에 ‘음습한 사이렌’밖에 들리지 않는 ‘우울한 산업계 세밑 풍경’을 3회에 걸쳐 싣는다. <편집자 주>

2017년 시작된 문재인 정부의 ‘탈(脫)원전 정책’으로 순식간에 일자리가 사라진 이들은 미래가 막막하다.

최근 월성 원전 1호기 영구 정지가 결국 확실시되면서 연인원 1200만 명이 일자리를 잃을 것이라는 추정치는 현실에 가까워지고 있다. 연인원은 특정 업무에 동원된 인원 수와 일수(日數)를 곱한 수치다.

26일 원전업계에 따르면 지난 24일 원자력안전위원회는 월성 1호기 영구정지를 표결로 확정했다. 고리 1호기에 이어 국내 두 번째 영구정지 원전이다.

월성 1호기는 무려 7000억 원을 들여 2022년까지 수명을 연장했음에도 일할 공간이 없어진 무용지물이 됐다. 아울러 신한울원전 3ㆍ4호기 건설이 무기한 연기된 울진을 비롯해 천지원전 1·2호기 건설이 무산된 영덕도 암울하기는 마찬가지다.

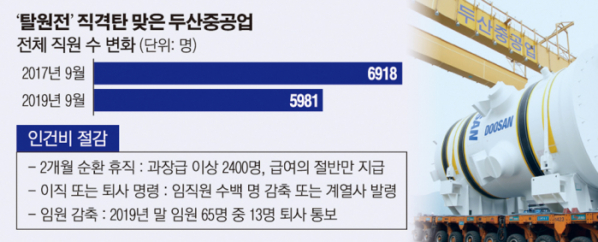

잇따른 원전 건설ㆍ운영 중단으로 직격탄을 맞은 곳은 두산중공업이다. 당장 내년 말이면 공장 가동률이 10%선으로 떨어질 것으로 예상된다.

10월 국회 산업통상자원중소벤처위원회 소속 자유한국당 윤한홍 의원의 산업위 국정감사 현장시찰 자료에 따르면 두산중공업 원전부문의 올해 공장 가동률(부하율)은 이미 50% 수준에 불과하고 당장 내년부터 10% 미만으로 떨어지는 것으로 나타났다.

경영 악화에 직면한 두산중공업이 재무구조 개선을 위해 가장 먼저 한 것은 조직 슬림화였다. 인건비 절감을 위해 수백 명에 달하는 임직원들을 줄이거나 다른 계열사로 보냈다.

올해 초부터 전 직원 6000여 명 가운데 과장급 이상 2400여 명을 대상으로 급여의 절반만 받는 ‘2개월 순환 휴직’을 실시하고 있다. 또 지난달 22일에는 전체 임원 65명 가운데 13명에게 퇴사를 통보했다. 결과적으로 2년 만에 7000여 명에 달하던 직원 수는 1000명 이상 줄었다. 핵심 인력 유출도 감내해야 했다.

두산중공업이 흔들리면서 덩달아 타격을 입은 280여 개의 협력업체는 더욱 큰 위기에 봉착해 있다. 협력업체들은 절반 이상의 대규모 인력 감축에 나섰고, 두산중공업의 50여 개 사내 협력업체도 수백 명 이상을 내보냈다.

두산중공업뿐 아니라 원전 사업을 영위하는 한국수력원자력, 한국전력기술, 한전KPS 등 원자력 관련 3개 공기업에서도 작년 한 해 동안 총 264명이 퇴사한 것으로 집계됐다.

자유한국당 박완수 의원이 지난해 국정감사에서 발표한 자료에 따르면 신한울 3ㆍ4, 천지 1ㆍ2호기 등 신규 원전 백지화, 월성 1호기 조기 폐쇄로 연인원 1272만 명의 일자리가 공중분해되고 9조4935억 원의 경제 피해가 발생한다고 집계됐다.

단순한 일자리 감소가 아닌 전 세계 최고의 원전 기술 유출은 물론 기술력 후퇴에 대한 우려도 심각하게 제기되고 있다.

업계 관계자는 “탈원전 정책 후 관련 인재들은 원전 산업의 미래가 없다고 판단해 업계를 떠나는 가운데, 새로운 인력은 충원되지 않는 악순환이 반복될 것”이라며 “심지어 젊은이들조차 관련 분야에 대한 관심이 없어지고 있다”고 하소연했다.

서울대 원자핵공학과의 경우 지난해 신입생 5명 중 1명이 자퇴했으며, 2016년까지만 해도 원자력·양자공학을 선택한 학생이 22명에 달했던 카이스트의 올 상반기 전공자는 0명이다.

이 관계자는 “정부의 탈원전 정책이 경쟁력 있는 국내 기업은 물론 원전산업 전체와 지역경제까지 망치며 생태계 자체를 무너뜨리고 있다”고 호소했다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)