올해 국내 공유 전동킥보드 시장은 그 어떤 산업 분야보다 급성장했다. 그러나 제도는 그 속도를 발맞추지 못했고, 산업을 뒷받침할 안전 규제는 국회 행정안전위원회 문턱도 넘지 못했다. 현실과 괴리된 제도가 내년 전동킥보드 시장의 뇌관이 될 것이라는 우려가 나온다.

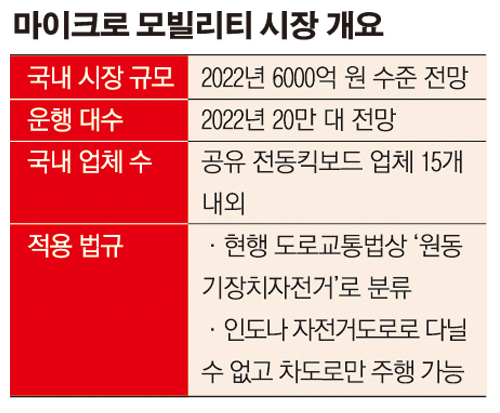

29일 업계에 따르면 국내 공유 전동킥보드 업체 수는 15개 내외다. 지난달 출범한 코리아스타트업포럼(코스포) 산하 퍼스널 모빌리티 서비스 협의회는 고고씽을 운영하는 매스아시아, 씽씽을 운영하는 피유엠피, 킥고잉을 운영하는 올룰로 등을 포함해 10개 스타트업으로 구성됐다. 여기에 올여름 국내에 진출한 미국의 라임, 싱가포르의 빔 등 해외 업체와 지역에서 국소적으로 운영되는 업체들까지 진출했다.

지난해 9월 국내에서 처음으로 공유 전동킥보드 서비스를 시작한 올룰로는 서울 일부와 경기 성남 판교, 부산 해운대구 등에서 총 6000대를 운행하고 있다. 누적 회원 수는 40만 명에 달한다. 내년 1분기 1만 대까지 운행 수를 확대할 방침이다.

올해 5월 서비스를 론칭한 피유엠피는 누적 회원 수 12만 명, 운행 대수 5300여 대로 내년에는 3만 대까지 운행 대수를 늘릴 계획이다. 이달 23일부터 서울을 벗어나 부산광역시 서면에서 운행을 시작한 만큼, 내년에는 주요 광역시까지 운행 지역을 확대할 예정이다.

이 같은 업체들의 성장 양상은 전체 전동킥보드 시장의 성장 전망을 뒷받침한다. 한국교통연구원은 2016년 국내 개인형 이동수단 판매량 6만5000대, 2017년에는 8만 대, 2022년에는 20만 대 수준으로 늘어날 것으로 분석했다.

시장이 확대되는 것과 달리 관련 제도는 제자리걸음이다. ‘제2의 타다’를 우려하는 목소리가 나오는 이유다. 타다 사태는 국회와 정부가 제대로 된 갈등 조율에 실패하면서 터졌다. 모빌리티 시장이 급성장하면서 택시업계 간 갈등이 격화하는데도 당정이 뒷짐만 진 결과였다.

도로교통법상 전동킥보드는 오토바이와 같은 ‘원동기장치 자전거’로 분류돼 있다. 즉 운전면허가 있어야 탈 수 있고, 인도나 자전거도로에서 주행하는 것은 불법이다. 정부는 올해 3월 대통령 직속 4차산업혁명위원회에서 25km/h 이하 속도의 전동 킥보드는 자전거 도로 주행을 원칙적으로 허용하는 데 합의했으나 이 같은 내용을 담은 관련 법은 국회 행정안전위원회에 상정조차 되지 못했다. 2017년 6월 윤재옥 자유한국당 의원이 대표 발의한 도로교통법 개정안을 포함해 이찬열 바른미래당 의원, 홍의락 더불어민주당 의원 등이 발의한 개정안 모두 계류 중이다.

답답한 스타트업들은 규제 샌드박스를 이용하기도 한다. 킥고잉 운영사 올룰로와 고고씽 운영사 매스아시아는 규제 샌드박스를 통과해 올해 하반기부터 경기도 일부 지역의 자전거 도로에서 주행할 수 있게 됐다. 그러나 제한된 지역, 제한된 업체의 공유 전동킥보드만 해당되기 때문에 한계는 뚜렷하다. 정미나 코스포 정책팀장은 “업체를 통해 전동 킥보드를 타는 사람은 10%에 불과하다”며 “90%는 개인이 마트에서 사거나 병행 수입해 탄다”고 말했다.

단속을 해야 하는 경찰도 갈피를 못 잡고 있다. 현행법대로면 인도나 자전거도로에서 타는 사람들을 모두 잡아들이거나 차도로 가서 타라고 계도해야 한다.

정 팀장은 “법적 근거를 제대로 마련해 줘야 경찰도 거기에 맞춰 단속할 텐데 그렇지 못하기 때문에 경찰이 가장 힘들 것”이라며 “정부와 국회가 범법자만 양산하는 격”이라고 지적했다.

이어 “이해관계가 충돌하는 문제가 아닌데도 국회에서 진전이 없어 답답한 심정”이라며 “하루빨리 제도를 마련해야 한다”고 강조했다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)