-기존 소셜미디어 대체재로 급부상 -트위터·페이스북 규제 강화에 보수층 줄줄이 “나를 따르라” -게시물 제재 최소화…자유 분방한 정치적 토론으로 이어져 -그러나 당파적 운영으로 비즈니스 모델 성공은 글쎄

미국 대선 이후 더욱 첨예해진 미국 내 보수와 진보 진영 간 갈등이 소셜미디어로 옮겨붙었다. 소셜미디어 업계 거물인 트위터와 페이스북이 대선 결과를 둘러싼 근거 없는 주장에 대해 제재 방침을 밝히자 보수 성향 이용자들이 제재가 덜해 표현의 자유가 있다는 이유로 ‘팔러’라는 신생 소셜미디어로 갈아타면서 ‘포스트 대선’ 갈등이 소셜미디어로 무대를 옮겼다. 급기야 유명 방송 앵커와 자산가들까지 가세하면서 미국 사회의 분열을 한층 부추기는 모습이다.

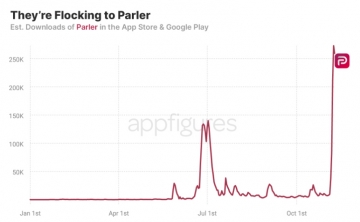

14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 팔러는 지난주 안드로이드 기기에서 처음으로 다운로드 수 1위를 기록했다. 애플 기기에서는 페이스북보다 높은 3위였다. 팔러의 이용자 수는 일주일도 안 돼 두 배 이상 증가해 1000만 명을 기록하는 등 그야말로 인기가 폭발적이다. 고작 30명의 직원이 이 갑작스러운 상황을 감당하기에는 역부족이다.

팔러의 폭발적인 성장 배경에는 미국 대선 전후로 ‘발언대’를 잃은 도널드 트럼프 대통령의 열광적인 지지자들이 있다. 트위터와 페이스북이 대선과 관련한 허위 정보 확산을 막기 위해 선거를 전후해 가짜 뉴스에 대한 통제를 강화하자 대안으로 팔러를 선택한 것이다.

2018년에 서비스를 시작한 팔러는 기능 면에서는 트위터, 페이스북 등 기존 소셜미디어와 매우 유사하다. 팔러 이용자들은 ‘지지투표(upvote)’를 통해 게시물에 페이스북처럼 ‘좋아요’를 누를 수 있고, ‘메아리(echoed)’라는 방식으로 리트윗과 유사하게 답글을 달 수도 있다. 차이점이라면 팔러는 ‘자유 발언’을 내걸고 사실상 중재 결정을 개인에게 맡김으로써 게시물에 대한 제재를 최소화하고 있다는 것이다. 팔러는 내용에 대한 팩트 체크도 하지 않는다. 증오 발언, 그래픽 폭력, 포르노 등 일부 콘텐츠를 숨기는 필터를 적용할지 여부를 선택하게 한다. 이런 최소한의 통제는 자원봉사자인 ‘커뮤니티 배심원’이 처리한다. WSJ는 팔러의 이처럼 느슨한 정책이 자유분방한 정치적 토론으로 이어질 수 있다고 평가했다.

하지만 사회적으로 영향력 있는 유명 인사들까지 ‘나를 따르라’ 식으로 기존 소셜미디어에서 팔러로 갈아타면서 분열을 조장한다는 우려를 낳고 있다. 보수 성향 미디어인 폭스비즈니스의 간판 앵커 마리아 바티로모는 최근 트위터에서 “나는 곧 (트위터를) 떠나 팔러로 갈 것”이라며 “팔러에 계정을 즉시 만들어 달라”고 말했다. 이밖에도 폭스뉴스 진행자 숀 헤네티, 보수 성향 라디오 진행자 마크 레빈, 극우 논객 로라 루머, 테드 크루즈 공화당 상원의원, 데빈 누네스 공화당 하원의원 등이 발언대를 팔러로 옮겼다. 트럼프 대통령의 차남 에릭 트럼프도 팔러 계정을 갖고 있는 것으로 알려졌다.

또 팔러에는 우익 성향 거물들이 자금을 대고 있는데, 헤지펀드 투자자 로버트 머서의 딸인 레베카 머서가 팔러의 최대 재정적 지원자 중 하나라고 WSJ는 전했다. 일각에서는 팔러가 사실상 머서 집안 소유라는 말까지 나돌고 있다.

문제는 소셜미디어가 진보와 보수 같은 이념으로 확연히 갈리는 것이다. 트위터와 페이스북은 이용자가 사용하는 콘텐츠에 대한 방대한 데이터를 수집한 다음 사용자가 관심을 가질만한 내용을 기반으로 콘텐츠를 노출시키는 식으로 이용자를 유인하는데, 팔러는 개인정보 보호 차원에서 콘텐츠 추천 알고리즘을 사용하지 않고, 사용자에 대한 데이터도 거의 수집하지 않는다. 그러다 보니 보수 성향 이용자만 주로 몰리고 있다는 점이다.

이에 대해 노스캐롤라이나대 정보센터의 섀넌 맥그리거 소셜미디어 연구원은 “당파적 소셜미디어는 전통적으로 고전해왔다”며 “이념적으로만 사용자들을 불러들이기 때문”이라고 설명했다.

![[컬처콕 플러스] '아파트' 대박난 로제, 제니·로사와 다른 점은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099568.jpg)