끊어진 ‘계층 사다리’

남승민(가명·28) 씨는 2017년 지방행정직 9급 공무원에 합격했다. 한 차례 낙방을 겪은 터라 합격 소식이 더 기뻤다. 고향 도청에서 2년간 일하면서 그가 느낀 건 ‘벽’이었다. 그는 “매일 같이 계층 격차를 느낀다”고 말했다. 나이가 비슷한 동료 공무원과 일할 때도 그렇다. 어떻게 공직 사회에 들어왔느냐에 따라 행정고시 출신과 7급, 9급 출신이 갈린다. 같은 일을 할 때도 상사들은 “쟤는 어디 출신”이라고 쑥덕인다. 또래 공무직 근로자(정부나 공공기관에서 일하는 무기계약직 근로자)나 청원경찰과도 쉽게 어울리지 못하는 게 승민 씨가 바라본 공직사회 모습이다. ‘연줄’이 더해지면 벽은 더 높아진다. 승민 씨는 “동네가 좁다 보니 몇 다리만 건너도 금세 연결고리가 나온다”며 “‘부모가 뭘 하더라’는 말이 금방 돌고 그게 사람을 판단하는 기준이 된다”고 말했다.

미디어업계에서 일하는 김가영(가명·26) 씨도 취업 전 화장품 가게에서 아르바이트를 하며 비슷한 벽을 느꼈다. 당시 가영 씨는 주중엔 학교생활을, 주말엔 온종일 서서 일하느라 언제나 녹초가 됐다. 자신보다 어린 손님을 대하다 보면 박탈감까지 들었다. 가영 씨는 “‘나는 다리 퉁퉁 부은 채로 겨우 한 달에 50만~60만 원을 버는 데 쟤는 얼굴에 바르는 데만 50만 원을 쓰네’란 생각이 들었다”고 떠올렸다.

출판업계에서 일하는 박은수(가명·29) 씨는 “집안에 물려받을 자산이 있으면 뭐든 시간이 단축된다”며 “어렸을 때부터 외국에 살던 아이들은 취업이나 인턴 자리를 구할 때도 더 유리하다. 집을 살 때도 돈을 모을 시간을 줄일 수 있지 않으냐”고 반문했다.

◇입시·취업 장벽 넘어도 마주하는 건 ‘불평등’= 90년대생이 현실에서 박탈감을 느끼는 건 이들이 입시·취업 시장에서 그만큼 치열하게 살아서다. 입학사정관제와 학생부 종합전형 등 대규모 입시 제도 개편이 90년대생들이 대입을 준비할 무렵 이뤄졌다. 이들은 고등학생 때부터 수상 실적이나 대외활동 등 스펙 관리에 목을 매야 하는 첫 세대가 됐다. 핀테크 업계에서 일하는 김민용(가명·26) 씨는 “자기소개서에 쓸 걸 찾느라 구미에서 서울까지 캠프를 다니고 등산도 해야 했다”고 말했다.

힘들게 대학에 들어가도 취업은 쉽지 않았다. 90년대생(2009~2018학번) 4년제 대학 졸업자는 356만 여명으로 모든 세대 중 가장 많다. 그런데 이들이 마주하는 고용 지표는 사상 최악이었다. 지난해 5월 통계청이 발표한 경제활동인구조사 청년층 부가조사에 따르면 6개월 이상 미취업 상태인 15~29세 청년은 통계 작성 후 가장 많은 93만4000여명으로 조사됐다. 취업준비생 오지현 씨(가명·29)는 “원하는 수준의 일자리가 많이 부족해 보인다”고 말했다. 지현 씨는 2017년 지방 국립대 사회학과를 졸업했지만 아직 일자리를 못 찾고 있다.

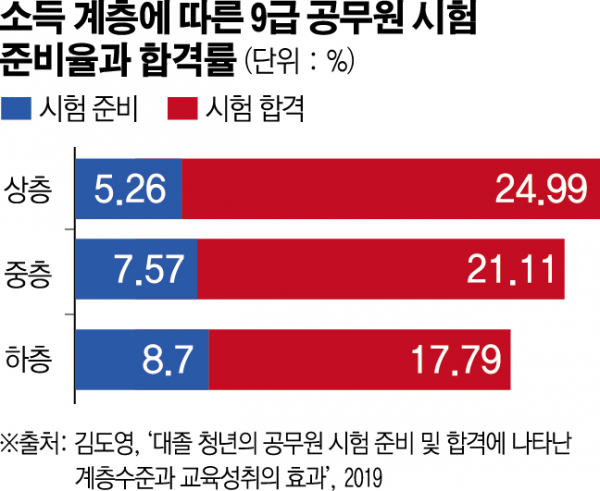

바늘구멍 취업 기회마저 계층에 따라 불공정하게 작동했다. 가장 객관적이라는 공무원 시험부터 그랬다. 2019년 한국교원대 석사 과정 김도영 씨가 쓴 논문을 보면, 소득 하층 청년(하위 30%)과 상층(상위 30%) 청년의 9급 공무원 시험 응시율은 각각 8.7%, 5.28%였으나 합격률은 소득 상층 청년(24.99%)이 하층 청년(17.79%)을 앞섰다. 김 씨는 “기회의 평등과 공정한 경쟁이라는 능력주의적 가치를 실현한다는 이상과 달리 실제 기회구조는 계층 수준과 교육 성취에 따라 계층화돼 있음을 발견했다”고 주장했다.

높아진 계층 간 장벽은 90년대생의 급여와 자산에서도 드러난다. ‘2018년 대졸자 직업이동 경로 조사’에 따르면 2016년 대학을 졸업한 1990년대생 가운데 부모 자산이 10억 원 이상이라는 사람의 월 평균 초임은 평균 261만 원이었다. 부모 자산이 5000만 원 미만이라는 응답자의 초임은 그 4분의 3(월 192만 원)에 그쳤다. 이철승 서강대 사회학과 교수는 2018년 발표한 논문에서 2010~2017년 20~24세 청년의 순자산 지니계수는 0.691로 모든 연령대 가운데 가장 높았다고 지적했다. 지니 계수가 높으면 높을수록 자산 분배가 불평등하다는 걸 의미한다.

◇결혼·출산에서도 ‘부러진 사다리’걱정 = 90년대생들은 불평등이 앞으로도 이어질까 우려한다. 미래 세대의 재생산을 위한 결혼부터 그렇다. 승민 씨는 “어떤 사람을 자연스럽게 알기 전에 집과 차부터 보게 되는 게 사실”이라며 “연애 상대나 결혼 상대를 찾을 때도 서로 상속받을 재산이 넉넉한지 아닌지 따지게 된다”고 했다.

연세대 김성희 박사 분석을 보면, 2008~2017년 한국노동패널조사에 참여한 초혼 커플 1562쌍 가운데 아버지 직업 동질혼(비슷한 배경을 가진 사람끼리 결혼하는 것) 비율은 글로벌 금융위기를 전후해 2001~2008년 64.6%에서 2009~2017년 69.5%로 상승했다. 아버지 학력 동질혼 비율도 48.0%에서 53.0%로 높아졌다. 갈수록 비슷한 가정 배경을 가진 사람끼리 결혼하는 풍조가 짙어진다는 의미다.

90년대생들은 출산과 교육에서도 자신이 아들딸에게 사다리 노릇을 잘할 수 있을까 걱정한다. 철강 회사에 다니는 안유빈(가명·29) 씨는 “친구 같은 아버지가 되고 싶다”면서도 “그러려면 집 걱정 안 하고 문화생활도 종종 누릴 수 있을 정도로 기본적인 생활 여건이 뒷받침돼야 한다”고 밝혔다. IT(정보통신) 스타트업을 운영하는 정승우(가명·24) 씨도 “자녀가 하고 싶은 걸 할 수 있도록 도와줄 수 있는 부모가 되고 싶다”며 “이를 위해선 부모로서 시간과 경제적인 부분을 어느 정도 갖춰야 한다고 생각한다”고 얘기했다.

2000년대생들이 본격적으로 사회에 나오면 상황은 달라질까. 90년대생들은 고개를 젓는다. 학원 강사 양정진(가명·28) 씨는 “강남 아이들은 숙명여고 시험지 유출 사건 같은 일을 놀랍지 않게 받아들인다. 반면 다른 지역 아이들은 ‘세상이 불공평하다’고 억울해한다”며 “아이들이 사회생활을 시작하기 전부터 그런 방향성을 받아들이고 있어 안타깝다”고 토로했다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)