LH 사태로 부동산 민심 들끓자 뒤늦게 '차등 보상제' 손봤지만

현지인 요건은 보완 안해 '불씨'… "보상시스템 전반 정비해야"

신도시 부동산 투기꾼들이 노리는 표적은 결국 보상금이다. 투기꾼과 실사용자를 가리지 않는 토지 보상체계는 신도시 개발 후보지로 투기꾼을 끌어당겼다. 투기로 돈을 벌 수 없도록 하는 차등 보상체계 도입이 필요하다는 지적이 나온다.

한국에서 신도시를 개발할 때마다 투기 논란이 끊이지 않는 이유 중 하나는 전면 강제수용 체계 때문이다. 강제 수용은 신도시 예정지 안에 있는 땅을 공공이 모두 수용ㆍ매수하는 방식으로, 한번에 대규모 택지를 조성할 수 있다는 게 장점이다. 수도권 인구가 급증하면서 도시ㆍ주택 건설이 시급했던 개발시대엔 전면 강제수용 방식이 효과를 낼 수 있었다.

문제는 강제 수용 체계에선 토지 보상비가 말 그대로 '눈 먼 돈'이 된다는 점이다. 투기꾼 땅도 예정지 안에만 있으면 가리지 않고 공공에서 사줄 수밖에 없다. 개발 예정지 토지를 매입한 후 시간을 끌면서 보상가격을 올리는 '알박기' 수법이 등장한 건 이런 배경에서다.

투기성 수요가 올린 보상비는 결국 공공 부담으로 돌아간다. 영국ㆍ일본 등 외국에서 수십 년에 거쳐 점진적으로 도시를 확장하는 방식으로 신도시를 개발했던 이유다.

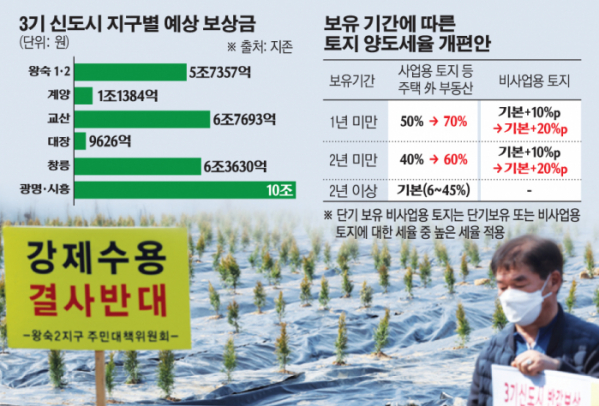

과거 나왔던 토지 투기 예방책도 차츰 무뎌졌다. 노무현 정부는 비사업용 토지(실수요에 따라 사용되지 않는 토지)에 양도소득세 세율을 최고 60%까지 중과했다. 부재지주가 개발 예정지 땅을 투기해 차익을 누리는 것을 막기 위한 장치였다. 그러나 2008년 글로벌 금융위기가 발생하면서 2015년까지 비사업용 토지 양도세 중과 제도는 유예됐다. 부재지주의 땅 사재기를 막을 장치가 무력화된 셈이다. 이후 비사업용 토지에 대한 양도세 중과세율은 점진적 인상을 거쳐 55%까지 높아졌지만 노무현 정부 수준에 못 미친다.

보상에서 우대를 받을 수 있는 현지인 요건도 완화됐다. 과거엔 개발 예정지에서 반경 20㎞ 이내에 거주해야 현지인으로 인정했지만, 2015년 대상 범위가 30㎞로 넓어졌다. 서울에 살면서 경기 광명시나 시흥시에서 농사 짓는다고 우겨도 현지인으로 인정받을 수 있다는 뜻이다.

정부가 지난 29일 토지 보상 방식을 개편하기로 한 것은 이런 맹점을 보완하기 위해서다. 정부는 단기 보유 비사업용 토지에 양도세 세율을 70%까지 중과하기로 했다. 대토 보상(현금 대신 집이나 땅으로 보상하는 것)을 할 때도 단기 보유자는 협의 양도인 택지(1000㎡ 이상 토지주에게 보상 협조를 대가로 주는 단독주택 용지나 아파트 입주권)을 부여할 때 불이익을 주기로 했다. 국토연구원의 한 연구원은 "지금으로선 정부가 손 볼 수 있는 보상 체계 개편이 제한적"이라며 "세금을 통해서라도 투기 수요와 토지 실수요자 간 차등 보상 체계를 마련했다는 점에서 긍정적으로 평가한다"고 말했다.

하지만 부동산 업계에선 성난 민심에 놀란 정부가 토지시장 전반을 규제하는 쪽으로 번짓수를 잘못 짚었다고 우려하는 목소리도 있다. 토지 보상 전문가인 신태수 지존 대표는 "상당히 강력한 규제인 것은 맞다. 정부 원안대로 가면 투기꾼은 물론 실수요자까지 영향권에 들 것"이라며 "거래 절벽 등 규제 부작용이 전국적으로 야기될 수 있다. 투기는 소수가 했는데 피해는 온 국민이 입게 됐다"고 말했다. 그는 "개발 예비 후보지를 토지거래허가구역으로 묶고 지금 같은 세율을 국지적으로 적용하는 것만으로도 투기 수요는 충분히 억제할 수 있다"며 '핀셋 규제'를 주장했다.

이번 기회에 토지 보상 체계 전반을 고쳐야 한다는 지적도 있다. 투기성 수요는 차단하면서 원주민에 대한 보상은 더 확대해야 한다는 것이다. 업계 한 전문가는 "현재 공공택지 사업엔 이주자 택지(주택을 수용당한 거주자에게 주는 주택 용지) 등 원주민 우대 체계가 있지만 이런 제도가 마련되지 않은 공익사업도 많다. 토지 수용에 따른 재산권 피해뿐 아니라 생활권 보장 방안도 마련해야 한다"며 "이번 기회에 토지 보상 시스템 전반을 정비할 필요가 있다"고 말했다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)