2011년 전체 연방정부 지출 20% 차지하기도

정부 예산 민간으로 흘러가 안보 기술 비약적 발전

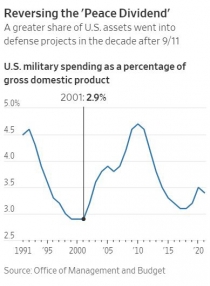

당장 9·11 직후 군사 비용으로 지출하는 돈의 규모가 달라졌다. 당시 세계 유일 초강대국을 자부했던 미국은 테러가 발생하기 전 10년 동안 군사 관련 예산을 삭감해왔다. 냉전이 종식되면서 더는 대규모 군사지출이 필요가 없다는 판단 때문이었다. WSJ에 따르면 테러가 발생했던 해인 2001년 미국 군사 관련 지출액은 국내총생산(GDP)의 2.9% 정도였다. 이는 베트남 전쟁이 한창일 때와 비교하면 3분의 1도 안 되는 수준으로 급감한 것이다. 대신 군사비용 감축분은 ‘평화 배당금’ 형태로 각종 사회 복지 서비스와 세금 감면 등에 쓰였다.

국토안보부가 신설된 것도 이 무렵이다. 미국 예산관리국(OMB)에 따르면 9·11 이후 10년간 국방 관련 지출은 꾸준히 증가해 테러 발생 10년째였던 2011년 7000억 달러(약 819조 원)로 두 배 넘게 늘어났다. 이는 미국 정부 전체 지출의 19.6%, GDP의 4.6%에 해당하는 규모다. 다만 군사 관련 지출은 2011년 정점을 찍고 점차 감소해 2020년에는 연방 지출의 11% 정도, GDP의 3.5% 정도를 차지하고 있는 수준으로 낮아졌다.

이렇게 늘어난 군사 관련 정부 예산은 상당 부분 민간 영역으로 흘러 들어가 안보 기술의 비약적인 발전으로 이어졌다. 미국 전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면 2001년 국방부가 안보 기술 개발을 위해 민간 기업과 체결한 계약 규모는 1810억 달러였는데, 2011년에는 3750억 달러로 늘어났다. 같은 기간 계약 업체도 약 4만6000곳에서 11만 개로 두 배 넘게 증가했다.

민간 방위산업체에 대한 국가 의존도가 커지면서 급성장하는 기업도 생겨났다. 대표적인 기업이 CACI인터내셔널이다. 컴퓨터 프로그래밍 언어를 개발하던 이 회사는 테러 이후 각종 안보 프로그래밍과 사이버 감시 기술 등을 국방부에 제공하는 회사로 변모했고, 이 과정에서 36개 이상 업체를 인수하며 성장했다.

테러 이후 지역 경제가 발전한 곳도 있었다. 늘어난 방위산업체나 안보기술 기업들이 국방부 청사가 있는 버지니아주 알링턴이나 수도 워싱턴D.C.로 몰렸다. WSJ에 따르면 2001년부터 10년간 알링턴 지역 인근 민간 기업과 연방정부와의 계약은 연평균 15% 증가했고, 이 지역 급여가 1.5% 증가했다.

9·11 이후 개인 자유를 중시하던 미국은 테러 방지를 이유로 대규모 감시 활동을 합법화시켰다. 2001년 테러 직후 일명 ‘애국자법(Patriot Act)’으로 불리는 테러방지법이 제정돼 당국에 통신 기록 접근은 물론 영장 없이도 전화를 도청할 수 있는 권한을 부여했다. 미국 전자개인정보센터의 앨런 버틀러 이사는 “9·11 테러 이후 데이터 분석은 크게 확대됐고, 특정 개인에 대한 표적 감시는 인구 전체 데이터 수집을 통한 대규모 감시로 전환됐다”고 말했다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)