중국, 기존 목표 유지할 듯

인도는 여전히 경제성장에 더 초점

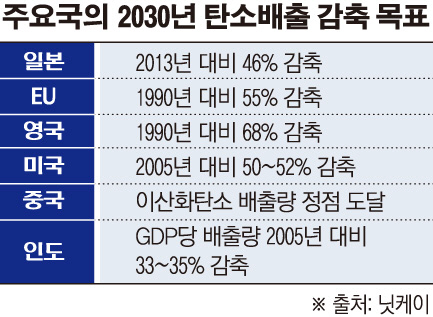

주요 온실가스 배출 국가인 중국과 인도가 얼마나 적극적인 태도를 나타내는지가 최대 초점이며, 선진국과 개발도상국 간의 깊은 대립을 극복하고 석탄 삭감이나 개도국에 대한 재정 지원에 합의할 수 있을지도 주목된다고 일본 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했다.

2015년 채택된 온난화 대책의 국제적 틀인 파리협정은 산업화 이전 대비 지구 평균 기온 상승폭을 2도보다 낮은 수준으로 유지하고, 더 나아가 1.5도 이상 상승하지 않도록 억제하는 것을 목표로 하고 있다. 올해 COP26은 파리협정 채택과 2021년 신기후체제 출범 이후 채택되는 첫 번째 회의로, 전 세계가 파리협약 이행상황을 점검하고 더 적극적인 조처를 추진할 수 있도록 하는 중요한 자리가 될 것으로 기대된다.

현재 지구촌은 파리협정의 목표를 달성하기 위해 더 큰 노력이 필요한 상황이다. ‘기후변화에 관한 정부 간 패널(IPCC)’에 따르면 지구 평균 기온 상승을 2도 미만으로 유지하려면 2030년 온실가스 배출량을 2010년 대비 25% 감축해야 하며, 1.5도 이내로 억제하려면 45%나 줄여야 한다. 현재 대처 수준이 유지됐을 때 2030년 온실가스 배출량은 되레 16% 늘어난다는 분석을 감안하면, 훨씬 강력한 대응이 필요한 셈이다.

올해 COP26 의장국인 영국의 보리스 존슨 총리는 29일 시진핑 중국 국가주석과의 전화통화에서 관련 대응 강화를 요구했다. 하지만 중국 외교부에 따르면 중국은 기존 배출 삭감 목표를 바꾸지 않는다는 방침이다. 또 시진핑은 올해 COP26과 주요 20개국(G20) 회의에 현장 참석 대신 화상으로 참여할 방침이다.

나렌드라 모디 총리는 이번 COP26 회의에 대면으로 직접 참석하는 만큼 새로운 약속을 내놓을지에 대한 기대감이 있지만, 선진국과 신흥국 사이의 이견은 여전한 상황이다.

앞서 부펜데르 야다브 인도 환경부 장관은 지난 27일 “‘넷제로(온실가스 순 배출량 0)’ 목표 설정은 기후변화에 대한 해결책이 될 수 없다”며 “선진국들이 탄소 배출 등에 있어 역사적 책임을 인정해야 한다”는 ‘부자 국가 책임론’을 주장했다. 현재까지 대기 오염을 유발하면서 경제적 성장을 구가했던 선진국들이 개도국에 환경 대응 부담을 짊어지게 해서는 안 된다는 것이다. 이는 인도의 입장이 아직 환경 보호보다는 경제 성장 쪽에 기울어져 있다는 것으로 풀이될 수 있다.

한편 최근에는 기후변화 관련 광물 자원 조달에 대한 우려의 목소리도 높아지고 있다. 전기자동차(EV) 등에 사용하는 자원은 산지 집중도가 석유 등 기존 자원 이상으로 높은 데다가, 리튬과 코발트는 상위 3개국에 대한 집중도가 80% 안팎에 이를 정도다. 벌써 일각에서는 자국 자원을 둘러싼 ‘자원 민족주의’ 조짐도 나타나고 있다. 각국이 필요한 광물 자원을 충분히 확보할 수 없게 된다면, 이것이 향후 탈(脫)탄소 전환에 새로운 걸림돌이 될 수도 있다는 지적이다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)