지원 약속 미이행에 ‘녹색 식민주의’ 비판 고조

풍부한 천연자원에도 전력난 시달려

탄소 배출량 적지만, 기후변화 피해는 커

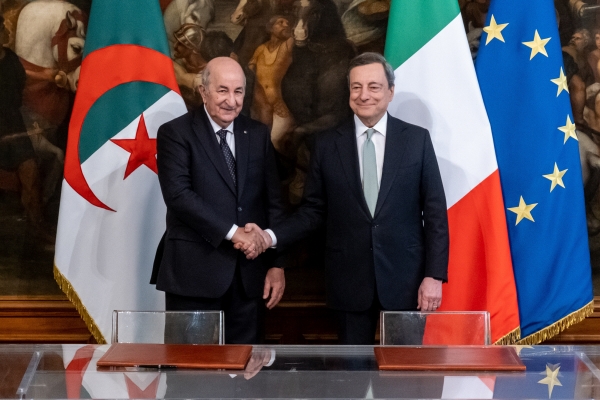

10일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이탈리아는 지난 4월 앙골라, 콩고민주공화국과 천연가스 수입 계약을 체결했다. 독일도 천연가스 신규 공급처로 세네갈과 계약을 체결했다. 스페인과 프랑스, 포르투갈 등도 아프리카 지역의 천연가스 수입의 ‘큰 손’으로 떠올랐다. 유럽국가들은 러시아의 우크라이나 침공 후 러시아산 천연가스 의존도를 줄이기 위해 아프리카로 눈을 돌렸다.

유럽의 모순은 여기서부터 시작됐다. 유럽이 주축인 주요 7개국(G7)은 지난달 말 정상회담에서 에너지 공급난에 대처 명목하에 화석연료 투자 중단 약속을 철회하고 가스 프로젝트에 대해 공공 투자를 늘리기로 합의했다. 이와 함께 최근 유럽의회는 천연가스를 원자력과 함께 ‘녹색분류체계(Taxonomy·택소노미)’에 포함하기로 최종적으로 결정하며, 천연가스 관련 투자 확대를 위한 길을 텄다. 이는 지난해 11월 영국 글래스고에서 열린 유엔기후변화협약 당사국회의(COP26) 때까지만 해도 유럽 정상들은 기후변화 대응을 위해 석탄·석유·천연가스 같은 화석연료 사용을 줄이자는데 목소리를 냈던 것과는 대조적인 행보다.

모순은 더 있다. 블룸버그는 유럽 선진국들이 천연가스 수입은 서두르면서도 아프리카 국가의 발전 시설 지원은 꺼리고 있으며 이들 국가에 대한 녹색 프로젝트 자금 지원 약속도 집행하지 않고 있다고 지적했다. 실제로 G7 등 선진국들은 앞서 2008년 개도국들의 기후 피해 극복을 위해 2020년까지 해마다 최소 1000억 달러를 지원하겠다고 약속했지만 이뤄지지 않고 있다.

무하마두 부하리 나이지리아 대통령은 “유럽과 EU는 친환경 에너지 정책에서 모순을 보여주는 것이 아닌 장기적인 파트너십을 구축해야 한다”면서 “(모순적 행동은) 에너지 안보에도 도움이 되지 않고, 나이지리아 경제에도, 환경에도 도움이 되지 않아야 한다. 위선을 끝내야 한다”고 꼬집었다.

나이지리아는 전 세계 천연가스 매장량의 3%를 보유하고 있지만, 정작 국민은 천연자원에 대한 수혜를 제대로 누리지 못하고 있다. 세계은행(WB)에 따르면 2019년 기준 EU의 전력 사용 가능 인구 비율은 100%였으나 나이지리아는 55%, 남수단은 7%에 그쳤다.

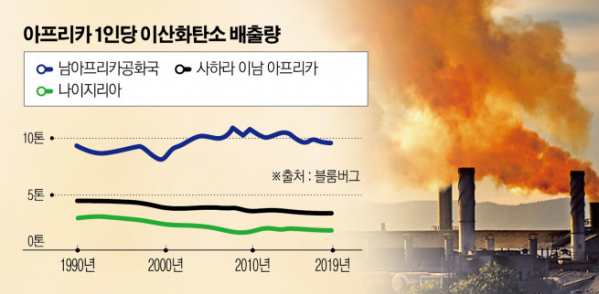

생산량 대부분이 유럽으로 수출되고 있는 데다, 천연가스를 전기로 전환할 수 있는 발전 시설이 지극히 부족하기 때문이다. 자연스럽게 1인당 탄소 배출량도 유럽과 미국 등 선진국보다 현저하게 낮지만, 이들이 받는 기후변화 피해는 선진국에 비해 더 크다. 자국에 대한 지원은 뒷전인 유럽의 태도에도 아프리카 국가들은 천연가스 수출을 멈출 수 없는 실정이다. 재정이 열악해 천연가스 수출이 몇 안 되는 수입원이기 때문이다.

이런 서구의 모순적이고 일방적인 천연가스 확보 경쟁에 ‘녹색 식민주의’ 비판이 나올 수밖에 없다. 미국 싱크탱크인 브레이크스루인스티튜드의 비자야 라마찬드란은 “선진국이 기후변화 대응을 근본적으로 거부하면서 가난한 국가의 자원을 착취하고 있는 것은 ‘녹색 식민주의’나 다름없다”고 비판했다. 블룸버그는 올해 11월 이집트에서 열릴 COP27 회담에서 아프리카를 위한 솔루션이 나올지 관심이 쏠리고 있다고 전했다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)