강석기 과학칼럼니스트

사람 세포에 침투한 바이러스는 세포의 물질을 재료로 삼는 것도 모자라 세포의 핵산(DNA 또는 RNA) 복제 및 단백질 합성 기구까지 도용해 증식한다. 바이러스 수백 마리가 세포를 터뜨리고 사방으로 흩어지는 순간을 담은 전자 현미경 사진을 보면 착잡하다. 생태계의 먹이사슬에서 사람이 꼭대기에 있는 걸로 그려져 있지만 사실 그 위에 바이러스가 있는 게 아닐까.

바이러스는 유전 정보를 담고 있는 핵산을 단백질이 감싸고 있는 구조로 세포가 아니라 입자다. 보통 수십 나노미터 크기로 바이러스 입자 1000개를 나란히 놓아도 머리카락 지름에 못 미친다. 이런 미물 중의 미물에 만물의 영장인 사람이 당한다니 속이 상한다.

물론 사람만 바이러스의 밥인 건 아니다. 매년 이맘때면 닭과 오리 농가들을 전전긍긍하게 하는 조류독감과 가끔 창궐해 소와 돼지를 죽음으로 모는 구제역, 최근 수년 동안 많은 나라를 휩쓸고 있는 아프리카돼지열병이 다들 바이러스 감염병이다.

식물 역시 바이러스의 공격을 피할 수 없다. 오이, 토마토, 고추 등 많은 농작물이 바이러스에 감염돼 반점이나 괴저가 생겨 상품성을 잃는다. 심지어 맨눈에 보이지 않는 박테리아(세균)도 바이러스에 당하는데, 박테리아에 특화된 바이러스를 파지라고 부른다.

바다와 강 같은 수생 환경에서는 바이러스가 한층 더 극성이다. 바닷물 한 숟가락에 바이러스가 5000만 마리나 들어 있다. 녀석들은 주로 해양 박테리아나 플랑크톤을 공격하는데, 매일 전체의 20%가 희생된다. 증식한 바이러스가 세포를 터뜨리고 나올 때 함께 유출된 내용물이 순환되면서 해양 생태계가 유지될 정도다.

그런데 최근 학술지 ‘미국립과학원회보’에 실린 한 논문을 읽으며 바이러스에 대한 피해의식이 약간 덜어지는 위안을 얻었다. 지구에는 바이러스를 먹이로 삼는 생명체도 있으며 이런 식성을 일컬어 ‘바이러스식(virovory)’이라고 한다. 초식, 잡식, 육식은 들어봤어도 바이러스식이라니 생소하다.

그런데 곰곰이 따지면 사람도 어느 정도 바이러스를 먹는 게 아닐까. 예를 들어 코로나19에 걸려 바이러스가 우글거리는 콧물을 훌쩍거리다 실수로 삼키면 소화액이 바이러스를 분해해 흡수할 것이니 말이다. 하지만 식성은 의도가 중요하다. 소가 풀을 뜯다가 붙어 있는 달팽이를 함께 먹는다고 해서 잡식동물이라고 하지는 않기 때문이다. 우리가 바이러스를 먹고 소화하는 건 일종의 사고인 셈이다.

그렇다면 도대체 어떤 생물이 작정하고 바이러스를 먹이로 삼는 것일까. 바로 수생 원생동물(단세포 진핵생물)로 흔히 플랑크톤이라고 부르는 미생물의 일종이다. 뜻밖에도 30년 전인 1993년 이미 바이러스를 먹는 수생 원생동물이 보고됐지만 별로 주목을 받지 못했다. 그런데 이번에 미국 네브래스카-링컨대 연구자들이 몇몇 수생 원생생물이 정말 바이러스식 생물임을 실험으로 증명했다.

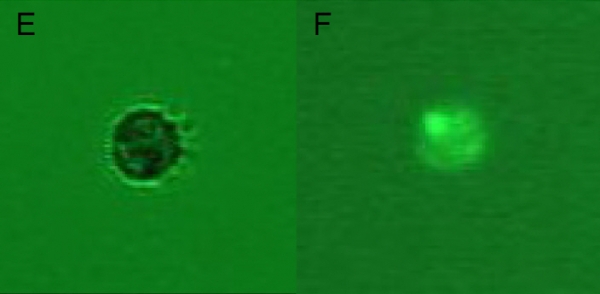

연구자들은 짚신벌레처럼 세포 표면이 잔털(섬모)로 뒤덮인 민물 원생생물인 할테리아를 영양분과 바이러스가 없는 깨끗한 물에 넣고 지켜봤다. 예상대로 할테리아는 별 변화가 없었다. 그 뒤 녹색 형광색소를 붙인 바이러스를 물에 더했다. 시간이 지나면서 바이러스가 점점 줄어들었고 대신 할테리아는 증식했다. 자외선을 쪼여 형광을 관찰한 결과 할테리아 세포 안에서 녹색 빛이 강했다.

분석 결과 할테리아 한 마리(세포)가 하루에 바이러스 1만~100만 마리(입자)를 먹는 것으로 드러났다. 작은 연못에서 하루에 바이러스 100조~1경 마리가 먹히는 셈이다. 물론 자연에서 이 녀석들은 다른 수생 생물에 감염해 무서운 속도로 증식해 빈자리를 채운다. 아마 바다에서도 비슷한 일이 일어나고 있을 것이고, 어쩌면 육지에도 바이러스를 먹이로 삼는 생물이 있지 않을까.

최근 항생제 내성 세균 병원체가 늘면서 이들을 공격하는 바이러스를 치료제로 쓰는 파지요법이 주목받고 있다. ‘적의 적’은 친구이므로 이 경우 파지가 사람의 친구인 셈이다. 만일 사람을 공격하는 바이러스를 먹이로 삼는 생물을 발견한다면 이들을 치료제로 쓰는 바이러스식 생물요법이 나오지 않을까.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)