연체율 등 건전성 공격적 관리나서

하반기 건전성 지표 악화 가능성↑

5대 시중은행이 올 상반기에 상ㆍ매각한 부실 채권 규모가 지난해 전체 규모 수준에 달하는 것으로 나타났다. 금리 상승과 경기 침체 등으로 대출 연체율이 급등하자 건전성을 높이기 위한 것으로 풀이된다. 결국, 6월 하락한 은행 연체율은 부실 채권을 내다 판 ‘착시효과’라는 의미로 해석된다.

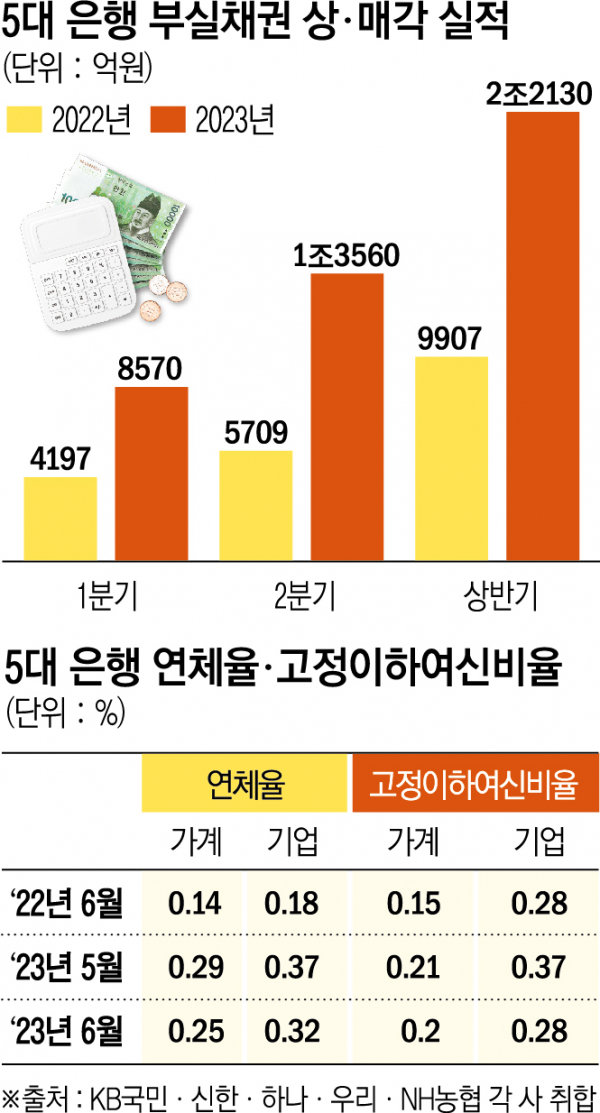

24일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협)은 올해 상반기 총 2조2130억 원 규모의 부실채권을 상각하거나 매각한 것으로 집계됐다. 2분기에 상ㆍ매각한 금액만 1조3500억 원을 넘는다.

은행은 통상 3개월 이상 원금이나 이자가 연체된 대출채권을 부실 채권으로 분류한다. 회수 가능성이 현저히 낮다고 판단되면 ‘떼인 돈’으로 판단해 장부에서 지워버리는 상각을 하거나 자산유동화전문회사 등에 매각하는 방법 등으로 처리해 연체율을 관리한다.

올해 상반기 5대 은행의 부실채권 상ㆍ매각 규모는 지난해 상반기(9907억 원)의 2.23배에 달한다. 또한, 지난해 연간 규모(2조2713억 원)와 비슷한 수준이다.

특히 2분기에 눈에 띄게 규모가 늘었다. 1분기 8570억 원에서 2분기 1조3560억 원으로, 58.2% 증가했다. 지난해 2분기에 직전 분기 대비 36% 늘어난 것과 비교하면 증가 폭이 커졌다. 올해 은행들이 건전성 지표 관리에 더 공격적으로 나선 결과로 분석된다.

한 시중은행 관계자는 "지난해에는 반기마다 매각했으나 연체가 증가하면서 올해는 분기마다 파는 중"이라고 했다. 해당 은행은 올해 6월 말까지 상ㆍ매각한 부실채권 규모가 3248억 원으로, 지난 1년간 상·매각한 부실채권 총규모(5031억 원)의 64.6%에 달했다.

은행이 부실채권을 상각하거나 매각하면, 해당 채권은 대차대조표상 보유 ‘자산’에서 제외되면서 연체율이나 고정이하여신(NPL)비율이 낮아진다.

상반기 주요 은행들이 부실채권을 대거 상ㆍ매각하면서 연체율과 NPL 비율이 떨어졌다. 5대 은행의 6월 말 기준 단순 평균 대출 연체율은 0.29%로 집계됐다. 지난달 0.33%보다 0.04%포인트(p) 낮아졌다. NPL 비율도 같은 기간 0.30%에서 0.25%로 0.05%p 하락했다.

다만, 지난해와 비교하면 5대 은행의 건전성 지표는 좋지 않다. 지난해 6월 말 기준 연체율은 0.17%로 올해 6월 말보다 0.12%p 낮았다. NPL 비율 역시 지난해 6월 말에는 0.22%였지만 올해 6월 말 0.03%p 올랐다.

은행권에서는 하반기 건전성 지표가 악화할 것이라는 시각이 우세하다. 한계기업 비중이 늘고, 코로나19 금융지원이 종료되면서 영세한 자영업자, 중소기업 등의 연체율이 높아질 가능성이 크다는 것이다.

김문태 하나금융경영연구소 연구위원은 “팬데믹에 따른 불황, 경쟁 심화, 산업 트렌드 전환 등으로 한계기업 비중이 지속적으로 증가해 왔다”며 “글로벌 경기 침체, 엔데믹에 따른 코로나19 정책 지원 축소 등으로 인한 한계기업의 리스크 현실화가 우려된다”고 평가했다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)