회당 발사 비용 대폭 낮춰 가격 경쟁력 확보

로켓 부스터 재사용 횟수 역대 최다인 19회 기록

한국·유럽·사우디·인니 등 세계 각국 수요↑

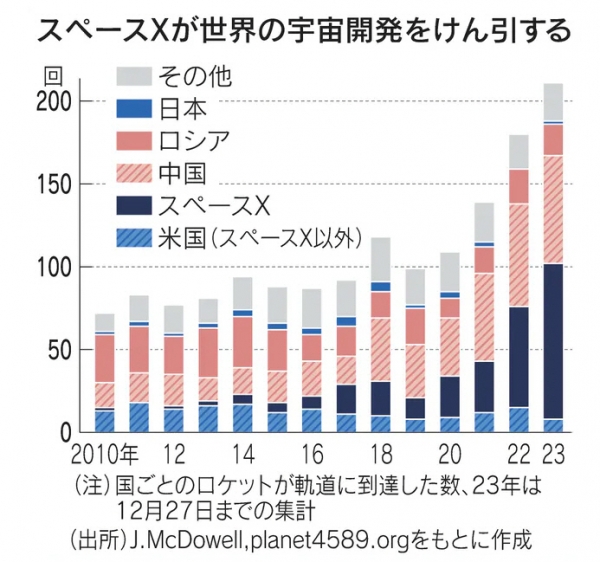

지난해는 우주 개발 인프라로서 스페이스X의 존재감이 한층 두드러진 해였다. 최근 일본 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 지난해 스페이스X의 로켓 발사 횟수는 총 96회를 기록했다. 이는 전년의 61회에서 약 60% 늘어난 것이다.

스페이스X는 미국 전체 발사(104회)의 90% 이상을 차지했다. 미국의 로켓 발사를 전담하고 있다고 봐도 무방한 것이다. 세계 점유율은 전년의 34%에서 45%로 확대됐다.

스페이스X의 주도로 세계 전체 발사 횟수는 처음으로 200회를 넘어섰다. 이는 미국과 소련의 우주개발 경쟁이 치열했던 1960~1970년대 기록을 크게 웃도는 수치다. 당시 1년 평균 발사 횟수는 100~120회였다.

회당 발사 비용도 기존 약 7040만 달러(약 919억 원)에서 4575만 달러로 대폭 낮춰 가격 경쟁력을 확보했다. 로켓이 일회용이라는 기존의 상식을 깨고 로켓 부스터의 재사용 횟수도 역대 최다인 19회를 기록했다.

우크라이나 전쟁도 스페이스X의 존재감을 키우는 데 한몫했다. 유럽과 러시아의 사이가 틀어지면서 스페이스X가 러시아 우주기업의 빈자리를 꿰찬 것이다. 당초 러시아의 ‘소유스’ 로켓을 사용할 예정이었던 유럽우주국(ESA)과 영국은 스페이스X를 통해 우주망원경과 통신위성을 각각 쏘아 올렸다.

세계 각국이 스페이스X에 의존할 수밖에 없는 이유는 다른 기업들의 로켓 개발이 늦어지고 있기 때문이다. 아마존 창업자 제프 베이조스가 이끄는 우주 탐사기업 ‘블루오리진’과 프랑스의 ‘아리안스페이스’, 록히드 마틴과 보잉의 합작사인 ‘유나이티드론치얼라이언스(ULA)’ 모두 아직 개발 단계에 머물러 있다. 이들 기업은 올해 첫 발사를 앞두고 있다.

스즈키 가즈토 도쿄대 교수는 “자체 위성을 대량으로 발사하는 스페이스X가 부상하면서 횟수만으로는 우주 기술 개발의 실력을 가늠하기 어려워졌다”며 각 기업의 장점을 살릴 수 있는 전략이 필요하다고 강조했다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)