방송 아닌 '통신매체' 분류…규제 사각지대

플랫폼 기업 가짜뉴스 방지 의무 강화를

유튜브가 한국 정치·사회·문화 전반에 미치는 영향력은 갈수록 커지고 있다.

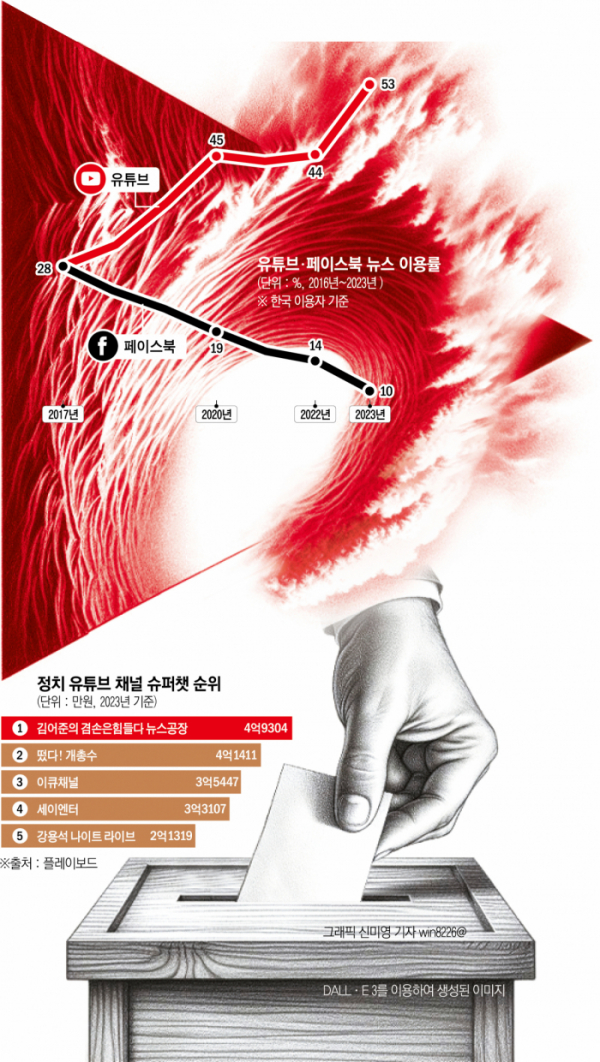

최근 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일 인덱스에 따르면 유튜브의 지난해 12월 월간 활성 이용자 수(MAU)는 4565만 명을 기록해 ‘국민 앱’으로 통하는 카카오톡(4554만 명)을 제치고 1위에 오른 후 2월까지 3개월 연속 국내 모바일 플랫폼 사용량 1위를 유지하고 있다. 특히 한국언론진흥재단의 ‘디지털뉴스리포트 2023 한국’에 따르면 한국인의 53%가 유튜브를 통해 뉴스를 보는 것으로 나타났다. 이는 전년 대비 9%포인트(p) 증가한 것으로 다른 국가들에 비해서도 월등히 높은 것으로 조사됐다.

영향력이 커질수록 부작용을 우려하는 목소리도 커지고 있다. 유튜브는 플랫폼 형식적 측면에서 ‘유사 저널리즘’ 형태를 띠고 있지만, 언론과 달리 유튜브는 게이트키핑 기능이 없다. 이 때문에 이용자가 가짜뉴스나 허위 정보에 반복적으로 노출된다는 지적이 끊임없이 제기됐다. 특히 오는 4월 총선을 앞두고 가짜뉴스 콘텐츠에 대한 대응 체계가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

학계에서는 미국 정치 사례를 들어 오래전부터 유튜브가 극단의 팬덤 정치를 부추기는 요인 중 하나로 지목해왔다. 하지만 현재로써는 가짜뉴스나 허위정보를 퍼뜨리는 유튜버를 제재할 실질적 수단은 없다.

해외 사업자인 유튜브는 한국 법만으로 처벌이 어려운 데다, 현행법상 유튜브 등 인터넷 개인방송은 ‘방송’이 아닌 ‘정보통신’ 콘텐츠로 분류되지 않기 때문에 가짜뉴스를 규제하는 언론중재법 개정안이나 방송법의 적용받지 않는다. 반면 네이버와 카카오는 플랫폼 사업자지만 언론중재법에 따른 역할을 수행한다.

이에 현재 딥페이크 영상 등 허위정보나 가짜뉴스 콘텐츠가 문제가 될 경우 민간 독립기구인 방송통신심의위원회(방심위)가 심의를 통해 유튜브 등 플랫폼 기업에 시정요구를 하고 있다. 그러나 일각에서는 정권이 바뀔 때마다 방심위 심의가 집권당의 방송장악 이슈로 비화할 수 있는 한계를 지적하는 목소리가 나온다.

또한, 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 기소하는 형태로 처벌할 수는 있지만, 판결을 받기까지 피해자의 시간적 비용적 부담이 큰 반면, 가해자가 받는 처벌은 크지 않다. 정보통신망법 제70조에 따르면 명예를 훼손할 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처한다. 하지만 실제는 법원 판결에서 대부분이 벌금형에 그치는 경우가 대부분이다.

이에 플랫폼 기업의 허위정보 확산 방지 의무를 강화하는 방향으로 구속력 있는 규제가 필요하다는 지적이 나온다. 플랫폼 기업뿐만 아니라 문제의 콘텐츠를 유포한 유튜버에도 책임을 물을 수 있도록 해야 한다는 목소리도 나온다.

신율 명지대 정치외교학과 교수는 “명예훼손으로 인한 처벌수위가 유튜버들의 금전적 이익을 넘어서야 허위정보 유포나 극단적 발언 등을 멈출 수 있는데, 현재로써는 이들이 받는 금전적 이익이 처벌보다 더 크기 때문에 컨트롤이 되지 못하고 있다”고 지적하면서 “일단 방송법으로 규제해야 한다고 보고 있다”고 말했다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)