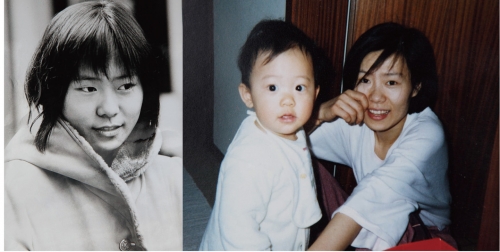

화장기 없는 얼굴. 보송보송 바람결에 흩날리는 머리칼. 한 떨기 수선화처럼 여리여리한 배우 예수정(芮秀貞·60). 수줍은 소녀 같았던 그녀와 대화를 할수록 소녀가 아닌 소년에 가깝다는 생각이 들었다. 가슴속에 석유통을 지니고 있다며 야무지게 쥐는 두 주먹. 연극을 이야기할 때 빛나는 눈동자. ‘5월은 역시 어린이달’이라며 개구지게 웃음 짓는 모습까지. 건강보조식품이 아니라 연극을 먹어야 건강해진다는 그녀. 그래서일까? 무대 위에서 더 건강하게 빛나는 배우 예수정을 만나봤다.

글 이지혜 기자 jyelee@etoday.co.kr

1979년 연극 <고독이란 이름의 여인>으로 데뷔, 그야말로 인생의 반 이상을 연기자로 살아온 예수정이다. 가슴을 파고드는 내면 연기로 보는 이의 심장까지 쿵쿵거리게 만드는 그녀가 요즘 가장 설레는 일은 무엇일까?

“나이가 들면서 실질적으로 인간관계에서 설레는 게 줄어서인지, 자연이 주는 설렘이 커요. 아침에 눈을 떴을 때 여명(黎明), 길을 나설 때 찬란한 햇빛, 이렇게 꽃이 핀다든지 나뭇가지가 새순 내느라고 그러는 것을 봐도 설레고요.”

조금은 의외의 답변이었다. 그래도 예수정 하면 ‘배우’라는 타이틀을 빼놓을 수 없는데, 작품 속 역할이 주는 설렘은 없는지 궁금했다.

“어떤 역할을 맡아서 설레는 것보다는 어떤 작품을 대할 때 설레는 마음이 커요. 내 심장을 가장 뛰게 했던 작품은 2012년과 작년에 했던 <과부들>이에요. 메시지가 강한 작품이죠. ‘구조가 왜 사람의 자유를 박탈하는가?’, ‘우리는 해방을 향하여 걸어나가야 한다.’ 등의 메시지는 평생 머릿속에만 있거든요. 실제로 내가 데모를 한 것도 아니고, 늘 삶의 과제처럼 남아 있는 거죠. 근데 작품에서는 액팅(acting)이 되어 있고 난 액팅 아웃(acting out) 하잖아요. 그런 작품을 만나면 피가 뜨거워지죠.”

어떤 역할을 연기한다는 것은 가슴속에 지니고 있던 무언가를 펼쳐낸다는 기분일까? 그녀는 그보다도 더 벅찬 감동으로 다가온다고 표현했다.

“펼쳐볼 수 있다는 말로는 모자라요. 그대로 행위하니까, 그때야말로 진짜 살아 있는 것을 느껴요. 평상시 제 삶은 고즈넉해서 뭔가 역동치는 것은 없거든요. 그런데 <과부들> 같은 작품을 만나면 굉장히 행동적으로 변하죠. 실제 삶 자체보다도 더 큰 의지를 갖고 한 발을 딱 내딛는 거예요. 언젠가 나도 내 삶에서 그 한 발을 분명히 내디딜 것을 희망하지만 될지는 모르겠어요. 그러나 작품에서 내가 맡은 역할은 그 한 발을 내딛거든요. 사고가 현현화되고, 나의 이상이 현상화되는 순간인 거죠. 그래서 공연을 하는 것 같아요. 물론 배우로서의 삶이 어렵지만, 실제 삶은 굉장히 생생하고 풍부해지죠. 우리 딸도 연극공부를 해서 지금은 연출가로 활동하고 있는데, 물론 고생할 게 눈에 선하죠. 하지만 내 경험을 통해서 분명히 아는 것이 있어요. 연극을 통해 인생을 배우고 삶이 풍부해질 것이란 거죠. 그래서 딸에게도 ‘훌륭한 길 택했다’고 얘기해줬어요.”

내겐 참 고마운 직업 ‘배우’

단순히 배우라는 직업을 가지고 있기 때문에 ‘연기한다’기보다는 한 인간이 거대한 사고를 이뤄내는 과정에 연기가 양질의 영양분을 더해주고 있는 듯했다. 그녀에게 배우라는 직업이 주는 의미가 남다를 것 같았다.

“배우라는 직업이 무척 고마워요. 내 인생의 근본적인 목적을 향하는 길에 현재 내 직업이 절대 흠이 되지 않는다고 생각하거든요. 온전히 만족하고 행복하죠. 직업과 내 인생은 서로 보탬이 돼요. 작품을 통해서 나 개인 예수정보다 더 나은 정신을 들여다보고, 그 정신을 들여다봄으로써 나의 삶이 더 좋아지는 것을 발견하죠. 사실 작품이 끝나면 배우는 다시 누추해지거든요. 그것을 인지하면서 덜 누추해지도록 노력하는 가운데, 다른 작품을 만나게 되고, 그 노력한 만큼이 분명히 작품에 입혀진다고 봐요. 그런 과정에서 작품을 보는 여유가 생기고 그만큼 인생을 사는 폭도 넓어지죠. 이렇게 서로 도와주고 있으니 얼마나 고맙습니까. 최고의 직업이죠.”

그녀의 이야기를 들을수록 배우라는 직업이 숙명과도 같다는 생각이 들었다. 그런 그녀가 이 숙명을 직감한 순간은 언제일까? 그 순간 역시 운명과도 같았다.

“대학교를 (고려대) 독문학과를 나왔는데, 그때 독일 극작가 베르톨트 브레히트를 알게 됐어요. 브레히트의 ‘극장은 시민계몽의 공간이다’라는 말을 알고서는 ‘아, 내 평생 여기(극장)에서 산다는 것은 정말 멋진 일이다’라고 강하게 느꼈죠. 그 이후로 연극반에 들어갔고 엄마(배우 故 정애란) 몰래 연기를 시작했어요. 내가 고생할까 봐 연기하는 걸 반대했던 엄마의 마음도 이해했지만, 저 나름의 신념은 있었던 것 같아요. 내가 배우라는 것이 굉장히 소망이 가득한 일이라는 것 말예요.”

부끄러운 첫사랑의 추억처럼 살아 숨 쉬는 ‘열정’

처음 배우를 꿈꿨던 그때의 열정이 여전히 그녀의 마음속에 남아 있는 듯했다. 연기 인생 37년, 그때 가슴을 울렸던 그 결심이 현재는 어떻게 발현되고 있는지 물었다.

“그 생각을 남 앞에서 이야기할 만큼 내 삶 자체가 계몽적이거나 혁명적이지는 못했어요. 때문에 입으로 말할 순 없지만 부끄러운 첫사랑의 추억처럼 가슴속에서 없어지지는 않죠.”

그동안 쌓아온 연기 내공이 있는데 나름의 사명감이나 소명의식은 분명할 것 같았다. 그런 기자의 이야기를 듣자 그녀는 ‘내공’이나 ‘연륜’이라는 단어를 들으면 부끄럽기만 하다고 손사래를 쳤다.

“그런 것까지는 없고요. 소신이라면, 내 사고가 계속 앞을 향해 걸어나가고 있는 한 이 직업을 계속할 수 있다는 생각이 들어요. 근데 나도 모르죠. 어느 순간 나 스스로 느낄 때 내 사고가 앞으로 걸어나가고 있지 않다고 느끼면 빨리 떠나야죠. 무대나 필름에 폐를 끼치면 안 되니까요. 그때는 무슨 사명감이나 소명의식 때문에 질질 붙들고 있지 말고 떠나야죠. 떠나고 싶지 않으면 앞으로 걸어나가야겠지만.(웃음)”

그녀의 말처럼 정년이 없는 배우로 살아가다 보면 쌓여가는 경력만큼 부담되는 부분도 있을 것이다. 하지만 그녀는 그런 부담을 설렘이라 표현하고 있었다.

“이제는 어떤 작품이 나에게 왔을 때 내가 나이든 사람으로서의 그 특성을 얼마만큼 표현해낼 수 있을까라는 생각이 들어요. 겉으로 찌글찌글한 모습만이 나이든 사람은 아니거든요. 나 역시 뭔지는 모르겠으나 이만큼(60년)을 살아왔다면 중간에 실수도 있었겠지만, 단 1초라도 은총을 받아 한 발자국이라도 걸어나갔다면 그 흔적들이 어떤 작품을 만났을 때 여태 먹은 끼니만큼의 밥값은 해야지 될 텐데, 그게 어떻게 묻어져 나올까? 나도 궁금해요. 그래서 ‘어떤 역할을 하고 싶다’는 없어요. 어떤 역할이든 좋아요. 거기에 내 끼니가 어떻게 나올지 나도 궁금하고 설레거든요.”

어떤 역할이든 좋다고 말한 그녀. 요즘 떠오르는 중년의 로맨스, 특히 젊은 남자배우와 중년 여배우의 로맨스를 다룬 작품도 적지 않다. 유독 멜로물과는 거리가 먼 배우 예수정. 혹시 그녀도 그런 로맨스를 꿈꿔본 적은 없을까?

“저는 뭐랄까. 사람이 참 건조해서. 아마 제가 만에 하나 그런 역할을 맡게 된다면, 그리고 그 역할이 제 피를 끓게 한다면 조금 또 다른 시각을 볼 것 같아요. 인생의 경험이 많아진 만큼 역으로 젊었을 때 청춘의 삶 속에 있었던 보석 같은 정서가 흐려졌을 수가 있죠. 어떤 젊은이를 만났을 때 남성이라서 끌리는 로맨스가 아니라, 그 젊은이를 통해서 다시 내 안에 생성되는 조금은 잊고 지냈던 그런 것들이 소생되면서 꽃처럼 피어나는 그런 거라 할까? 아, 소통하는 것. 그 노인 안에도 있는 젊음의 생기, 그 외부의 매개체와 함께 소통할 수 있다는 것 말이죠. 그런 쪽으로 해석할 수 있을 것 같아요.”

작품이 아닌 실제 그녀가 젊은이들과 소통하는 방법은 남달랐다. 아니, 오히려 방법이 없는 것이 방법이라고 할 수도 있겠다.

“특별한 방법은 없어요. 그냥 친구처럼 지내요. 그게 아마 동지의식이 있어서인가 봐요. 같은 작품을 하다 보면 동료애로 만나게 되죠. 제자들이 스승의 날 이야기를 꺼내면 ‘야야, 친구의 날은 없니? 하긴 에브리데이 친구의 날이니 친구의 날은 없나 보다.’고 말하기도 해요. 저는 아마 ‘공연’이라는 분명한 매개체가 있어서 가능할지도 모르겠어요. 무대 앞에서는 다 같은 배우니까요.”

조금 전 이야기와는 다른 면모였다. 자신을 건조한 사람이라고 표현했는데, 이런 이야기를 들으면 참 친근한 사람이니 말이다. 그녀는 왜 자신을 건조하다고 생각할까?

“옛날에 어떤 분이 날 표현하기를 ‘습기 없는 나무’ 같대요. 어? 이 사람 나를 참 잘 본 것 같다는 느낌이 들었어요. 사람이 좀 촉촉한 느낌이 나야 로맨틱하고 그런데, 그걸 아마 무의식적으로 차단하고 사는지 몰라요. 스스로 습관들인 자신의 삶이 건조한 쪽으로 가는 게 아닌가 싶어요. 말하다 보니 그게 나만의 (실수하지 않으려는) 방어책이었는지도 모르겠어요.”

‘연극’을 먹어 건강하고, ‘연기’를 해서 행복한 그녀

그녀는 배우로 살아가며, 연극을 하는 것이 곧 삶의 행복이자 건강의 비결이라 말했다. 하고 싶은 일을 할 때, 건강한 에너지가 샘솟는 법. 그녀가 하고 싶은 역할은 무엇인지 물었다.

“하고 싶은 역할이요? 다 해봤어요. 대학 때부터 굉장히 하고 싶었던 <밤으로의 긴 여로>라는 작품이 있었어요. 한 여성이 굉장히 육체적으로는 쇠퇴해지고, 정신적으로도 젊었을 때 순수성을 잃고 거기다 마약까지 하게 되죠. 그 여인은 자기가 본의 아니게 영혼, 정신, 육체가 다 망가진 삶 속에서도 순수함에 대한 동경을 놓지 않아요. 정말 감사하게도 그 역할을 두 번이나 할 수 있었어요.”

예수정의 데뷔작 <고독이라는 이름의 여인>의 연출을 맡았던 한태숙 감독은 당시 ‘예수정은 속에 불덩이가 있는 여자’라고 표현했다. 지금도 그 불덩이는 활활 타오를 준비가 되어 있는가?

“이제는 준비할 것도 없어요. 늘 내 속에 있으니까요. 없어지지 않아요. 넘칠 듯한 석유통을 품고 있거든요. 불은 언제나 붙어요. 오히려 그게 내 인생의 커다란 함정이랄까? 그래서 항상 조심하고, 나를 건조하게 만드는지도 몰라요. 삶 속에서 그게 확 타버리고 난 다음에는 어떠한 고통으로 다시 그 열량을 채워가야겠죠. 배우는 숙명적으로 ‘고통은 성숙의 미로’라는 말처럼 그 고통에서 벗어나 한 송이 꽃을 피워내야 해요. 그 고통을 지나 아름다운 꽃을 피웠을 땐 ‘아, 이 고통이 결국 내 삶을 꽃을 피우는 대미지였구나’라는 것을 깨닫곤 하죠. 또 한 가지, 나는 연극을 먹고 건강해지는 사람이거든요. 연극이 날 건강하게 하고, 내 삶의 활력을 가져다주죠. 누구든 매 순간 충실하면 그만큼 행복해질 수 있어요. 저는 연기가 생활이니까, 그걸 날마다 충만히 하는 가운데 늘 무언가가 채워지는 거죠. 그게 제겐 힘이 되고 행복인 셈이에요.”

예수정(芮秀貞)

1979년 연극 ‘고독이라는 이름의 여인’으로 데뷔, 1980년 고려대 독어독문학과 대학원 문학석사, 1984년 독일 뮌헨 루드비히 막시밀리안 대학 연극학석사, 2004년 제5회 김동훈연극상, 2005년 제26회 서울 연극제 여자 연기상, 제10회 히서 연극인상, 제41회 동아연극상 연기상, 2006년 제1회 한국 여자 연극인상 등 수상. 연극 ‘밤으로의 긴 여로’, ‘19그리고 80’, ‘고곤의 선물’, ‘벚꽃 동산’, ‘허난설헌’, ‘바다와 양산’, ‘그린 벤치’, ‘손님’, ‘늙은 부부 이야기’ 등 주연.

![[컬처콕 플러스] '아파트' 대박난 로제, 제니·로사와 다른 점은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099568.jpg)