'꽃뜰 백수 축하' 30일까지 예술의전당서 ‘100세 특별전’… 미공개작 70점·서예인 축필 30점 등 전시

지난해 3월 서울 평창동 가나아트센터에서는 서양화가 김병기(金秉麒)의 ‘백세청풍(百世淸風):바람이 일어나다’ 전시회가 열렸다. 1916년생 이중섭(李仲燮)과 동갑인 김 화백은 이미 우리 나이로 101세였지만, 여전히 붓을 잡는 현역이다. ‘그늘의 노인’이라는 유화로 1958년 제9회 국전에서 대통령상을 받은 서양화가 장리석(張利錫)도 1916년생. 눈과 귀가 어둡고 대화가 어렵지만 2년 전까지도 그림을 그렸다.

경북 포항시 구룡포의 사진작가 서상호 씨는 1919년생. 100세를 바라보는 지금도 고향 구룡포의 모습을 작품으로 기록하고 있다. (사)한국사진작가협회의 자문위원이었던 강신율(姜信律) 씨는 94세이던 2007년 9월 마산문학관에서 특별기획전을 연 바 있다. 1913년생인 그는 2009년에 100세를 채우지 못하고 타계했지만 생의 마지막까지 좋은 작품을 남기기 위해 진력했다.

백세시대다. 하지만 의미 없는 장수는 축복이 아니라 재앙이다. 그런데 예술가들은 어떻게 해서 이렇게 장수하는 것일까. 작품 창조의 열정과 몰입의 희열 덕분인가. 그런 생각을 하게 만드는 상수(上壽)의 예술가 한 분이 지난주 특별전을 시작했다.

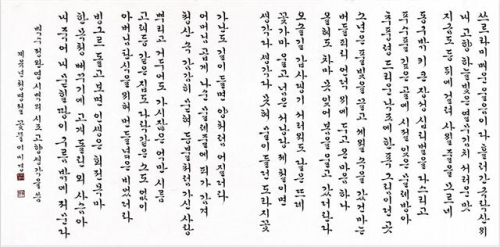

19일 예술의전당 서예박물관에서 개막한 ‘꽃뜰 이미경 100세 특별전’의 주제는 ‘뜨락에 매화 백 송이 피었구나’. 한글서예에 평생을 바친 이미경(李美卿) 선생의 미공개작 70점과 서예인들의 축필 30점 등 100점을 30일까지 전시하는 큰 행사다. 21일엔 ‘꽃뜰 이미경의 삶과 예술’을 주제로 학술강연회도 열렸다.

1918년생인 꽃뜰은 1939년 이화여전 음악과를 졸업한 뒤 음악교사로 10년간 근무하다가 1950년대부터 장서각 낙선재 등의 조선시대 자료를 임서하며 궁체(宮體)를 익혔다. 1954~63년 이화여중고 서예 강사로 학생들을 가르치기 시작해 1970~75년 YWCA 서예강사로 활동했다. 1971년부터는 네 살 위인 언니 갈물 이철경(李哲卿1914~1989)에 이어 갈물한글서회(1958년 창립) 회원들을 지도했다. 그렇게 오래 붓을 잡았는데도 1980년, 62세가 됐을 때 ‘마음의 태양’이라는 작품을 쓰면서 비로소 “나만의 글씨가 보이기 시작했다”고 말했다 한다. 그는 이화여전 시절 영국인 교사로부터 배운 피아노의 운지법(運指法)을 한글서예에 활용했다.

홍윤표(洪允杓) 전 연세대 국문과 교수는 21일 강연에서 꽃뜰에 대해 “한글 궁체의 완성자, 한자서예로부터 한글서예를 독립시킨 분, 한글이 소리글자임을 잘 인식해 ‘보는 서예’를 ‘보고 듣는 서예’로 발전시킨 서예가, 말하는 듯 한글을 쓴 분”이라고 평가했다. 꽃뜰의 한글궁체는 (사)세종대왕기념사업회에 의해 한국의 5대 대표 서체로 선정돼 서예 폰트로도 활용되고 있다. 5대 한글 서예가는 판본체의 서희환(徐喜煥)과 김충현(金忠顯), 일반체의 김기승(金基昇), 궁체정자체의 이철경, 궁체흘림체의 이미경 등이다.

그가 한글서예에 눈을 뜨고, 나중엔 시조도 짓게 된 것은 아버지 야자(也自) 이만규(李萬珪1889~1978) 덕분이었다. 의사이며 한글학자였던 그는 1942년 10월 일제에 의해 조선어학회 사건으로 검거됐던 33인 중 한 사람으로, 1948년 자녀 중 일부를 데리고 북에 가서 한글학자로 활동했다. 그의 6남매 가운데 갈물과, 갈물의 쌍둥이이자 북한에서 정상급 한글서예가로 활약한 봄뫼 이각경(李珏卿사망년도 불명)까지 남북 ‘삼경(三卿)’ 자매가 고루 한글서예 발전에 큰 기여를 했다. 특히 꽃뜰은 창작에만 집중하지 않고 후학 양성에도 많은 힘을 기울여 오늘날 한글서예를 하는 사람 대부분이 ‘이미경 한글서예’를 교본으로 공부하고 있다. 제자의 제자의 제자까지 있다.

꽃뜰의 집 인근에 반세기 이상 살아오면서 예술적 교감을 해온 김광규(金光圭) 시인은 개막식에서 이런 축시를 낭송했다. “뒷동산 솔벌터 소나무 숲에/곧게 자란 나무들 별로 없어도/늘 푸른 바늘잎 그대로 있네//그 자리에 뿌리박고 몇 백 년/구불구불 자라 올라간/고은산 골짜기 조선 소나무/아름다운 동양화폭에 자리 잡았네//병풍 같은 바람막이 숲 아래/홍제내 둘째 길 골목 안쪽에/오래된 한옥 기와집 한 채//묵향 풍기는 마당 가득히/철따라 피어나 손짓하는/매화 산수유 영산홍 함박꽃 옥잠화/송이송이 한글 붓글씨/꽃 같은 한 획 들숨이 되고/잎 같은 한 글자 날숨이 되어/우리의 서화예술 열매 맺었네//현묘한 그 필치 한 세기 동안/북한산 넘고 한강을 건너/온 나라 온 세계로 널리 퍼졌네//이미경 궁체서예 눈부시지 않은가//오늘은 꽃뜰 백수 축하하는 날.”

그러나 정작 주인공은 워낙 고령이어서 행사장에 나오지 않았다. 예술의전당과 함께 이번 전시를 주최한 (사)갈물한글서회의 박정숙(朴貞淑) 회장은 꽃뜰의 제자의 제자, 그러니까 손제자(孫弟子)다. 도록 제작을 상의하기 위해 찾아뵈었을 때 꽃뜰 선생은 더 좋은 작품을 많이 모으지 못한 것에 아쉬움을 표하면서도 손녀 같은 제자의 등을 두드리며 “애썼다. 고맙다”고 말했다 한다. 실제로 작가가 가장 아끼는 병풍 ‘성산별곡’은 소장자와 협의가 잘 안 돼 전시할 수 없었다.

박 회장은 개막 인사말을 통해 “붓을 잡고 삶을 가다듬는 사람은 오래 산다고 하지만 100세를 사신 분은 드물다”며 내면적 강인함을 갖추고 늘 자신을 낮추면서 욕심 없는 삶, 베푸는 삶을 살아온 덕분일 것이라고 말했다. 라이너 마리아 릴케는 ‘말테의 수기’에서 “사람은 일생을 두고 가능하면 아주 오래오래 살아서 우선 꿀벌처럼 꿀과 의미를 모아들여야 할 것이다. 그래서 최후에 가서는 아마 10행쯤 되는 좋은 시를 쓸 수가 있을는지 모르겠다. 시는 감정이 아니라 사실은 경험인 것이다”라고 말했다. 시든 글씨든 그런 점은 다 같지 않을까.

꽃뜰은 서법의 길에 관한 시조도 짓고 썼다. “멀고먼 서법의 길/가도가도 끝없어라/지름길 따로 없어/한 골로만 모는 채찍/외로운 발자국마다/내 모습이 찍힌다.”

그의 서업(書業) 외길에 대해 서예가 하석(何石) 박원규(朴元圭)씨는 ‘붓 잡아 70여 년 지난 자취 깨끔한 꽃/씨 뿌려 가꾼 뜰 사철이 늘 봄일세’라는 한글을 넣어 한문 축하작품을 제작했다. 깨끔하다는 꽃뜰의 작품에 나오는 우리말로, 깨끗하고 아담하다는 뜻이다.

개막행사에는 꽃뜰의 선친과 함께 조선어학회사건으로 검거됐던 한글학자 외솔 최현배(崔鉉培1894~1970)의 손자 최홍식 (사)세종대왕기념사업회 회장, 김철민 국립한글박물관장, 축하의 휘호를 해준 서예가 등 한결같이 한길을 걷는 인사들이 참석했다. 꽃뜰은 직접 보지 못했지만 그의 예술과 정신, 그가 씨 뿌려 가꾼 뜰에 가득 핀 꽃을 보았으니 이것이 바로 그 사람을 만나고 본 게 아니겠는가.

70대 들어 시작한 시조 짓기… 애틋한 가족사 오롯이 담아

꽃뜰은 70대에 접어들어 백수(白水) 정완영(鄭椀永1919~2016)에게서 시조 짓기를 배워 시조집 ‘붓 끝에 가락 실어’(1997년)를 펴낸 바 있다. 이번 전시에는 올해 초 새로 지어 연필로 적은 시조 한 수도 선보였다.

꽃뜰의 시조에는 가족사가 오롯이 배어 있다. ‘아버님’이라는 시조에는 이렇게 썼다. ‘빼앗긴 서룬 땅은 말도 글도 잃었어라/궁녀들 비단글씨 숨은 숨결 찾아내어/딸사랑 궁체를 가르쳐 겨레사랑 이었네.’

남편과의 사랑이 드러나는 ‘노부부’라는 시조는 ‘할머니 묻는 말을 할아버지 되묻는다/팔십객 남은 귀야 성키 어이 바라리만/저녁놀 아득한 하늘에 눈빛 서로 물든다’고 돼 있다.

꽃뜰은 시집가서 5남매의 맏며느리로 시할머니 시어머니를 모시고 살았다. 조선시대 정부인(貞夫人)이었던 시할머니는 아주 엄한 분이었다고 한다. 솥에 물을 알맞게 붓지 않았다는 꾸지람에 밥을 세 번이나 지은 적도 있었지만 늘 존경하며 잘 모셨다. 시어머니는 꽃뜰의 제자들 앞에서 며느리를 ‘우리 선생님’이라고 불렀다. 그 시어머니는 87세 때인 1983년 며느리에게 ‘덕담’이라는 시를 지어 주었다. 끝부분은 이렇다. ‘타고난 명필글씨/일월같이 밝은 글씨/보는 사람 황홀하고/소문 듣고 오는 손님/곳곳마다 이름나고/이름도 널리 났네/좋기도 좋을시고/말 몇 마디 적었노라.’

정말 대단한 집안이다. 시할머니 시어머니를 극진히 모시는 몸가짐 마음가짐으로 가정을 잘 이끌었으니 꽃뜰이 언니 갈물(1969년)에 이어 1980년 사임당상을 받은 것도 당연한 일이다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)