전문가 “노사 함께 힘 모아야 할 때”

우리나라 근로시간은 1953년 근로기준법 제정 이후 주 48시간, 주당 최대는 60시간이었다. 1989년 근로기준법이 개정되면서 주 44시간, 주당 최대 근로시간은 64시간으로 조정됐다. 2004년부터는 주 5일 근무제를 단계적으로 시행하면서 주 40시간 근무제를 시행했다. 다만 주당 12시간의 연장근로가 가능하고 휴일은 근로일에서 제외해 사실상 최대 허용 노동시간은 1주일 기준 68시간까지 늘어나게 된다.

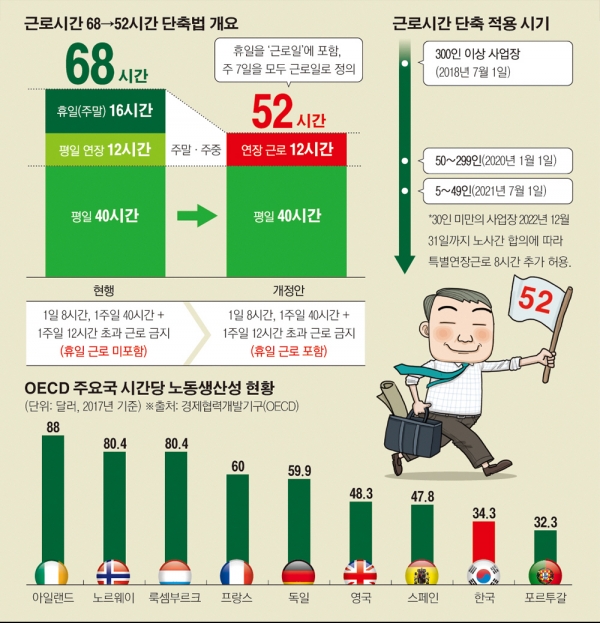

2013년부터 주당 최대 근로시간을 기존의 68시간에서 52시간으로 축소하는 개정안이 논의되기 시작해, 2018년 2월 주당 최대 52시간으로 단축하는 개정안이 통과됐다. ‘1주일이란 휴일을 포함한 7일’이라고 정확하게 명시한 것이다.

이달부터 주 52시간제가 시행됐다. 개정 근로기준법에 따라 300인 이상 기업과 공공기관의 근로자는 휴일을 포함한 1주 근로시간으로 52시간을 넘겨서는 안 된다. 50~300인 사업장은 2020년 1월부터, 5~50인 사업장은 2021년 7월부터 적용된다. 장시간 노동의 관행에서 벗어나 ‘저녁이 있는 삶’을 향한 첫걸음이 시작된 것이다.

정부는 노동시간을 줄여 저녁이 있는 삶을 가능하게 만들고, 줄인 노동시간만큼 새로운 일자리를 만드는 등 두 마리 토끼를 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

문재인 대통령은 3월 수석보좌관회의에서 “이번 노동시간 단축이 일자리 창출과 일과 생활의 균형, 일과 가정의 양립을 이룰 수 있는 중요한 기회”라고 강조했다.

◇노동생산성 OECD 22개국 중 17위 = 우리나라는 세계 10위권 경제규모라는 위상이 무색할 만큼 시간당 노동생산성이 다른 선진국에 비해 크게 낮은 편이다.

경제협력개발기구(OECD)에 따르면 한국 노동자의 1인당 연평균 노동시간은 2016년 기준 2069시간이다. OECD 국가 중 멕시코와 함께 최장 노동시간을 기록하고 있다. OECD 평균인 1764시간보다 305시간 많다.

그런데 지난해 발표된 시간당 노동생산성 통계를 보면 한국은 22개국 중 17위다.

우리보다 시간당 노동생산성이 낮은 국가는 포르투갈(32.3달러), 헝가리(32.1달러), 에스토니아(30.9달러), 그리스(30.8달러), 라트비아(28달러) 등 5개국이 전부다. 특히 한국의 시간당 노동생산성은 1위 아일랜드(88달러)의 38%에 불과하고, 우리와 GDP 규모가 비슷한 스페인(47.8달러)에 비해서도 13달러 이상 낮다. OECD 전체 회원국 평균은 2016년 기준으로 47.1달러였다.

최근 한국개발연구원(KDI)이 발표한 ‘근로시간 단축이 노동생산성에 미치는 영향’에 따르면 노동시간이 줄어들면서 근로자 10인 이상 제조업체(1만1692개)의 노동생산성은 연평균 1.5% 증가했다.

◇조직 특성 따라 비효율적인 부분 줄여 나가는 노사 협조 필요 = 전문가들은 노동생산성을 얼마나 끌어올리느냐가 제도 안착의 관건이라고 입을 모은다.

노동시간을 줄이고 생산성을 올리는 방향으로의 전환은 대기업들이 빠른 편이다.

삼성전자는 이달부터 개발·사무직 직원을 대상으로 주 단위 ‘자율출퇴근제’를 월 단위로 확대한 ‘선택적 근로시간제’와 직원에게 근무에 대한 재량을 부여하는 ‘재량근로제’를 도입했다. 현대차는 근무시간 측정 및 자율관리 시스템을 실시 중이다. LG전자도 올해 3월부터 사무직은 주 40시간, 기능직은 주 52시간 근무제를 시범 운영하고 자체적으로 대비해왔다. 이마트는 올해 초부터 임금 하락 없는 노동시간 단축을 시행 중이다.

전문가들은 주 52시간제가 안정적으로 정착되기 위해선 노사 양쪽의 협조가 절실하다고 주장했다.

김승택 한국노동연구원 선임연구위원은 “물리적으로 24시간 돌아가야 하는 일은 반드시 인력 충원이 필요하지만 조직의 특성에 따라 생산성을 올리는 방법을 찾아야 한다”며 “노동생산성을 높이되 노동자의 임금이 유지되도록 노사 간에 타협점을 찾아야 한다”고 말했다.

노동자와 사용자가 상호 투쟁적이고 소모적인 관계를 끊어내고 생산성 향상을 위해 힘을 모아야 할 때인 것이다.

이병훈 중앙대 사회학과 교수도 “비효율적인 부분을 줄여 노동생산성을 높여야 사용자는 생산 물량을 맞출 수 있고 노동자의 임금 보존이 가능하다”며 “작업 여건이나 시설 투자를 확대하거나 노동자들이 집중해서 일할 수 있는 노동 관행이 만들어질 필요가 있다”고 강조했다.

![[찐코노미] ‘D-1’ 美 대선, 초박빙…글로벌 금융시장도 긴장](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2097489.jpg)