금융당국 차원에 추진하고 있는 아시아 펀드 패스포트(ARFP)에 대해 업계의 우려가 나오고 있다. 실효성에 대한 근본적인 의구심은 물론 오히려 섣부른 국내 펀드 시장 개방으로 업계의 성장을 위축시킬 수 있다는 지적까지 나오고 있다.

금융위원회와 금융감독원, 금융투자협회는 10일 오전 ‘2019 아시아 펀드 패스포트 콘퍼런스를 주최했다. 김용범 금융위원회 부위원장은 이날 개회사에서 “아시아 펀드 패스포트가 큰 도전과 변화를 가져오고, 성장에 중요한 역할을 할 것”이라면서 “업계에서는 패스포트 제도를 활용해 아시아 회원국에 적극적으로 진출하고, 해외 자산에 대한 운용 노하우를 축적하는 등 부단한 노력을 기울여 달라”고 말했다.

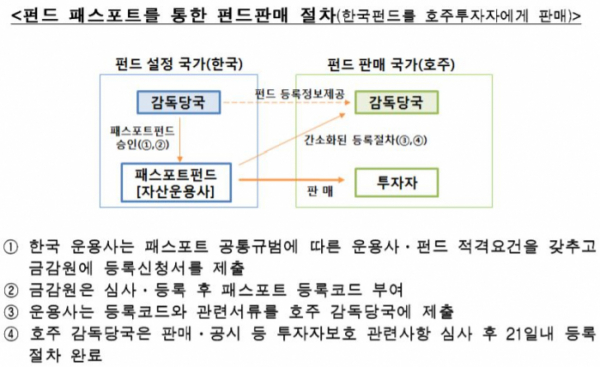

아시아 펀드 패스포트는 펀드가 일종의 ‘여권(Passport)’을 가진 것처럼, ‘패스포트 펀드’로 등록된 국내 공모펀드는 다른 회원국에서 쉽게 판매할 수 있도록 하는 제도다. 지난 2016년 4월 우리나라를 포함해 일본, 호주, 뉴질랜드, 태국 등 아시아 5개국이 아시아펀드 패스포트 양해각서(MOC)를 체결했다.

금융 당국이 해당 제도에 거는 기대는 크다. 국내 투자자는 투자 목적에 맞는 다양한 해외 펀드를 고를 수 있는 선택의 폭이 넓어지고, 운용사는 해외 판매 채널 확대에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있다.

하지만 해당 제도는 사실상 ’개점휴업‘ 상태다. 일본과 호주, 태국은 올해 2월부터 펀드 교차판매를 시행했지만, 뉴질랜드와 우리나라의 경우는 아직 관련 법과 제도가 마련돼 있지 못한 상황이다. 특히 국내에서는 지난해 6월 아시아 펀드 패스포트 국내 시행을 위한 자본시장법 개정안이 국회에 제출됐지만 1년 가까이 계류 중이다.

더 큰 문제는 자산운용업계 반응이 미온적이라는 점이다. 업계에서는 자칫 ‘안방은 내주고 해외시장 경쟁에서 치이게 되는 꼴이 될 수 있다’고 지적한다. 한 대형 운용사 관계자는 “결국 운용사의 펀드 경쟁력이 문제인데, 최근 주목받는 인프라 등 대체투자 펀드는 호주 맥쿼리나 일본 노무라 같은 해외 운용사들이 이미 해외시장에서 입지가 두터워 그들의 펀드를 뛰어넘는 매력 있는 상품을 내놓는 게 쉽지 않다”면서 “국내 자산을 담는 펀드는 국내 운용사가 (해외사 보다) 더 경쟁력이 있을 수 있지만 시장은 작다”고 지적했다.

국내 공모펀드 시장 자체가 침체해 있는 상황에서 쟁쟁한 글로벌 운용사와 경쟁해야 하는 것도 국내 운용사로서는 부담이다. 금융감독원에 따르면 지난해 말 국내 전체 펀드설정 금액은 2014년 말(377조 원) 대비 174조 원 증가했는데, 이 중 92%의 증가분(160조 원)이 사모펀드로 흘러 들어갔고, 공모펀드에 유입된 자금은 6.9%(14조 원)에 그쳤다. 이에 전체 시장에서 차지하는 사모펀드와 공모펀드 비중은 2014년 말 4대 6에서, 지난해 말 6대 4로 역전됐다.

해당 제도가 제대로 자리잡힌 회원국이 없는 데다, 운용사들의 이해도가 낮은 것도 문제다. 이 때문에 업계의 혼란만 부추긴다는 지적도 나온다. 이날 콘퍼런스에 참석한 한 운용사 임원은 “회원국마다 금융 당국에 판매 등록하는 절차나 펀드의 판매 채널 확보를 위한 절차가 다 달라서 이해하기 힘들다”면서 “아직 우리나라는 관련 법안이 국회 통과도 못 했고, 패스포트 제도가 지향하는 (펀드 등록의) 편의성을 갖추려면 시간이 한참 걸릴 것같아 보인다”고 말했다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)