시중은행들이 연말을 앞두고 명예퇴직 신청을 받고 있다. 이는 은행업 전반이 디지털로 전환되면서 각 지점 통폐합에 따른 구조조정이 필요해서다.

증권업계 역시 디지털화에 따른 지점 통폐합에 나서고 있다. 하지만 증권업계에서는 ‘명퇴’라는 단어가 낯설다. 꾸준히 비정규직 비율을 높이면서 고용을 유연화한 영향이다. 증권업계의 ‘비정규직’ 비율은 매년 높아지는 추세다.

특히 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 ‘비대면 서비스’ 부문이 크게 성장했다. 10년 전 고객들은 주식 거래를 위해 지점 프라이빗뱅커(PB)와 전화를 하거나, 방문을 통해 주식을 매매했다면 요즘 고객들은 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 이용해 주식을 거래하는 게 대부분이다. 증권사가 오프라인 지점보다 온라인 서비스 강화에 주력해오고 있는 이유다.

이 같은 상황 속에서 증권업계는 은행과는 달리 ‘명예퇴직’에 관한 이야기가 없다. 증권업계의 비정규직 비율이 은행과 비교해서 압도적으로 많기 때문이다. 또 증권사 직원들은 개인 자문사를 차리거나 운용사로 자리를 옮기는 등 이직도 많은 편이다.

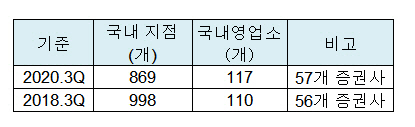

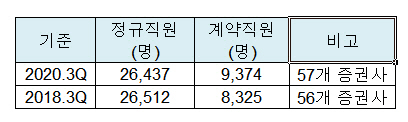

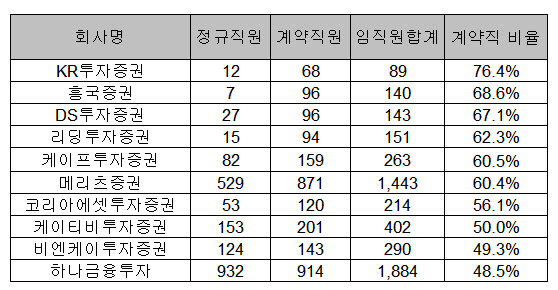

증권업계는 최근 5년간 꾸준히 정규직을 줄이고 비정규직 수를 늘려왔다. 지난 2014년 말 6776명에 불과했던 비정규직 수는 올 3분기 기준 9374명으로 38.3% 늘었고, 해당 기간 정규직 수는 2만8401명에서 2만6437명으로 6.9% 줄었다.

다만 증권업계는 단순히 계약직 직원이 많은 것이 ‘고용의 질이 낮아졌다’던가 ‘구조조정을 위한 작업’이라는 시각에 대해서는 선을 그었다. 오히려 계약직을 선호하는 추세라고 설명한다.

한 금융투자업계 관계자는 “최근 증권사에 투자은행(IB)업무 비중이 늘어나면서 계약직의 비중도 늘어나는 추세로 보인다”면서 “IB는 정규직보다는 계약직으로 계약하는 게 인센티브 측면에서 훨씬 이점이 있어 이 방식을 선호하는 직원이 많다”고 설명했다.

이어 “증권사 직원들은 향후 본인만의 자문사를 차리거나, 운용업계로 이직하는 경우가 많아서 퇴사율도 높다”면서 “때문에 신입 직원은 꾸준히 많은 수를 뽑고 있다”고 덧붙였다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)