내각 인사 44명 중 오바마 정부 출신 21명

“아시아·태평양계 없어” 지적도

바이든 당선인은 대통령 선거 과정에서 “남성과 여성이 균등하게 구성된 최초의 내각이 될 것”이라는 공약을 내걸었다. 또 “유색인종 대다수가 내각을 차지하는 최초의 내각이 될 것”이라며 행정부에 다양성을 확보할 것이라고 강조해왔다. 젠 사키 바이든 인수위원회 선임고문 역시 “바이든 당선인은 (국무 회의) 테이블에서 다양한 목소리가 나오길 원한다”고 설명했다.

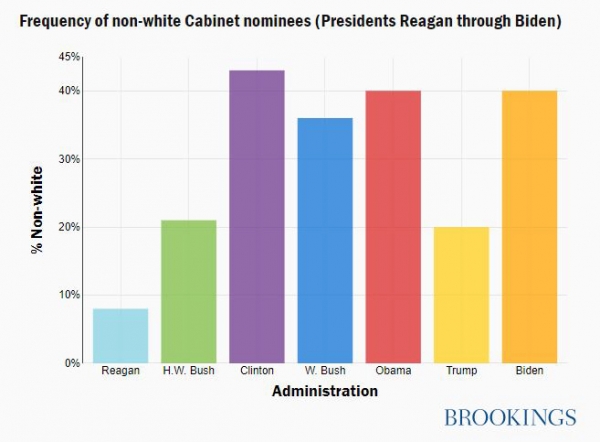

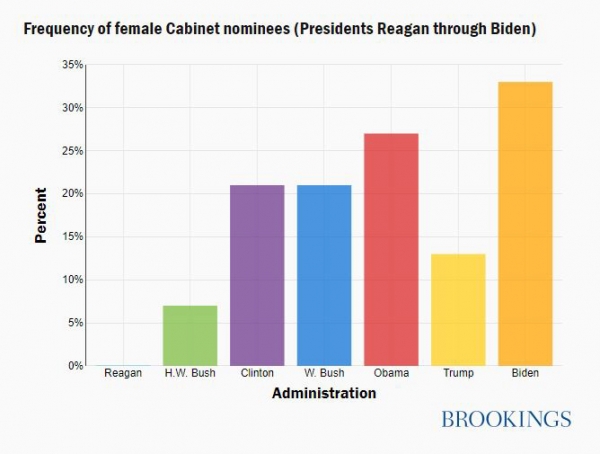

그의 공약대로 바이든 차기 행정부는 앞선 어떤 행정부보다 성별, 인종 다양성을 확보했다. 로널드 레이건부터 조지 부시 부자, 빌 클린턴, 버락 오바마, 도널드 트럼프에 이르기까지 모든 내각은 여성 장관의 비율이 30%에 미치지 못했다. 반면 바이든 행정부의 여성 장관 비율은 33%다. 이 중에는 재닛 옐런 재무장관 내정자처럼 처음으로 여성 후보자가 지명된 사례도 있었다.

인종 다양성은 클린턴 내각에 이어 두 번째로 높았다. 비(非) 백인 구성원의 비율은 40%로 오바마 정부와 같았지만, 최초의 기록이 많았다. 최초로 흑인 국방장관이 탄생했으며 최초의 라틴계 국토안보부 장관과 보건복지부 장관이 등장했다. 뎁 할랜드 내무장관 내정자는 첫 아메리카 원주민 출신 장관이다. 인도계 여성인 니라 탄덴 지명자는 첫 유색인종 예산관리국(OMB) 국장이다.

지난해 민주당 대선후보 경선에서 바이든 당선인과 경쟁했던 피트 부티지지 전 사우스벤드 시장은 교통장관에 지명되며 최초의 공개적인 성 소수자 장관이 됐다. 그는 기자회견에서 “17살에 나는 클린턴 대통령이 지명한 인사가 성 소수자라서 상원 인준을 거부당한 뉴스를 보았다”며 “20년이 지나 어디에선가 17살짜리가 내 뉴스를 보고 있을 것이라는 생각을 하지 않을 수 없다”고 소감을 밝혔다.

그중 가장 눈길을 끄는 것은 오바마 전 행정부에서 국무부 부장관직을 지냈던 토니 블링컨 국무장관 지명자다. 그는 바이든 대선 캠프의 외교정책을 총괄해왔으며, 오바마 전 행정부에서 이란핵합의(JCPOA)를 만드는 데 참여했다. 그는 전 세계가 국제적인 연대와 동맹으로 인류가 당면한 문제를 해결해야 한다는 입장을 줄곧 견지해왔다. 미국이 다시 세계의 리더가 되도록 하겠다는 바이든 당선인과 뜻이 같다.

하지만 일각에서는 더 많은 다양성이 필요하다는 지적이 제기된다. 아시아계 미국인과 태평양계 (AAPI)는 장관 중 한 명도 없었다. AAPI는 미국 인구의 7%를 구성하고 있고 클린턴 내각부터 최소 1명의 AAPI 장관이 포함돼왔다.

공약했던 것보다 여성 구성원 비율이 적은 것도 비판의 대상이 됐다. 브루킹스연구소는 “레이건 내각 때보다 발전하긴 했지만, 여전히 여성 장관은 3분의 1밖에 되지 않는다”고 꼬집었다. 게다가 법무장관과 국무장관 등 주요 직책에는 여성이 없어서 영향력 면에서 차이가 있다는 비판이 나온다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)