매출은 형편없고 4분기 내내 실적이 떨어졌다. 주가 마저 깊은 수렁에 빠졌다. 한때 회사의 상징이었던 주력 제품 '바비'는 세상의 손가락질을 받았다. 위기 의식에 회장은 대처방안을 세우고자 직원들을 모았다. 올해 2분기 전년 동기 40% 놀라운 매출 증가를 기록한 미국의 완구 기업 '마텔'의 6년 전 이야기다.

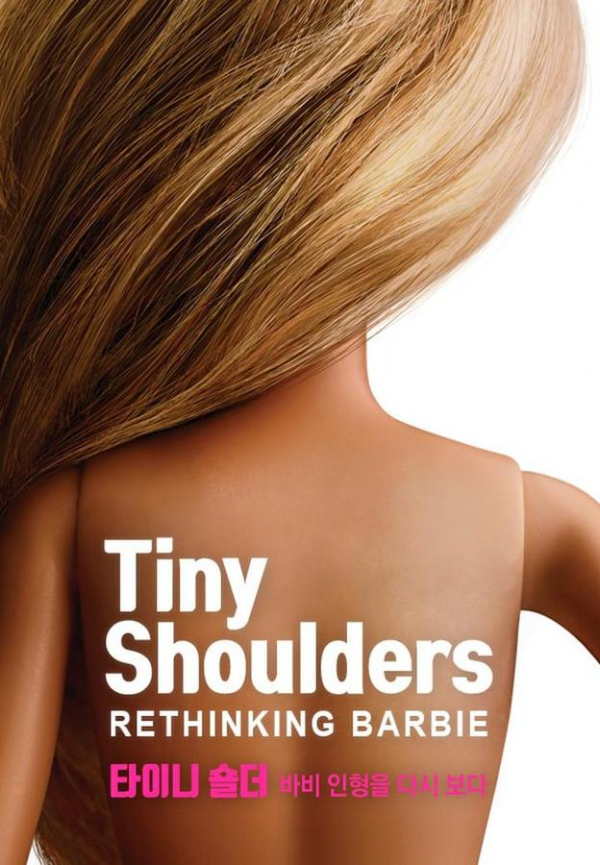

다큐멘터리 '타이니 숄더, 바비 인형을 다시 보다'(Tiny shoulder; Rethinking Barbie, 2018)는 시대 변화에 대응하고자 고군분투하는 바비인형의 변신기를 담았다.

다큐는 마텔의 처참한 실적 발표 소식과 함께 시작한다. 마텔사 임직원들은 저조한 실적을 들으며 침울해한다. 매출 하락에는 주력 제품 바비 인형이 있었다. 한때 모든 미국 아이들의 선망의 장난감이었던 바비는 진부한데다, 외모지상주의를 조장하는 해로운 장난감이 된지 오래됐다. 바비는 늘 언론의 공격을 받았고, 부모와 아이들은 바비를 찾지 않았다.

위기를 타개하기 위해 리처드 딕슨 회장을 비롯한 임직원은 모두 모여 머리를 맞댔다. 그 결과 나온 답은 '변화'였다. 마텔은 다양성을 추구하는 시대 흐름을 제품에 반영했다. 젓가락 같은 몸매를 벗어난 뚱뚱하고 키 작은 바비의 등장이다.

지금은 외모지상주의의 상징으로 여겨지지만, 한때 바비는 여권 신장의 아이콘이자 혁신적인 장난감이었다. 바비가 처음 세상에 공개된 건 1959년, 당시 여성은 제대로 된 직업을 가지지 못했다. 고등 교육을 받았음에도 결혼 후 임신과 가정을 위해 일을 그만두는 게 당연했다. 아이들을 위한 인형도 모성애를 주입하는 아기 인형이 전부였다.

하지만 바비는 달랐다. 스튜어디스, 우주 조종사, 교사 등. 다양한 전문직 여성을 상징한 바비는 아이들에게 새로운 꿈을 심어줬다. 마텔의 공동 창업자 루스 핸들러는 당대 희귀한 여성 기업인으로 회사를 진두지휘했다. 루스는 당시 억압된 여성의 현실과 욕망을 읽고 이를 바비에 투영했다. 그 결과 조그마한 완구 회사였던 마텔은 1960년대 미국의 500대 기업에 진입했다.

60년의 역사 동안, 마텔사가 굵직한 매출 성장을 기록했을 때는 늘 시대 변화에 대응한 '기민함'이 있었다. 특히 시대 흐름을 잘 읽었던 질 바라드 회장은 타고난 감각으로 마텔을 세계적인 완구 회사로 키웠다. 다큐멘터리에 따르면 그가 재임한 1997년부터 2000년까지, 마텔 사는 연간 매출이 2억 달러에서 19억 달러로 매출이 성장했다.

하지만 그 기민함도 오래가지는 못했다. 바라드 회장은 자신이 주도적으로 이끌던 교육용 소프트웨어 사업이 실패하면서 2000년 2월 자리에서 물러났고, 그 후 매출은 계속 하락세를 그렸다.

기업을 향한 변화 요구는 마텔사만의 문제가 아니다. 특히 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 화두로 떠오르며, ESG는 기업의 사회적 책임을 넘어 '생존의 문제'가 됐다. 특히 수출에 의존하고 있는 우리 기업이 세계적인 ESG 흐름에 발맞춰 나가지 못하면 국제무대에서 뒤처질 가능성이 크다.

미국과 EU에서 탄소 국경세 도입 등 관련 규제가 강화되고 있는 등 국제적인 ESG 투자 압력이 커지고 있다. 29일 한국은행은 EU와 미국이 톤당 50달러의 탄소 국경세를 도입할 경우, 한국의 연간 수출이 연간 1.1%, 71억 달러(약 8조 원) 감소할 것이라는 연구 결과를 발표했다.

점차 까다로워지는 소비자들의 요구도 기업이 대응해 나가야 할 변화 중 하나다. 특히 최근 나타난 '미닝 아웃'(Meaning-out) 경향은 소비·유통 기업에 큰 리스크로 작용하고 있다. 미닝 아웃은 자신의 정치·사회적 신념을 소비 행위를 통해 적극적으로 드러내는 소비자 운동을 뜻한다. 2013년부터 이어진 불매운동으로 오너 일가가 지분을 매각한 남양유업이나 결국 한국에서 철수한 일본 닛산차 사례가 대표적이다.

미닝 아웃은 기업에게 위협이 될 수도 있지만, 또 다른 기회가 되기도 한다. 착한 기업 혹은 소비자 자신의 신념에 알맞다고 판단된 기업에게는 소비자들이 더 적극적으로 지갑을 열기 때문이다.

다큐멘터리의 마지막, 살찐 바비로 소비자의 마음을 다시 사로잡은 마텔사처럼 말이다.

'20년 동안 쌓은 명성도 5분 안에 무너질 수 있다'.

마텔의 홍보 이사 미셸 치도니는 소비자의 마음을 사로잡고자 고민하며 책상 앞에 이런 문구를 붙여 놓는다. 그가 가슴에 새긴 말처럼, 오랜 기간 신뢰를 쌓은 기업이라도 변하지 않으면 언제든 무너질 수 있다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)