주요 기업 신사업 낙점ㆍ투자

안전ㆍ기술표준 없고 규제 많아

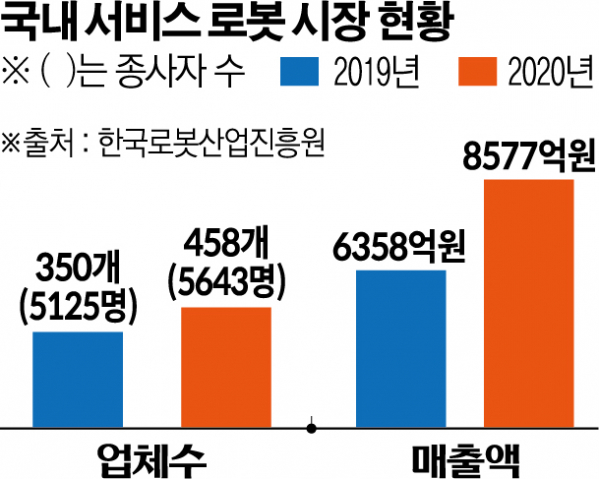

식당에 가면 음식 주문부터 서빙까지 할 수 있는 자율주행 서빙로봇을 흔히 볼 수 있듯이 로봇이 인간 삶에 스며들고 있다. 일상생활 보조부터 안내와 배달, 방역, 시설관리, 헬스케어 등 다양한 분야에서 로봇의 영역이 확장되고 있다. 그러나 정부의 정책적 지원은 따라가지 못하고 있다. 로봇에 대한 안전·기술 표준이 없고, 각종 법률 규제에 가로막혀 기업들은 시장 확대에 어려움을 겪고 있다.

17일 이투데이 취재를 종합해 보면 삼성전자, 현대자동차, LG전자 등 국내 주요 기업들이 로봇을 미래 먹거리로 낙점하고 공격적인 투자와 연구개발(R&D)을 진행 중이다.

삼성전자는 2020년 말 신설한 로봇사업화 태스크포스(TF)를 최근 상설조직인 로봇사업팀으로 격상하고 전담 인력도 대거 확충했다. 지난해에는 로봇·인공지능(AI) 등 미래기술에 3년간 240조 원을 투자하겠다고 밝혔다.

2020년 일본 소프트뱅크그룹으로부터 미국 로보틱스 전문기업인 보스턴다이내믹스를 인수한 현대자동차는 로보틱스와 메타버스가 결합한 ‘메타모빌리티’(Metamobility) 시대를 준비 중이다.

LG전자는 클로이로 네이밍한 △UV-C봇(방역) △가이드봇 △서브봇 △셰프봇 △바리스타봇 등 다양한 로봇 라인업을 구축해 로봇 상용화에 한발 앞섰다.

로봇 시장 선점 경쟁이 치열해지고 있지만, 제도적 지원 장치는 미흡한 실정이다. 특히 각종 규제가 걸림돌이 되고 있다.

현재 배달 로봇은 도로교통법상 차에 해당하기 때문에 보도나 건물 내 엘리베이터 등에서 통행이 제한된다. 순찰 로봇은 공원녹지법상 30㎏ 이상 동력장치는 공원 출입이 불가능하다. 영상 촬영이 필수적이지만 불특정 다수의 사전 동의가 불가능해 개인정보보호법상 한계가 있다.

중대재해처벌법 시행으로 주목받고 있는 협동로봇도 법상 자동차 산업용 로봇처럼 독립공간에서 안전펜스를 치고 작업해야 해 설 자리가 없다. 협동로봇은 근로자와 같은 공간에서 협업하는 로봇이다. 수술용 로봇도 식품의약품안전처 허가 획득과 보건복지부 신의료기술평가, 보험급여평가 등 관련 절차를 밟는 데만 1년 이상 소요돼 기술 발전을 따라가지 못하고 있다.

업계 관계자는 “로봇은 무한 확장이 가능하지만, 제도적 정비가 이뤄지지 않아 어려움이 많다”며 “규제 개혁이 시급하다”고 지적했다.

곽관웅 국제표준화기구 로봇 작업반(ISO TC299) 한국대표단 수석대표(세종대 교수)는 “규제가 로봇 신기술 개발 저해 요소라는 것들이 공론화되면서 정부, 협회, 기관, 전문가 그룹 등을 중심으로 해소하려고 노력하고 있다”고 밝혔다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)