국경 분쟁 중인 인도와의 무역량도 49% 늘어

공급망 혼란·IRA 등 ‘탈중국’ 부추겼지만

부품·원자재 중국서 수입할 수밖에 없어

28일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 중국 세관인 해관총서 자료를 인용해 중국과 아시아 국가들의 무역 거래가 최근 들어 크게 늘고 있다고 보도했다.

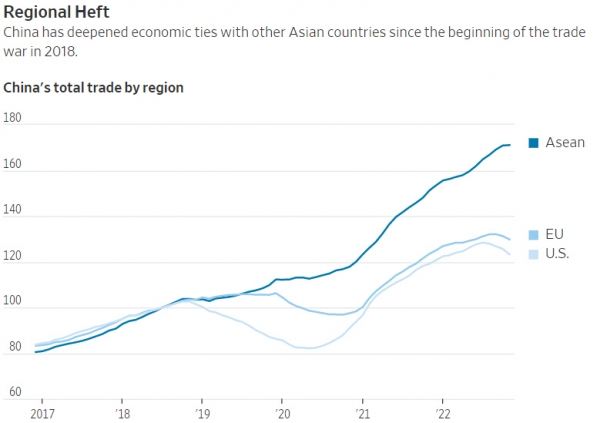

인도네시아와 말레이시아, 싱가포르, 베트남 등 동남아시아국가연합(아세안) 10개국과 중국 간 무역 총액은 미국이 처음으로 중국산 제품에 관세를 부과했던 2018년 7월 이후 지금까지 71% 증가한 것으로 집계됐다. 지난달 기준 최근 1년간 거래액은 9790억 달러(약 1247조 원)에 달한다.

2018년 7월은 미·중 무역분쟁이 본격화하던 시점이다. 같은 기간 중국은 국경 분쟁 중인 인도와의 무역량도 49% 늘었다. 이는 중국의 대미국(23%), 대유럽(29%) 무역 성장세를 크게 웃도는 것이다.

하지만 이는 중국과 아시아 국가들의 무역을 줄이는 대신 도리어 강화했다. 일례로 스마트폰 공장을 중국에서 베트남이나 인도로 옮긴 기업은 막상 생산에 돌입할 땐 중국에서 부품과 원자재를 가져와 만들었다. 이는 엄청난 양의 부품과 복잡한 제조 공정 특성이 반영된 결과다. 최근 몇 년간 기업 수십 곳이 중국 이외 아시아 국가로 생산설비를 이전했고 덕분에 아시아 국가들이 혜택을 봤지만, 공장이 돌아가려면 여전히 중국이 필요하다고 WSJ는 지적했다.

대규모 시장을 가진 국가가 인근 국가들을 끌어들이는 ‘경제적 중력’도 현 상황을 일으킨 이유로 꼽힌다. 미국이 캐나다와 멕시코의 최대 교역 상대국인 것처럼 세계 2위 경제국인 중국도 주변 아시아 국가들의 최대 교역국이 될 수밖에 없다는 것이다.

게다가 미국은 중국과는 대척점에 서면서도 아시아 국가들엔 적극적인 동참을 요구하지 않고 있다. 토니 블링컨 미 국무장관은 과거 “아시아 국가들이 미국과 중국 사이에서 선택하길 강요하는 대신 이들에게 선택권을 줄 것”이라고 말했다.

또 저가의 스마트폰과 저렴한 공장설비 등 중국 주력 수출품은 인근 아시아 국가 사이에서 높은 인기를 끄는 품목이어서 무역이 활발할 수밖에 없다.

2020년 무역 관세를 낮추는 목적으로 중국이 주도한 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)에 아시아·태평양 15개국이 참여한 것도 중국과 아시아의 관계를 더 공고히 하는 배경으로 꼽힌다.

WSJ는 “결과적으로 미국은 거대한 내수시장 성장과 무역을 촉진하기 위한 구체적인 조치 없이는 중국으로부터 아시아를 떨어뜨리는 게 어렵다는 것을 알게 될 것”이라며 “미국이 무역협정에 서명하거나, 다자간 협정에 합류해 아시아 기업들이 미국 소비자에게 더 많이 접근하도록 하는 게 필요하다”고 설명했다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)