자국 금융기관 지키기 위한 행동 지적도

중국이 전 세계 개발도상국 구제금융의 ‘큰 손’으로 떠오르고 있다. 구제금융 규모가 커질수록 중국이 감당해야 할 ‘악성 대출’ 부담도 커진 것을 보여주는 것이란 지적이 나온다. 야심에 찬 ‘일대일로’ 프로젝트 추진으로 자승자박에 빠지게 된 형국이 됐다.

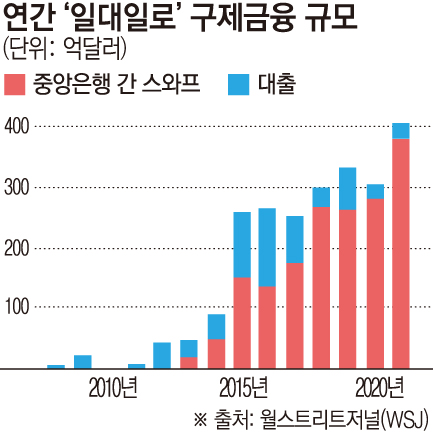

27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 세계은행(WB)과 윌리엄&메리 대학교 산하 리서치 기관 에이드 데이터(AidData), 하버드대 케네디스쿨의 보고서를 인용해 중국이 2008년에서 2021년 사이 일대일로 프로젝트 추진에 따라 22개 개발도상국에 제공한 구제금융 차관 규모가 2400억 달러(약 311조 원)에 달한다고 보도했다.

부채 위기에 처한 국가에 대한 대출은 2010년 중국의 해외 대출 포트폴리오에서 5% 미만이었으나, 지난해 기준으로는 60% 급증한 것으로 나타났다.

세부적으로 살펴보면 구제금융 대출 잔액 80%가 2016년에서 2021년 사이 아르헨티나, 몽골, 파키스탄 등에 집중된 것으로 집계됐다. 모두 천연자원이 풍부한 자원 부국이거나 지정학적으로 전략적 요충지인 국가들이라는 공통점이 있다.

2013년부터 시작된 일대일로 프로젝트는 아프리카와 아시아, 남미 등 개발도상국에 대출을 제공해 경제 발전과 인프라 정비를 지원해 중국 주도의 경제권을 형성하겠다는 시진핑 국가주석의 야망이 담겼다. 그러나 이러한 차관 제공이 이들 개도국을 ‘덫의 함정’에 빠뜨렸다는 비판이 나오게 됐다. 지난해부터 시작된 전 세계 기준금리 인상 기조와 인플레이션 여파가 개도국에 몰아쳤고, 이들의 대출 상환 여력은 갈수록 악화했다. 이런 상황에서 중국이 불투명한 대출 조건을 제시하거나 채무국의 부채 탕감에 대해 소극적으로 나서면서 개도국의 재정 건전성에 악영향을 주고 있다는 지적이 나왔다.

이 때문에 중국이 구제금융에 적극적으로 나선 것도 디폴트(채무불이행) 위기에 놓인 일대일로 국가들에 막대한 금액을 대출한 자국 은행을 살리는 것이 궁극적 목적이 있었다는 해석도 나온다.

중국이 구제금융 제공 시 제시하는 높은 금리도 문제로 지적된다. 중국은 일반적으로 연 5%에 달하는 이자율을 책정하는 반면 국제통화기금(IMF)은 연 2% 수준이다. 이에 중국으로부터 차관을 받았던 스리랑카와 파키스탄 등 일부 국가는 중국이 아닌 IMF에 도움의 손길을 요청하고 있다고 WSJ은 전했다.

중국도 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’가 되면서 위기감이 커지고 있다. 시 주석은 지난해 “국제환경이 복잡해졌다”면서 “일대일로 프로젝트에 대한 리스크를 강화해야 한다”고 언급하기도 했다.

![[컬처콕 플러스] '아파트' 대박난 로제, 제니·로사와 다른 점은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099568.jpg)