일대일로로 신흥국 디폴트 위기 초래 역풍

G20 의장국 인도, 중국 주춤한 틈 치고 나와

경제력 뒤지지만 서방과 우호 관계 이점

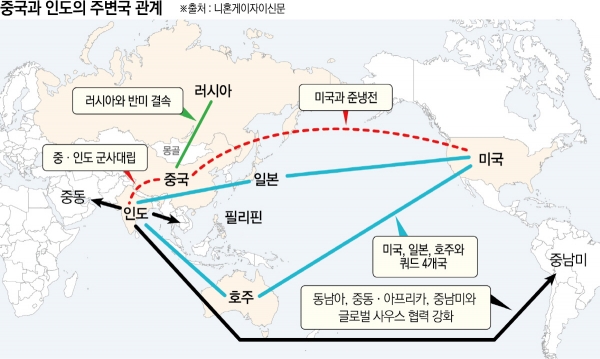

이들의 움직임에 따라 국제정치 역학은 크게 달라질 수 있다. 중국과 인도가 글로벌 사우스 맹주 자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있다고 최근 일본 니혼게이자이신문(닛케이)이 소개했다.

중국의 영향력 확대 시도는 개도국까지 뻗쳤다. 유엔에는 ‘G77’이라는 개도국 그룹이 있다. 1964년 77개 개도국에서 출범해 현재 130개국 이상이 이름을 올렸다. 중국은 ‘G77+1(중국)’의 틀에서 연대를 추구하고 있다. 외교 소식통에 따르면 우크라이나를 침공한 러시아를 비난하는 유엔 결의안 투표에서 수많은 개도국이 기권하는 것은 중국의 활동과 무관하지 않다. 2010년대 이후 막대한 자금력을 동원해 아시아와 아프리카에 사회기반 시설을 건설한 ‘일대일로’ 프로젝트도 정치·외교적 영향력을 확대하기 위한 일환이었다.

최근 일대일로는 역풍을 낳고 있다. 스리랑카와 일부 아프리카 국가들이 빚더미에 올라 디폴트(채무불이행) 위기에 내몰렸기 때문이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(전염병 대유행)으로 인프라 건설 계획도 차질이 불가피해졌다.

9월 열리는 G20 정상회의에서도 개도국 ‘대변자’를 자처할 것으로 보인다. 미국 및 유럽 국가들과 머리를 맞대고 해결책 모색을 시도한다는 계획이다.

그동안 인도는 중국의 거침없는 글로벌 외교에 밀리는 측면이 있었다. 중국이 스리랑카, 파키스탄, 방글라데시 등 인도 주변국까지 촉수를 넓히면서 ‘인도가 지정학적으로 포위됐다’는 우려까지 고개를 들었다.

중국의 일대일로 부작용이 수면으로 떠오른 상황에서 인도가 중국에 역습을 시도하고 있다는 분석이다. 인도의 전 국가안보보좌관인 시브샨카르 메논은 “중국은 개도국 부채 문제를 악화시켰고 서방은 우크라이나 전쟁으로 활동 보폭이 줄었다”며 “지금이야말로 인도가 글로벌 이슈를 주도할 적기”라고 말했다.

경제력만 따지면 중국이 유리한 건 분명하다. 지난해 인도의 명목 국내총생산(GDP)은 중국의 6분의 1수준에 불과했다. 그러나 인도가 지닌 장점도 뚜렷하다. 우선 글로벌 사우스를 대표해 서구권과 밀착할 수 있는 것은 중국이 아닌 인도다. 인도는 ‘쿼드(Quad)’로 미국, 일본, 호주와 묶여 있다. 쿼드는 4개국 안보협의체로, 대중국 견제 성격을 띤다. 인도는 유럽과도 좋은 관계를 유지하고 있다.

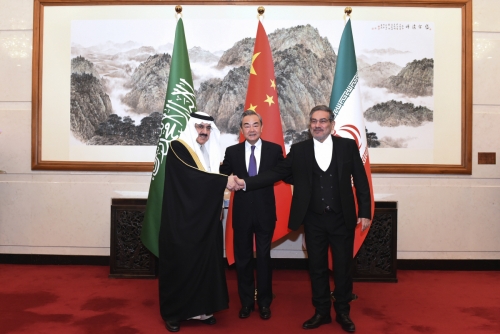

반면 중국은 신냉전 시기에 접어든 상황에서 서방과 개도국을 연결하는 중재자를 맡기 어려운 측면이 있다.

개도국들과 껄끄럽게 얽히지 않았다는 점도 인도에 호재다. 중국은 채무 이슈는 물론 남중국해 문제로 동남아시아 국가들과도 대립하고 있다.

![[컬처콕 플러스] '아파트' 대박난 로제, 제니·로사와 다른 점은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099568.jpg)