공급망 안정 위해 미국 공장 유턴

정부 지원에 첨단 산업 투자 활황

배터리·첨단 반도체 분야가 성장 주도

조 바이든 미국 행정부의 제조업 육성 정책에 힘입어 ‘메이드 인 아메리카’가 부활하고 있다.

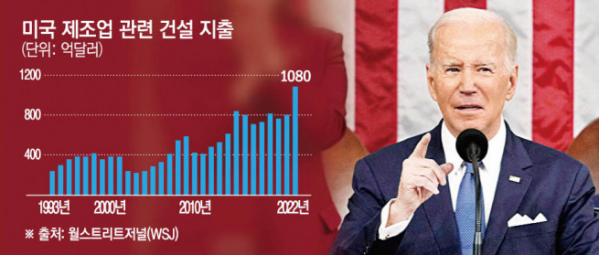

월스트리트저널(WSJ)은 8일(현지시간) 미국 인구조사국 자료를 인용해 지난해 제조업 관련 건설 지출이 사상 최대인 1080억 달러(약 142조 원)를 기록했다고 보도했다. 공장 건설 지출이 학교나 의료 센터, 사무실 건물 등보다 더 많았다고 WSJ는 강조했다.

미국 산업은 제2차 세계대전 당시만 하더라도 민간기업 직원의 절반 가까이가 공장 소속일 정도로 제조업 중심이었다. 하지만 전쟁 이후 자동화와 인건비 절감을 위한 해외 이전 등으로 상황이 급변했다. 미국의 생산능력은 수십 년 동안 연평균 4%씩 증가하다가 2001년 중국의 세계무역기구(WTO) 가입 이후 감소세로 전환했다.

이렇게 주춤했던 제조업이 최근 다시 살아나고 있다. 도심과 농촌 지역, 사막지대, 해안가 등 지역을 막론하고 곳곳에서 새로운 공장이 지어지고 있다. 전기차 배터리와 첨단 반도체 분야가 성장을 주도하고 있다. 안경과 자전거, 건강 보조제 등 저비용 국가에 몰렸던 다른 분야 공장들도 유턴하는 추세다.

미국 제조업 부활에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(전염병 대유행)이 한몫했다. 코로나19 사태로 글로벌 공급망이 취약해지면서 해외에서 제품과 부품을 공급받던 회사들이 사업에 큰 차질을 빚었다. 이에 저비용 생산을 위해 해외로 나갔던 공장들이 안정적인 공급망 확보를 위해 미국으로 다시 돌아오고 있다.

크리스 스나이더 UBS 애널리스트는 “코로나19는 베일을 벗겨 우리가 얼마나 많은 위험에 노출돼 있었는지를 보여줬다”며 “팬데믹으로 인한 공급 부족과 출하 지연으로 미국 제조업체들은 광범위한 공급망에 대해 다시 생각하게 됐고, 지난해 미국의 생산능력은 2015년 이후 가장 강력한 성장세를 보였다”고 분석했다.

막대한 정부 인센티브는 제조업 붐에 불을 붙였다. 바이든 정부는 전기차와 반도체 육성을 국가 안보의 문제로 보고, 대규모 투자를 추진하고 있다. 각종 보조금과 세액공제를 내걸며 공장 투자 유치에 나섰다. 이를 통해 핵심산업의 미국 생산 비중을 높이고, 공급망 역시 북미 위주로 재편한다는 계획이다.

정부의 전폭적인 지원 효과는 이미 나타나고 있다. 연방정부와 주정부로부터 전폭적인 지원을 받은 첨단 제조기업 사례로 WSJ는 제너럴모터스(GM)와 한국 LG에너지솔루션의 합작법인 ‘얼티엄셀즈’를 들었다. 이 회사는 미국 미시간주 랜싱에서 2024년 말 생산을 목표로 세 번째 전기차 배터리 생산 공장을 짓고 있다. 이 과정에서 미국 에너지부가 25억 달러의 저리 대출 지원에 나섰다. 미시간 주 역시 6억6600만 달러 규모의 보조금을 지급했다.

건설업 전문 정보제공업체 닷지건설네트워크의 리처드 브랜치 수석 이코노미스트는 “지난해 시작된 미국의 모든 공장 건설의 절반 가까이가 전기차 배터리와 반도체 관련 산업이었다”고 말했다.

데이비드 민델 매사추세츠공대(MIT) 교수는 “미국의 공장 건설 붐은 수십 년에 걸쳐 진행되는 새로운 사이클의 시작에 있다는 신호”라며 “제조업은 처음부터 미국 역사의 일부였으며, 지금 우리는 조금 더 전통적인 방식으로 되돌아가고 있다”고 말했다.

![스타벅스 2025 다이어리 시즌…연말 겨울 굿즈 총정리 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099212.jpg)