업계, “피해 컸지만 업계 자정작용도…‘전화위복’ 삼는다”

스타트업ㆍVC 피해 특히 커…“‘묻지마 투자’ 지양 분위기”

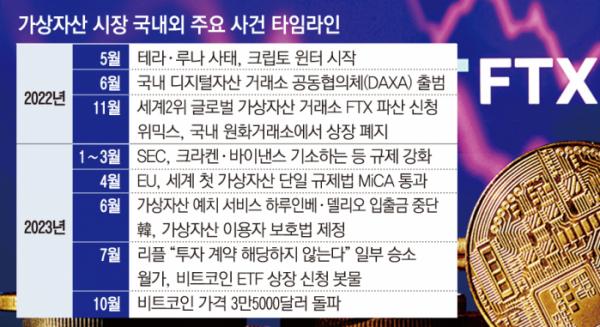

FTX의 파산은 국내 가상자산 업계에도 큰 상처를 남겼다. 산업이 축소되고 가상자산에 대한 부정적인 시선이 커지는 등 여파가 작지 않았다. 다만 다수 국내 업계 관계자들은 업계 내에서 자발적인 자정작용이 일어나며 새로운 도약을 준비하고 있다고 입을 모았다.

14일 이투데이 취재를 종합하면 국내 블록체인·가상자산 업계 관계자들은 FTX 파산 사태로 업계가 큰 피해를 보았지만, 동시에 이를 계기로 긍정적인 변화도 있었다고 입을 모았다.

국내에선 대표적으로 고팍스가 FTX 파산의 직격탄을 맞았다. 예치 상품인 ‘고파이’를 운영하던 제네시스 글로벌이 끝내 파산하며 약 700억 원의 이용자 자금 반환이 불가능해졌다. 바이낸스가 고팍스를 인수하며 이를 해결하려고 했으나 현재까지 당국이 고팍스의 가상자산사업자(VASP) 변경신고를 수리하지 않으며, 이용자들은 약 53%의 자금만을 돌려받은 상황이다.

6월에는 국내 1, 2위 가상자산 예치 기업이었던 하루인베스트와 델리오도 뒤늦게 FTX 유탄을 맞았다. 두 회사의 고객자금의 운용을 맡았던 것으로 알려진 B&S홀딩스가 FTX 거래소를 이용하다가 자산이 FTX에 묶이며 이용자 출금을 중단하는 사태가 벌어졌다. 피해액이 최대 3000억 원에 이를 것으로 추정되는 가운데, 여전히 명확한 피해 규모는 밝혀지지 않은 상황이다.

그 밖에도 컴투스 그룹의 메인넷 엑스플라 이용자의 엑스플라(XPLA) 코인이 마이그레이션 작업 도중 FTX 거래소에 묶여, 프로젝트가 자체적인 리저브 물량을 통해 이용자들에게 배상하는 일도 있었다. 시장이 가라앉으며 국내 가상자산 거래소의 하루 거래량은 2022년 같은 기간 대비 최대 13토막이 나기도 했다.

이처럼 FTX의 파산은 국내 업계에도 큰 상처를 남겼지만, 다수 업계 관계자는 피해와 별개로 투기 수요만 집중됐던 시장이 실제 서비스, 건전한 생태계 조성, 지속 가능성 등을 탐색하기 시작하는 분기점이 됐다고 입을 모았다. FTX로 인한 충격에서 회복하며 생태계 전반에는 ‘전화위복’이 됐다는 평가다.

국내 한 블록체인 메인넷 관계자는 “사업 모델의 경우 메타버스, 게임 등 화두만 던지던 때를 지나, 이제는 구체적인 사업 모델이 없다면 환영받지 못하는 상황이 됐다”면서 “실물자산연동 토큰 등 안정적인 자산에 대한 선호가 늘고, 국내 STO 법제화로 인해 신뢰도 높은 산업적 시스템이 마련되는 등 업계 발전의 기틀이 마련됐다”고 평가했다.

거래소 관계자들은 ‘가상자산 거래소의 운영 건전성’을 돌아보는 계기였다는 입장이다. 한 거래소 관계자는 “혁신에 무게를 뒀던 가상자산 생태계가 제도화 중심으로 프레임이 전환됐다”면서 “특히 거래소 자체발행 코인을 미리 금지하는 등 미국에 비해 상대적으로 규제를 강하게 적용했던 국내 당국의 정책이 지지를 받게 됐다”고 말했다. 실제로 FTX 파산 직후 바이낸스에서도 뱅크런 및 유동성 위기가 있었으나, 실명계좌를 필수로 도입한 국내 거래소는 상대적으로 이런 위험에서 자유로웠다는 평가가 있었다.

반면 블록체인 벤처캐피털(VC) 업계는 상대적으로 힘든 시기를 보내고 있는 것으로 전해진다. FTX 발 위기로 많은 스타트업이 사라지면서, 이들에게 자금을 투자하고 또 회수해야 하는 VC들 역시 직격탄을 맞은 것이다. 국내 한 크립토 VC 업계 관계자는 “현재 한국에선 웹3나 블록체인 관련된 회사나 프로젝트들이 많이 사라져, 소수만 살아남은 것 같다”고 말했다.

다만 VC 업계에서도 자정작용이 아예 없었던 것은 아니다. 이 관계자는 “FTX 전까지는 ‘묻지마 투자’가 만연했다”면서 “현실적으로 VC 역시 지역적 한계가 있는데, 예를 들어 싱가포르에 있는 프로젝트라면 제대로 된 기업실사(DD)를 하지 않고 투자하는 식이었다”고 FTX 이전 블록체인 VC 투자 업계 분위기를 전했다. 그는 이어 “이제는 진짜 제대로 된 검증을 하고, 프로젝트의 대표나 팀에 대한 검증 등 신중하게 투자하려는 것 같다”고 덧붙였다.

![[찐코노미] ‘D-1’ 美 대선, 초박빙…글로벌 금융시장도 긴장](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2097489.jpg)