한국개발연구원(KDI)이 온라인 플랫폼 시장 특성을 고려하지 않은 과잉 규제에 대한 경고음을 냈다. 김민정 연구위원은 어제 보고서에서 “플랫폼의 자사 우대 행위는 경쟁 제한적 효과와 촉진적 효과를 함께 가질 수 있어 일률적으로 무조건 금지하는 것은 바람직하지 않다”고 했다. 플랫폼 규제도 과유불급이란 것이다. 플랫폼 공정경쟁촉진법(플랫폼법)을 추진 중인 당국과 정치권의 규제 일변도 발상에 제동을 건 셈이다.

규제 당국은 플랫폼의 자사 우대 행위를 불공정 행위로 간주하기 일쑤다. 시장 지배적 사업자가 자사나 계열사의 상품·서비스를 특별 취급한다는 이유에서다. 조자룡 헌 칼 휘두르듯이 벌칙 부과도 일삼는다. 공정거래위원회는 지난 4월 직매입·자체브랜드(PB) 상품을 부당하게 우대했다는 이유로 쿠팡에 1400억 원의 과징금 처분을 내렸다.

플랫폼 독과점 폐해와 소비자 피해를 막기 위한 정부 개입은 불가피한 측면이 있다. 국내에서만의 특이 현상도 아니다. 유럽연합(EU)은 지난해 5월부터 디지털시장법(DMA)을 통해 알파벳, 아마존, 애플, 메타, MS, 바이트댄스 등 6개 사업자를 게이트 키퍼로 지정해 집중 감시하고 있다. 미국, 영국, 일본 등도 규제 입법에 속도를 내고 있다. 특히 구글의 자사 비교쇼핑 검색 우대, 애플의 사용자 데이터 추적 기능 관련 자사 애플리케이션 우대 등이 눈총을 사고 있다.

하지만 규제 당국이 단세포적 관점에서 참견을 일삼는 것은 경계할 일이다. 경쟁사업자의 비용 상승과 소비자의 합리적 선택을 방해할 위험이 있다. 플랫폼 사전 지정 규제부터 그렇다. 규제 당국의 영향력 행사는 시장에서 핵심 역할을 하는 거대 사업자 플랫폼에 한정해 조심스럽게 이뤄져야 한다. 경제적 효과에 대한 평가가 충분히 이뤄지지 않은 상태에서 근시안적 규제를 서두르면 득보다 실이 더 클 수 있다는 측면도 있다. 김 연구위원은 “사전적으로 자사 우대 행위를 금지하는 것은 자칫 혁신을 가로막을 수 있다”고 했다.

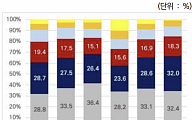

국내 플랫폼 시장이 다른 나라들과 확연한 차이가 있다는 점도 유념할 일이다. 한국은 중국, 러시아와 함께 글로벌 빅테크(거대 기술 기업)의 영향력이 작은 드문 국가 중 하나다. 전 세계 검색 시장의 약 91%를 장악한 구글은 국내에선 ‘토종 플랫폼’인 네이버에 밀리고 있다. 웹로그 분석 사이트 인터넷트렌드에 따르면 지난 7일 기준 국내 웹 검색 시장의 점유율은 네이버(54.26%), 구글(37.61%), 빙(3.83%), 다음(3.14%) 순이다. 여기에 손을 잘못 대면 균형이 무너질 수 있다. 빈대 잡으려다 초가삼간 태우는 우를 범해선 안 된다.

글로벌 빅테크에 맞서 국부를 지킬 국내 강자들을 불합리하게 압박하면 반사이익은 구글 등에 돌아가게 마련이다. 특히 티몬·위메프 사태의 재발 우려를 차단한다는 명분으로 산업 생태계를 과도하게 옥죄는 것은 금물이다. 싹도 움트지 못한 생태계에 대형 폭탄을 투하해서야 되겠는가. 시장의 실패를 경계하되 산업 진흥 측면도 챙겨야 한다. 과유불급의 이치를 거듭 되새길 국면이다.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)