구성헌 부동산부장 carlove@

낮은 분양가…건설사는 공급 ‘주저’

도입 취지 못 살리고 부작용만 커

당첨만 되면 ‘20억 원’ 돈방석. 로또 복권 얘기가 아니라 청약시장의 단면을 보여주는 사례다.

지난 달 청약시장을 달군 반포 래미안 원펜타스 청약은 ‘20억 원 로또’라는 타이틀 아래 무려 10만 명이 청약에 나서며 성황을 이뤘다. 비슷한 시기 진행된 동탄 롯데캐슬 무순위 청약에는 무려 294만 명이 몰렸다. 구체적인 통계는 없지만 세계 역사상 유례없는 사례가 아닐까 싶다.

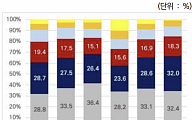

청약 시장이 말 그대로 투기판이 됐다. 이 같은 청약 광풍의 주요 원인으로는 부동산 시장의 대표적인 규제 중 하나인 ‘분양가상한제(분상제)’가 꼽힌다. 분상제는 ‘택지비+건축비’ 이하로 분양 가격을 제한하는 제도로 1997년 처음 도입됐다. 이후 1999년 분양가 자율화로 규제가 풀렸다가 집값 급등을 억제하기 위해 2005년 재도입됐다. 2017년엔 공공택지뿐만 아니라 민간택지까지 적용 범위가 넓어졌다. 취지는 분양가를 주변 시세보다 낮게 적용해 주변 시세까지 끌어 내리도록 한다는 것이다.

분상제가 그동안 시장 안정에 기여한 측면은 분명히 있다. 분양가 상승을 억제하면서 공급자 이익을 실수요자에게 돌려주는 순기능을 부정하지 않는다. 특정지역에 쏠리지 않도록 하는 수요 분산 효과도 있었을 것이다. 하지만 모든 정책이 당초 의도대로 흘러가지 않듯이 분상제가 적용된 단지가 오히려 주변 집값을 따라 오르는 역효과가 커지면서 청약에 당첨만 되면 수억 원의 시세차익을 누릴 수 있는 로또가 되고 말았다.

윤석열 정부 들어서 집값이 떨어지자 전국 대부분 지역의 민간택지 분상제를 해제하는 등 적용 범위를 좁혀 나갔다. 하지만 강남3구(강남·서초·송파)와 용산, 공공택지에 대한 규제는 여전히 살아있다. 이처럼 몇 곳에 불과하지만 분상제가 분양원가 인상, 공급 위축에 따른 불안 심리와 맞물리며 각종 불균형을 낳고 있다는 지적이 나온다.

실제로 분양가 상한제는 공급 위축의 원인으로도 지목되고 있다. 건설사 입장에선 시세보다 낮게 분양하더라도 일정 수준의 수지타산이 맞아야 하는데 현실은 그렇지 못하다. 원자잿값 및 인건비 등 공사비가 폭등한 상황에서 손해보면서까지 주택공급에 나설 이유가 없을 것이다.

분상제 지역에서는 대출받기도 힘든 만큼 오히려 현금부자들의 놀이터가 되고 있다. 특히 분상제가 적용되는 지역들은 대기 수요가 많은 지역들이어서 오히려 집값이 더 오를 것이라는 보증수표 노릇까지 하며 기름에 불을 끼얹는 악순환의 고리가 되고 있다.

주무부처인 국토교통부도 분상제 폐해를 인정하고 있다. 국토부는 지난 7월 ‘분상제 관리체계 개선 연구용역’ 발주를 내고 결과가 나오면 내년 초 제도를 개선하겠다는 입장이다. 하지만 뚜렷한 해법이 나올지도 미지수다. 앞서 분양가 상한제 폐지를 논의했을 때도 분양가만 올리고 주변 시세까지 밀어올린다는 비난에 흐지부지된 사례가 있기 때문이다.

그럼에도 전문가들은 하루 빨리 개선에 나서야 한다는 입장이다. 분상제 도입 취지인 집값 안정 역할을 더는 기대하기 어려운 만큼 부작용이라도 막아야 한다는 것이다. 하도 뜯어고쳐서 누더기가 된 청약제도라고 하지만, 필요하다면 이번엔 제대로 뜯어고쳐야 한다. 약간의 부작용이 예상된다고 손을 놓고 있다가는 오히려 국민에게 허탈감과 고통만 남겨주는 제도가 될 수밖에 없다.

공정함은 사라지고 정비사업 사업성만 갉아먹는 분양가상한제는 존재 이유가 남았을까. 이 기회에 효용가치가 떨어진 분상제는 과감히 폐지하는 것이 맞다. 분양만 하면 주변단지들과 가격 키 맞추기가 진행되는데 분양가만 묶어 잠시 가격을 위장하는 것이 과연 누구를 위한 규제일까.

시장 가격을 규제하면 시장은 왜곡되고 다른 방향으로 튀는 풍선효과가 나타난다. 당국자들은 시장 가격은 시장에서 결정돼야 한다는 경제학의 기본을 떠올리기 바란다. carlove@

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)