연준 역할 한계 언급하며 정부 지출확대 호소

바이든 당선인의 대규모 지출 공약과 노선 같아

미국 민주당 대선 후보였던 조 바이든의 당선 소식에 세계 금융시장의 시선이 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장으로 향하고 있다. 파월 의장은 취임 이후 금융정책을 놓고 줄곧 도널드 트럼프 대통령과 대립각을 세우며 갈등을 일으켰던 장본인으로, 일각에선 트럼프 대통령의 낙마로 2022년 만료되는 그의 임기도 연장될 것으로 전망하고 있다.

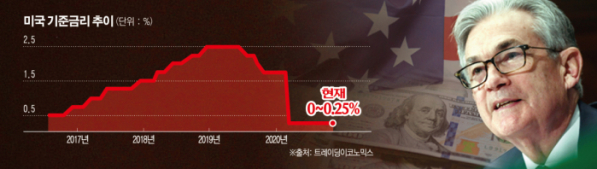

파월 의장은 2017년 11월 트럼프 대통령의 지명으로 임명된, ‘트럼프의 사람’이었다. 하지만, 취임 이후 파월 의장의 금융정책이 ‘저금리와 약달러’라는 트럼프 대통령의 입맛을 거스르면서 둘 사이의 불화는 극에 달했다.

트럼프의 파월 경질설이 끊이지 않았고, 급기야 지난해 8월 뉴욕 증시가 급락하자 트럼프 대통령은 ‘멍청한 파월’이란 표현까지 쓰면서 노골적으로 비판했다. 당시 시장에서는 트럼프 대통령이 증시 급락의 원인을 미·중 무역분쟁이 아닌 연준의 고금리 정책으로 돌리려 했다는 평가가 나왔다.

연준은 지난해 이례적으로 세 차례 연속 기준금리를 인하했지만, 정작 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)가 미국 경제를 침체로 몰아넣는 지금은 대응 여지가 녹록지 않다.

이에 파월 의장은 지속적인 금리 인하가 가질 부작용도 있는 만큼 정부 차원의 재정지출 확대를 호소하고 있다. 지난주 열린 정례 연방공개시장위원회(FOMC)에서도 기준금리 동결을 결정하며 “최소 약간이라도 재정 지원을 얻어낼 수 있다면 더 강한 회복이 이뤄질 것”이라며 “추가 부양이 필요할 것 같다”고 강조했다.

이에 대해 뉴욕타임스(NYT)는 8일(현지시간) “파월 의장이 연준이 가진 (시장 안정) 카드가 한계에 봉착했다며 목소리를 내고 있다”며 “의회로 하여금 직접적인 자금 조달 결정을 요청하고 있다”고 전하기도 했다.

파월의 이러한 태도는 바이든 당선인의 경제 정책과도 상당 부분 맞물려 있다. 감세 강화와 규제 완화 정책을 표방하던 트럼프 대통령과 달리, 바이든 당선인은 코로나19 대응을 위한 대규모 재정 지출과 조세 정책 및 대기업 규제 강화를 선호하는 ‘큰 정부’적 입장이다.

대표적인 공약으로 재생에너지와 공공 인프라 투자에 4년간 2조 달러(약 2228조6000억 원)를 약속했다. 또 법인세율을 기존 21%에서 28%로 인상하고, 연간 100만 달러 이상 고소득자의 장기금융 소득세율(최고 20%)을 임금소득 최고세율(39.6%)과 동일한 수준으로 상향하는 등 증세로만 10년 내 4조 달러를 구상하고 있다. 사회보장 혜택까지 전부 합치면 10년간 10조 달러 규모로 추산된다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 “바이든 당선인의 세출 규모는 전시를 제외하면 1930년 대공황 당시 나온 ‘뉴딜 정책’ 이후 최대”라고 평하기도 했다. 파월 의장이 요청하던 정부의 모습인 셈이다.

바이든 당선인이 파월 의장을 긍정적으로 여길 것이라는 의견도 나온다. 네이선 시츠 전 연준 이코노미스트는 “바이든의 당선은 2022년 초에 만료되는 파월 의장의 임기를 4년 더 늘릴 것”이라며 “연준의 연속성을 보장하기 위함과 함께 바이든이 재닛 옐런 전 의장과 넓은 관점에서 유사한 통화정책을 가진 사람을 임명하려 하기 때문”이라고 설명했다. 옐런 전 의장은 2014년 버락 오바마 행정부 2기 때 취임했는데, 바이든 당선인과는 당시 부통령으로 마주한 바 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 “미국 대통령은 내년 1월에 바뀔 예정이지만 올해 금융시장을 이끌었던 두 강력한 세력인 연준(의 정책)과 코로나19는 유지될 것”이라며 “미국 정부는 금리를 낮게 유지하고 매달 수십억 달러의 채권을 매입하면서 경제적 지원을 하겠다는 공약을 지킬 것”이라고 전망했다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)