맹목적인 전기차 추종 대신 '총 탄소배출' 따져야…전기차 충전 위해 화력발전 더 돌리는 중

세계 곳곳에서 탄소 중립을 향한 노력이 구체화되고 있다.

이상과 현실 사이에서 ‘추상적인 목표’만 제시하던 시대를 넘어선 것. 배출된 탄소를 흡수해 순배출 ‘제로’를 만들기 위한 노력은 이제 단계별 과제를 넘어서 실천 목표까지 등장하고 있다.

무엇보다 생산과 소비의 단계별 ‘탄소중립 노력’이 생애 전주기로 확산 중이라는 점도 주목해야 한다.

탄소 주범으로 낙인된 자동차 산업도 빠르게 ‘탄소중립’ 시대를 향하고 있다.

막연했던, 그리고 제각각이었던 지향점이 하나로 뭉쳐진 계기도 존재한다. 2015년 불거진 ‘폭스바겐 디젤 게이트’다.

이들은 정지상태 때 배출가스저감장치를 작동시키고 차가 출발하면 이를 꺼버리는 시스템을 썼다. 연비와 출력을 높이기 위한 속임수였다.

이름만 ‘폭스바겐 게이트’였지 FCA와 오펠, 다임러 등 사실상 유럽 전체 메이커가 이런 편법에서 벗어나지 못했다.

결국, 디젤 게이트를 계기로 글로벌 자동차 산업은 빠르게 친환경 전략으로 방향을 틀었다.

주홍글씨로 낙인찍힌 유럽 메이커를 시작으로 친환경차 바람이 불기 시작했다. 다만 확산 속도는 더뎠다. 자동차 산업을 주도해온 이들의 속내는 친환경보다 '기득권의 유지'가 더 중요했기 때문이다.

그 사이 전기차를 앞세운 신생 기업들이 속속 빈틈을 비집고 나섰다. 주요국 정부의 친환경차 정책과 이에 따른 보조금 혜택을 이들 신생기업이 선점하기 시작한 것.

중국의 토종 기업을 시작으로 미국의 테슬라까지, 낯선 이들이 속속 전기차 시장 초기 주도권을 거머쥐기 시작했다.

자동차 산업의 기득권 세력은 이들 전기차 제조사의 약진에 화들짝 놀랐다. 기득권을 유지하려다 자칫 시장 자체를 빼앗길 수 있다는 절박함도 커졌다. 이들이 맹목적으로 전기차 시장에 속속 뛰어들고 있는 이유도 이 때문이다.

이들은 겁도 없이 "내연기관 시대의 종말"도 예고했다. 빠르면 2030년, 늦어도 2040년 이후에는 내연 기관 자동차를 더는 생산하지 않겠다는 전략도 내놨다. 그렇게 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 빠르게 접어들기 시작했다.

반면 이들의 맹목적인 '전기차 시대로 전환'에 대한 우려를 나타내는 목소리도 곳곳에서 터져 나왔다.

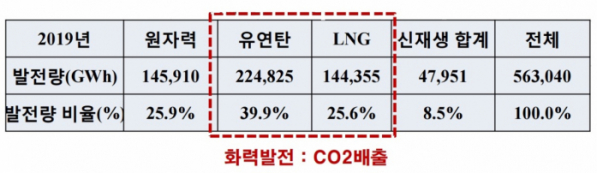

전기차는 분명 친환경차다. 반면 이들의 동력원인 전기를 생산하는 방식에 따라 "친환경이 아닐 수 있다"는 목소리도 나온다.

전기차를 충전하려고 더 많은 화력발전을 활용하면, 이 역시 탄소 배출의 또 다른 원인이 된다는 뜻이다.

결국, 전기차가 진정한 의미의 친환경차가 되기 위해서는 풍력과 수력 등 재생 에너지를 적극 활용해야 한다.

여전히 화력발전을 이용해 전기를 뽑아내고, 이를 전기차에 충전하는 것은 탄소 총배출량을 줄이는 데 도움이 되지 않는다는 뜻이다.

때문에 자동차 공학계에서는 진정한 의미의 친환경 전기차 시대가 올 때까지 맹목적인 전기차 대신 전기차와 내연기관이 공존해야 한다는 목소리를 내놓고 있다.

'전기차 따로, 내연기관 따로'가 아니다. 과도기를 거치면서 ‘하이브리드’ 또는 충전식 배터리를 사용하는 ‘플러그-인 하이브리드’ 자동차와 공존해야 한다는 주장들이다.

실제로 현재 국제유가와 현재 발전 시스템 등을 고려하면 자동차의 생산과 소비, 폐기 전 단계에 걸쳐 전기차와 하이브리드의 탄소 배출량은 큰 차이가 없다는 게 전문가들의 공통된 연구결과다.

최근 유럽을 중심으로 맹목적인 전기차 대신, 플러그-인 하이브리드 자동차가 영역을 넓히는 것도 이런 이유다.

진정한 의미의 친환경차가 되기 위해서는 연구개발은 물론 생산 단계에서도 탄소 중립을 실천하겠다는 뜻이다.

실제로 7세대로 거듭난 메르세데스-벤츠 'S-클래스'는 생산 단계부터 개념을 바꿨다. 친환경차를 생산하는 것은 물론, 이 차를 생산하는 공장에서 사용하는 전기마저 재생 에너지를 쓰겠다는 전략이다.

실제로 친환경 생산 전략의 구체적인 목표치도 내놨다. 메르세데스-벤츠는 2022년까지 이산화탄소(CO₂) 중립 에너지를 공급할 예정이다.

이미 이 공장의 에너지 요구량은 기존 생산설비보다 무려 25%나 줄었다. 궁극적으로 탄소 제로 공장(Zero Carbon Factory)이 목표다.

'요르그 부르저' 메르세데스-벤츠 글로벌 생산관리 총괄은 본지와 화상 인터뷰를 통해 “S-클래스 생산공장 지붕에 태양광 패널을 설치해 자체적으로 생산한 에너지를 자동차 조립공정에 활용하고 있다”라고 말하고 "부족한 전력은 외부에서 조달 중인데 이조차 상당량이 풍력 에너지다. 궁극적으로 100% 친환경 에너지를 활용해 자동차를 생산하는 게 목표”라고 덧붙였다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)