국회입법조사처 '가정폭력 구호요청 대응의 예견된 한계: 가정폭력 현장 조치 강화를 위한 입법과제'

가정폭력 신고전화 접수 시 경찰관이 주거지에 강제 진입할 수 있도록 근거규정을 마련해야 한다는 의견이 제시됐다.

국회입법조사처는 17일 이 같은 내용이 담긴 ‘가정폭력 구호요청 대응의 예견된 한계: 가정폭력 현장 조치 강화를 위한 입법과제(허민숙 입법조사관)’ 보고서를 발간했다.

보고서는 지난달 경기 용인시에서 발생한 가정폭력 사건의 배경으로 ‘가정폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률(가정폭력 방지법)’상 가정폭력 행위자가 현장 출입에 협조적이지 않을 때 경찰이 취할 수 있는 조치 관련 규정이 미흡한 점을 지적했다. 당시 경찰은 첫 출동에서 피해자와 가해자를 분리했으나, 피해자가 귀가한 뒤인 두 번째 출동에선 인기척이 없다는 이유로 철수했다. 세 번째 출동에서 피해자를 발견했으나, 이미 의식불명 상태였다.

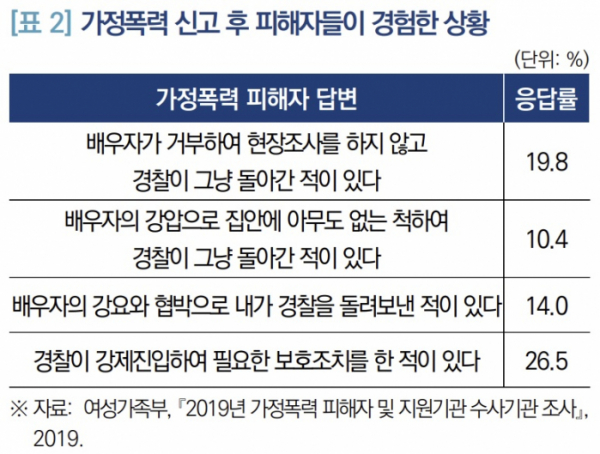

보고서는 “실제 가정폭력 피해자 조사에서 응답자들의 30.2%가 출동한 경찰을 만날 수 없었다고 응답했고, 피해자의 14.0%는 배우자의 협박에 의해 경찰에 구호요청을 하지 못하고 스스로 경찰을 돌려보냈다고 했다”며 “가정폭력 방지법 제22조에 따라 현장조사를 거부하는 등 업무수행을 방해하는 가정폭력 행위자에게 500만 원의 과태료를 부과할 수 있을 뿐”이라고 지적했다. 해외 사례를 보면, 캐나다와 미국 등에선 가정폭력 사건 신고 시 수사와 피해자 보호를 목적으로 현장 경찰의 판단에 의해 주거지에 강제 진입이 가능하다.

보고서는 “가정폭력 방지법에 별도 조항을 마련해 경찰관에게 가정폭력 현장 확인에 대한 권한을 부여하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다”며 “집안 내부에서 가정폭력 신고전화가 걸려온 경우, 집안 내부에 있는 자가 도움을 요청하는 경우, 또는 긴급상황이라는 경찰관의 합리적 판단이 있는 경우 등에는 현장 확인을 위해 주거지에 강제 진입할 수 있는 근거규정을 마련해 피해자 보호의 공백을 제거해 나갈 필요가 있다”고 조언했다.

특히 “1차 신고 시 경찰관이 가해자의 위험성을 판단, 피해자 보호를 위해 긴급 임시조치를 했으나, 이를 위반할 경우 300만 원 이하의 과태료 부과에 그치고 있는 점도 재검토될 필요가 있다”고 강조했다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)