GDP, 투자, 무역 등서 전자가 우위

비자 문제로 EU 국적자 이민도 줄어

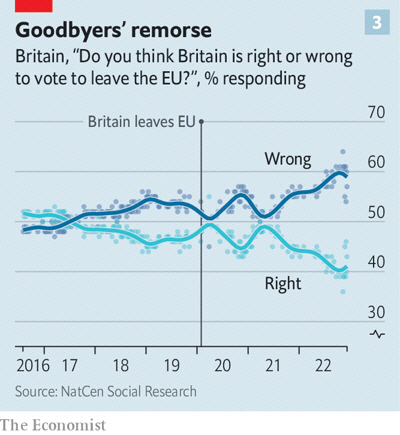

“브렉시트 옳다”던 영국 응답자, 52%에서 43%로

지난해 국제통화기금(IMF)은 “내년 영국 경제 성장은 주요 7개국(G7) 중 가장 더딜 것”이라고 내다봤고 최근 파이낸셜타임스(FT)는 “이코노미스트 101명을 조사한 결과 대부분이 영국 경제가 G7 중 가장 길고 최악의 불황을 겪을 것으로 예상했다”고 보도했다. 이런 가운데 영국 주간 이코노미스트는 최근 영국이 유럽연합(EU)을 탈퇴한 이른바 ‘브렉시트’ 이후 어떤 변화를 겪고 있는지 차트를 통해 소개했다.

영국과 가상의 영국, 누구 경제가 더 나았을까 비교해보니

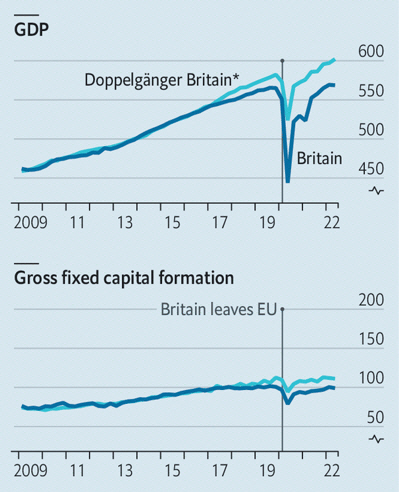

최근 싱크탱크 유럽개혁센터는 현재의 영국과 2016년 브렉시트 국민투표 결과가 나오기 전의 경제 상황으로 추정한 ‘도플갱어 영국’을 모델로 세워 비교 분석했다. 추정 모델은 영국과 비슷한 경제 규모를 가진 일부 국가만이 아닌 미국 등 주변 22개국을 표본으로 구성해 신뢰도를 높였다.

무역의 경우 조금 더 복합적인 결과가 나왔다. 최신 데이터에 따르면 브렉시트는 영국 서비스 무역에 별다른 영향을 주지 않은 것으로 나타났다. 다만 지난해 2분기 기준 영국의 상품 무역은 도플갱어 모델보다 7% 감소했을 것으로 센터는 판단했다.

무역 감소만 문제 아냐…시민 개개인에게도 직접적 영향

브렉시트는 무역을 넘어 영국 시민 생활에도 영향을 미쳤다. 싱크탱크 경제성과센터는 별도의 연구를 통해 “브렉시트로 인해 2020년과 2021년 영국 식품 평균가는 매년 약 3% 상승했다”는 결론을 도출했다. 이는 영국 정부가 브렉시트 당시 발표했던 수입품 통제 계획 중 일부만 이행하고 나머진 보류한 상황에서 나온 결과다. 올해 말로 예정된 전제 품목 통제가 시작하면 문제는 악화할 수 있다.

EU 시민들의 인식도 바뀌기 시작했다. 과거 EU 시민들은 출장이나 유학을 위해 영국을 방문하는 것이 자유로웠지만, 이젠 비자부터 확보해야 하는 상황이다. 그 결과 지난해(6월 기준) EU에서 영국으로 들어온 이민자는 전체 외국인의 약 20%에 머물렀다. 홍콩에 살던 영국 국적자가 중국의 인권탄압을 피해 오거나 전쟁을 피해 들어온 우크라이나 국민이 늘어났다고 해도 적은 수치다. 2015년의 경우 전체 절반을 차지했다.

![먹을 사람 없고 귀찮아서…"김장, 안 하고 사 먹어요" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098061.jpg)