세계대전·오일쇼크·브렉시트 등 악재에 몰락

과거 기축통화 수명 길어야 110년

아무리 막강한 권세라도 10년을 넘기지 못하고, 아무리 아름다운 꽃이라도 열흘 이상 붉을 수는 없다. 권력이 오래 지속되지 못함을 비유적으로 이르는 말이다. 이는 비단 국가와 사람에게만 통용되는 말은 아닐 것이다.

최근 달러 패권이 흔들리고 있다. 중국은 미국 달러를 견제해 위안화를 기축통화로 만들려는 야심을 노골적으로 드러내고 있다. 하지만 달러 패권의 균열에도 ‘달러 종말론’을 점치는 시각은 그리 많지 않다. 기축통화의 지위가 위안화 등 다른 나라에 넘어갈 가능성은 희박해 보인다.

노벨 경제학 수상자인 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수는 최근 뉴욕타임스(NYT)에 기고한 글에서 달러 위기론을 정면으로 반박했다. 그는 “거미줄 한두 가닥을 잡아당긴다고 거미줄이 풀리지 않듯이 몇몇 국가가 다른 통화로 지불하길 원한다고 해서 달러 패권이 실제로 끝나는 것은 아니다”라고 주장했다. 그는 “달러 종말론은 가상자산 신봉자나 우크라이나 침공으로 미국의 제재를 받은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 동조하는 사람들에게서 나온 것”이라며 “달러 종말론자들의 주장은 무시해도 좋다”고 꼬집었다.

반전의 계기가 된 것은 1·2차 세계 대전이었다. 두 차례의 전쟁을 치르면서 영국은 막대한 정치적·경제적 타격을 입었다. 2차 세계 대전이 끝난 뒤에는 엄청난 빚더미에 앉게 되면서, 파운드화의 몰락이 본격화했다. 결국 영국은 막대한 채무를 감당하지 못한 채 기축 통화의 지위를 미국 달러에 내줬다. 영국 파운드화 시대는 1944년 금 가격을 온스당 35달러로 책정하는 ‘브레턴우즈 협정’을 기점으로 공식적으로 막을 내렸다.

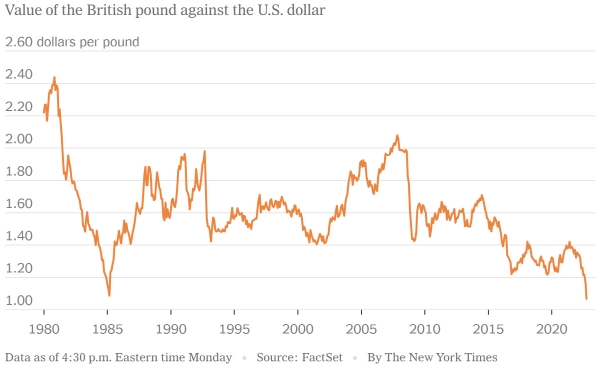

이후 1970년대 석유파동에 따른 높은 인플레이션과 취약한 경제, 2010년대 브렉시트 투표에 이르기까지 파운드화를 둘러싼 악재가 이어졌다. 100년 새 파운드화의 가치는 미국 달러 대비 5분의 1 수준으로 떨어졌다. 지난해 가을에는 파운드화 가치가 사상 최저치로 폭락했다. 파운드·달러 환율은 작년 9월 말 1.03달러까지 추락했다. 1파운드와 1달러의 가치가 같아지는 ‘패리티’가 나타날 것이라는 전망이 나오기도 했다.

현재 달러를 대신할 통화가 부족하다는 점은 ‘달러 패권 시대’에 여지를 좀 더 줄지도 모른다. 하지만 달러가 파운드화를 밀어내고 주된 국제 통화가 되는 데에는 불과 10년밖에 걸리지 않았다. 과거 포르투갈, 스페인, 네덜란드, 프랑스, 영국 등 통화 패권의 역사를 되돌아봤을 때, 기축통화의 수명은 길어야 110년이었다. 달러의 영광만 영원히 계속되리란 법은 없다고 전문가들은 경종을 울리고 있다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)