연금개혁 논의가 조만간 재개될 분위기다. 정부는 다음 달 초 개혁안을 내놓겠다고 예고했다.

다만, 개혁 논의에 앞서 몇 가지 고려해야 할 점이 있다.

첫째, 가장 급한 건 국민연금 보험료율 인상이다.

자동안정화장치 도입은 단기적으로 합의가 어렵다. 자동안정화장치를 도입하려면 재정 목표와 기여율·지급률 조정 방식을 먼저 정해야 한다. 가령 보험료 수입 없이 1년간 지급 가능한 기금을 적립해놓는 게(적립배율 1배) 재정 목표라면 자동안정화장치가 당장 도입돼도 2053년까진 작동하지 않는다. 반면, 적립배율 30배가 재정 목표라면 바로 보험료율과 소득대체율 조정이 필요다.

또한, 현행 ‘국민연금법’상 ‘절댓값’ 보험료율(9%)과 소득대체율(40%)도 ‘범위’로 바뀌어야 한다. 20년 수급 기준 수익비가 1보다 높아야 한다는 전제로 보험료율을 15~20%, 소득대체율을 30~40%로 정하는 게 예시다. 자동안정화장치 도입 전 납입 보험료에 대한 연금급여를 어떻게 할 것인지에 대한 합의도 필요하다. 현실적으론 ‘물가 연동’ 방식 개편을 검토할 수 있다.

이 작업은 기술적으로 어렵고, 정치적으로도 합의가 어렵다. 2026년 전국동시지방선거, 2027년 대통령 선거가 예정된 점을 고려하면 내년까진 합의를 끝내야 하는데, 이는 현실성이 떨어진다.

특히 자동안정화장치의 적립배율을 어떻게 정하든 단기간에는 효과를 보기 어렵다. 현재는 20년 이상 급여를 지급할 적립금이 쌓여 있기 때문이다. 자동안정화장치에 따른 보험료 부담은 후세대로 갈수록 커진다. 시급성을 고려하면 국민연금 보험료율 인상과 자동안정화장치 도입은 분리해 논의해야 한다. 보험료율을 먼저 인상해 현세대의 부담을 후세대에 떠넘기지 말아야 한다. 이후 자동안정화장치 도입과 기초·퇴직연금 연계 등 다른 개혁방안을 논의하면 된다. 이 모두를 함께 논의해 처리하잔 건 연금개혁을 하지 말자는 말과 같다.

둘째, 국고 투입도 논의가 필요하다. 가입자·수급자 수, 기금운용 수익률을 어떻게 가정하느냐에 따라 구체적인 수치는 달라지지만, 현재 국민연금 미적립 부채는 1700조~1800조 원으로 추정된다. 미적립 부채는 총수입에서 총지출을 뺀 재정수지와 다르다. 현재까지 걷힌, 앞으로 걷힐 것으로 예상되는 보험료 합계를 초과하는 연금급여 지출 예상액이 미적립 부채다. 달리 표현하면 지출이 예상되지만, 재원은 없는 돈이다.

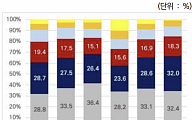

미적립 부채의 발생 원인은 단순하다. 보험료와 기금운용 수익만으로 연금급여 지출을 충당하려면 필요한 보험료율(수지균형 보험료율)은 19.8%다. 현재 보험료율은 이보다 10.8%포인트(P) 낮다. 가입자들이 받게 될 연금급여 대비 턱없이 적은 보험료를 내다보니 미적립 부채가 쌓인 것이다. 소득보장형 연금개혁을 주장하는 공적연금 강화 국민행동(연금행동)은 측정 방식이 확립되지 않고, 학계에서도 합의되지 않았단 이유로 미적립 부채를 외면하고 있으나, 이를 어떻게 해결할 것인지는 반드시 짚고 넘어가야 한다.

미적립 부채가 해소되지 않은 채 기금이 소진되면, 그리고 재정 운용방식이 부과방식으로 전환된다면 이 시기 가입자들은 소득의 35%(부과방식 보험료율)를 보험료로 내야 한다. 소득대체율 40% 상태로 보험료율이 35%까지 오르면 이 시기 가입자들은 낸 보험료의 약 57%만 연금으로 돌려받게 된다. 이건 착취다. 보험료 인상이 아니라면 세금을 더 내야 한다.

보험료율 인상이 ‘앞으로는 받게 될 연금액에 비례해 보험료를 걷겠다’는 취지라면, 국고 투입은 ‘그동안 덜 걷은 보험료를 재정에서 조달하겠다’는 취지다. 성격이 다르다. 특히 소득대체율 43~70% 시기에 보험료를 냈던 현재 수급자들에겐 보험료를 걷을 수 없지만 세금은 걷는다. 따라서 재정 활용은 현재 수급자들의 ‘책임’ 측면에서도 타당성이 있다. 도입 초기보다 효과성과 타당성이 떨어진 기초연금 수급범위·수준만 조정해도 충분한 재원을 확보할 수 있다.

요약하면, 보험료율 인상이 먼저고, 이후 본격적인 모수·구조조정 논의에선 국고 투입도 논의돼야 한다. 미래세대에 빚을 물려줄 게 아니라면.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)