중학생 때 동네 성당에서 봤던 5·18 비디오의 잔상들이다. 외신 기자의 기록영상이라는 건 나중에 알았다. 도저히 믿을 수 없는 폭력과 그 잔인함에 함께 영상을 봤던 그 누구도 그 어떤 말도 할 수 없었던 것 같다. 한강의 노벨문학상 수상 소식을 듣고 소설 ‘소년이 온다’를 다시 꺼내 잠시나마 침잠의 시간을 가졌다. 주인공 동호가 그 일을 겪은 게 딱 그 나이였을 텐데 영상과 소설이 오버랩돼 책장 넘기기가 쉽지 않다.

상하방(문간방)에 세 살던 친구 정대를 찾으러 전남도청 민원실을 들렀던 중학생 동호는 서너 살 터울의 은숙·선주 누나가 훼손된 시신들을 닦는 모습을 보면서 함께 일을 거든다. 진압군이 시내로 들어온 마지막 날 그들의 기억은 멈춘다. 살아남은 이들은 트라우마에 시달린다. ‘혼자 살아남은 것을 가장 두려워했던’ 은숙은 ‘허기를 느끼며 음식 앞에서 입맛이 도는 것’이 괴롭다. ‘먹는다는 것엔 치욕스러운 데가 있다’고 여기는 은숙의 마음은 ‘채식주의자’ 주인공 영혜의 그것과 닮아있다. 나라를 지키는 줄로만 알았던 군인이 시민을 죽였는데 그 시신을 왜 태극기로 덮고 왜 애국가를 부르는지 어린 동호는 이해되지 않는다. 그래서 ‘군인들이 무섭지, 죽은 사람들이 뭐가 무섭겠느냐’는 동호의 넋두리에 가까운 말에는 눈시울이 붉어진다.

소설은 산 자와 죽은 자의 기억으로 펼쳐진다. 폭력에 맞선 인간 존엄의 서사이자 스러져간 이들에 대한 위로다. 질곡의 현대사를 절제된 문체로 써 내려간 작가는 그래서 대사에 따옴표를 전혀 쓰지 않았는지도 모른다. 불편한 기억이지만 그 때문에 더더욱 잊어서는 안 될 기억이라는 걸 각인시킨다. ‘전쟁이 치열해서 날마다 주검들이 실려 나가는데 무슨 잔치냐’며 수상 기자회견도 마다한 한강은 그 마음 씀씀이 자체로 노벨상감이다.

노벨문학상 소식에 출판계를 비롯한 문화계는 한껏 고무됐다. 교보문고·예스24·알라딘 등 대형서점에서 판매된 한강의 책은 수상 이후 80만 부가 넘는다고 한다. 서점에 사람들이 장사진을 이루고 인쇄소와 출판사들도 밀려드는 주문으로 모처럼 야근과 주말근무를 했다고 하니 그야말로 즐거운 비명이 아닐 수 없다.

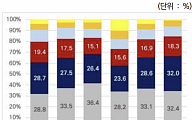

하지만 노벨문학상에 빛나는 ‘한강 보유국가’라고 자부하기엔 우리 독서율은 민망한 수준이다. 지난해 성인 독서율은 역대 최저를 기록했다. 문화체육관광부의 ‘2023 국민독서실태조사’에 따르면 지난해 성인 가운데 일반 도서를 단 한 권이라도 읽은 사람의 비율을 뜻하는 ‘종합독서율’은 43.0%에 그쳤다. 바꿔 말하면 성인 10명 중 6명은 책을 한 권도 읽지 않았다는 얘기다. 1994년 첫 조사(86.8%)와 비교하면 30년 새 반토막이다.

2009년부터 5년마다 독서문화진흥 기본계획을 내놓는 문체부는 올해 2028년 독서율을 50%까지 끌어올리겠다는 목표를 세웠다. 하지만 올해 독서·출판 관련 예산이 100억 원가량 삭감된 상황에서 목표 달성이 가능할 지는 미지수다. 좀더 구체적이고 실효적인 대책이 필요하다. ‘서울국제도서전 수익금 누락’, ‘도서전 예산 미집행’ 등으로 야기된 문체부와 대한출판문화협회간 갈등도 봉합되지 않았다. 가뜩이나 넷플릭스, 유튜브에 SNS까지 볼 게 너무 많아진 요즘이다. ‘한강 보유국가’라는 자부심에 걸맞게 독서의 계절에라도 잠시 스마트폰을 내려놓고 책을 펴는 건 어떨까.

김동선 사회경제부장 matthew@

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)